マイク・ミルズ(Mike Mills)監督が、前作「人生はビギナーズ」に続いて自伝的要素を取り入れて創り上げた作品です。舞台は1979年のカリフォルニア州サンタバーバラ。監督本人をモデルにした15歳の多感な少年ジェイミーが、母親をはじめとする個性的な女性の影響を受けながら、作中のセリフを借りれば“I want to be a good guy. I want to be able to satisfy a woman”と奮闘するお話です。

マイク・ミルズ(Mike Mills)監督が、前作「人生はビギナーズ」に続いて自伝的要素を取り入れて創り上げた作品です。舞台は1979年のカリフォルニア州サンタバーバラ。監督本人をモデルにした15歳の多感な少年ジェイミーが、母親をはじめとする個性的な女性の影響を受けながら、作中のセリフを借りれば“I want to be a good guy. I want to be able to satisfy a woman”と奮闘するお話です。

他愛のないエピソードを連ねて、作り手の視点やセンスを伝えていくタイプの映画です。これといった事件が起こるわけでもありませんし、衝撃的な映像が映し出されることもありません。ただジェイミーと周囲の人たちの日常が描かれるだけ。

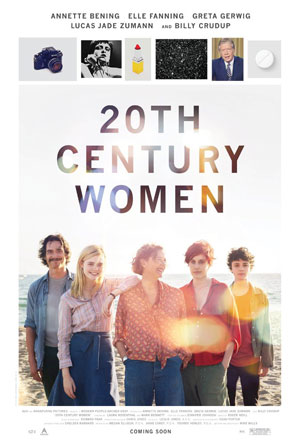

それでもこの映画が素敵だと言えるのは、何より女優たちのキャスティングのおかげでしょう。母親のドロシアを演じたアネット・ベニング(Annette Bening)、幼なじみのジュリーを演じたエル・ファニング(Elle Fanning)、間借り人のアビーを演じたグレタ・ガーウィグ(Greta Gerwig)の3人がまさに適役で、そのいずれもが素晴らしい演技を見せてくれます。

特にアネット・ベニング。このブログでも「愛する人」「キッズ・オールライト」「あの日の声を探して」「Dearダニー」など絶賛していますが、本作での演技は特筆に値すると思います。たとえば、ジェイミーが失神ゲーム(fainting game)で意識が戻らなくなって病院に搬送されるシーン。彼を見つめる不安げな表情があまりにも真に迫っていて、観ているだけ感情移入して涙が溢れてきました。

そしてエル・ファニング。「SOMEWHERE」「ジンジャーの朝」の儚げな少女のイメージを「ネオン・デーモン」で脱皮した彼女ですが、本作の役柄はその中間あたりに位置する感じでしょうか。主人公ジェイミーが、憧憬と欲望をない交ぜにした複雑な感情を抱く年上の幼なじみを実に巧みに演じています。

「フランシス・ハ」以来、「マギーズ・プラン」「ジャッキー」と大人気のグレタ・ガーウィグも良い感じです。彼女が演じた間借り人の役は、監督の実姉がモデルだそうですが、NYのパーソンズに学んで写真家を目指したという70年代的キャラクターを完璧に演じています。

特徴は「地球に落ちて来た男」を観て染めたという赤い髪と、ちょっと前のめりなフェミニズム。彼女が作品として撮るスーザン・ソンタグ「写真論」をはじめ、作中で言及されるロビン・モーガンやスーザン・ライドンの著作など、この時代の空気にぴったりです。ちなみにマイク・ミルズ監督、実姉のおかげで立派な(!?)フェミニストに育ったようで、後にミランダ・ジュライ(Miranda July)と結婚して2012年に長男が誕生しています。

この3人の強烈な個性を持った女性たちに囲まれて、主人公のジェイミーを演じたのが、新人のルーカス・ジェイド・ズマン(Lucas Jade Zumann)。そして中心人物で唯一の大人の男性で、もう1人の間借り人、ウィリアムを演じたのが、最近よくみかけるビリー・クラダップ(Billy Crudup)。「君が生きた証」の主演の他、「スポットライト」にもちょっと出ていましたね。最近では「ジャッキー」でインタビューアを演じていたのが記憶に残っています。

物語はといえば、冒頭で記したように、特に大きな流れがあるわけではありません。主人公ジェイミーを立派な大人に育てたいと思う母親ドロシアが、周囲の人々を巻き込んでいくつかの出来事を引き起こし、各人の個人的問題が表面化したり、衝突したりしながら生き方を模索し続けるというもの。それが70年代らしい音楽に彩られて描かれていきます。

GAPやNIKEのCFを作っていた頃から選曲のセンスには定評あるマイク・ミルズ監督。今回もトーキングヘッズを中心に、それっぽい音楽が選び抜かれています。ポストパンクに否定的なドロシアが思い切りレインコート(The Raincoats)をディスったり、車にブラック・フラッグ(Black Flag)と落書きされたり笑える小ネタも盛り込まれていますし、ナレーションでは、パンクの終焉を語りつつ、核兵器より温暖化を恐れる時代が到来することに触れることも忘れていません。

この映画に関連して、作中で使われた曲をマイク・ミルズ監督がラジオDJ風に紹介する“1979 Radio — 20th Century Women”というサイト(こちら)が公開されています。英語のみで字幕はありませんが、なかなか面白いのでお暇があれば試してみてください。

公式サイト

20センチュリー・ウーマン(20th Century Women)

[仕入れ担当]