なんだか音楽映画が旬のようですね。先月観た「はじまりのうた」は思いがけず良い映画でしたし、来月封切りの「セッション」も評価が高くて楽しみです。

なんだか音楽映画が旬のようですね。先月観た「はじまりのうた」は思いがけず良い映画でしたし、来月封切りの「セッション」も評価が高くて楽しみです。

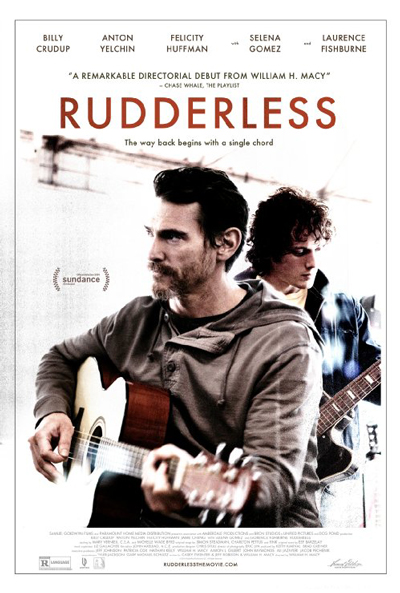

本作は、ポール・トーマス・アンダーソン監督の映画などでお馴染みの俳優、ウィリアム・H・メイシー(William H. Macy)が初めて監督を務めた作品。亡き息子の曲を演奏する父という、聞いただけで涙がにじみそうな設定です。

映画のオープニングは、オクラホマの大学生、ジョシュが寮の部屋で自作の曲を弾き語りしながら録音しているシーン。自らの未熟さを歌った切なげな曲です。

続いて、広告代理店のエグゼクティブが自信たっぷりにクライアントを迎えているシーン。その後、プレゼンを成功させて気分を良くしたそのエグゼクティブ、サムが、キャンパスにいる息子のジョシュに電話をかけて、ランチに付き合えと呼び出します。しかしジョシュは現れず、彼の電話にメッセージを残して店を出ようとすると、TVニュースでは大学で起きた銃乱射事件の速報が・・・。

その2年後。息子を失ったサムは、会社を辞め、妻エミリーとも離婚して、酒浸りの生活です。湖に停泊したヨットで暮らしながら、ペンキ塗りの作業員をしているのですが、そこに、家を売りたいから書類にサインして欲しいとエミリーが現れます。そしてジョシュの遺品であるギターや自作CDをサムに託して帰っていきます。

ヨットの船室で独り、ジョシュの作詞ノートを見ながらギターの練習をするサム。ペンキ塗りの同僚と訪れたバーでオープンマイク(誰でも飛び入り可)イベントをやっていたのを思い出し、そこで演奏してみようと思い立ちます。

しっとりした曲だからか、バーの客にはウケません。しかし、オープンマイクの常連の若者、クエンティンが「良い曲だから一緒に演ろう」と熱心に誘ってくるようになります。

根負けしたサムがクエンティンとその仲間と組み、バーでの演奏を繰り返しているうちに人気が出てきて、レギュラー出演するようになります。

しかし、ある晩、ジョシュの最後のガールフレンドだったケイトが現れ、どうしてジョシュの曲を演奏しているのかと詰め寄ります。なぜ彼女が激しくサムを非難したのか、その理由は観てのお楽しみです。

「はじまりのうた」もそうでしたが、バンドが完成していく過程が音楽映画の醍醐味ですね。サムとクエンティンの2人で始めたものが、ドラムとベースを加え、演奏に厚みが出るのと並行して、お互いの関係も深まっていくところがその後の感動に繋がっていきます。

世慣れた大人のサムと、気弱な若者のクエンティンの組み合わせが絶妙な本作ですが、サムを演じたのは「あの頃ペニー・レインと」のロックスター、ビリー・クラダップ(Billy Crudup)。クエンティンを演じたのは「オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ」の音楽エージェント、アントン・イェルチン(Anton Yelchin)。

サムは広告業界出身なので、クエンティンに対する説教もキャッチフレーズ風です。服装を変えるように説得するセリフが"Style breeds confidence"(スタイルが信頼を生む)、音楽を続けるように説得するセリフが"Quitters never win"(辞めたら負け)。前者はレオ・バーネット(Leo Burnett)のコピーだそうですが、どれもこれも標語好きのオジサンっぽくて和みます。

他の出演者としては、歌手でもあるセレーナ・ゴメス(Selena Gomez)がケイトを、監督の妻であり「マグノリア」で共演していたフェリシティ・ハフマン(Felicity Huffman)がエミリーを演じています。また楽器屋の主人の役でローレンス・フィッシュバーン(Laurence Fishburne)も出ていて、なかなか良い味を出しています。

本作はちょっとヒネりを加えた結末になっています。そのヒネりのおかげで最後の演奏シーンがとても感動的になるのですが、逆にそのヒネリで醒めてしまう人もいるかも知れません。

公式サイト

君が生きた証(Rudderless)

[仕入れ担当]