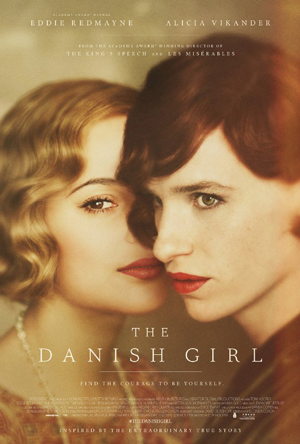

まだ性別適合手術の技術が確立していない時代に、女性の身体になろうとした実在の男性を題材にしたフィクションです。監督は「英国王のスピーチ」「レ・ミゼラブル」のトム・フーパー(Tom Hooper)、性同一性障害の男性を「博士と彼女のセオリー」のエディ・レッドメイン(Eddie Redmayne)が演じた話題作。トム・フーパーらしい繊細な作りと美しく端正な映像で、多くの方が満たされた気持ちになる映画だと思います。

まだ性別適合手術の技術が確立していない時代に、女性の身体になろうとした実在の男性を題材にしたフィクションです。監督は「英国王のスピーチ」「レ・ミゼラブル」のトム・フーパー(Tom Hooper)、性同一性障害の男性を「博士と彼女のセオリー」のエディ・レッドメイン(Eddie Redmayne)が演じた話題作。トム・フーパーらしい繊細な作りと美しく端正な映像で、多くの方が満たされた気持ちになる映画だと思います。

原作は、デイヴィッド・エバーショフ(David Ebershoff)が2000年に発表した処女小説。実在の夫婦を題材にしながら、あえてノンフィクションの体裁をとらず、登場人物の内面にフォーカスして脚色したそうで、テーマの特殊性よりも夫婦愛の普遍性が際立つ物語になっています。

幕開けは1920年代のコペンハーゲン。デンマーク人の夫アイナー・ヴェイナーは風景画家、妻ゲルダは肖像画家として互い触発しあいながら創作活動に勤しんでいました。

ある日、親友でバレリーナのウラの肖像画を仕上げていたゲルダが、ウラの替わりにモデルになって欲しいとアイナーに頼みます。

最初は妻のためを思ってストッキングを履いたアイナーでしたが、白いチュチュでポーズをとるうちに、女装することに恍惚としている自分に気付きます。

しかし、まだ性同一性障害などの研究が進んでいないこの時代。内面から湧き起こってくるこの感覚が何なのか、誰にも理解できるものではありません。とはいえ、女装の恍惚感を忘れられないアイナーは女性用の下着を身につけるようになり、やがてゲルダが気付くことになります。

当初、ゲルダはそれを面白がり、アーティストたちのパーティーに、リリーという女性として参加したらどうかと提案します。そうして、初めて女装で人前に出たアイナー/リリーは、それこそが自分本来の姿だと気付きます。しかし、パーティーに参加していた同性愛の男性ヘンリクに口説かれてキスをしてしまい、それを見て動揺したゲルダから、こういうゲームは終わりにして欲しいと懇願されます。

時期を同じくして、ゲルダが描いたリリーの肖像が評判を集め、パリで行われる個展を機に転居することになります。そこで再会した画商のハンスは、アイナーの幼なじみであり、アイナーが初めて同性愛を意識した相手でもありました。彼とゲルダに支えられ、アイナー/リリーのパリでの生活が始まります。

その後さまざまな困難がありつつも、最終的にアイナー/リリーは性別適合手術を受ける決心を固め、ゲルダはそれを理解し支えていく決心をします。映画では手術の内容まで踏み込みませんが、実際のリリー・エルベ(Lili Elbe)は母親になりたくて、5回の手術を受け、子宮移植まで行ったそうです。

原作小説ではゲルダとハンスが恋愛関係に発展するようです(実際のゲルダは離婚後にイタリア人と再婚)。しかし映画では若干それを匂わせるだけで、終始一貫、特殊な状況に置かれた妻ゲルダのアイナー/リリーに対する献身的な愛に重点が置かれます。

そういう意味では、エディ・レッドメインがホーキング博士を演じた「博士と彼女のセオリー」に通じる部分があります。つまり、感動の源泉は、通常とは異なる男性と結婚した妻の苦悩と決断。ゲルダを演じたアリシア・ヴィキャンデル(Alicia Vikander)の演技は、本年度アカデミー賞の助演女優賞を受けただけの価値があると思いました。

アリシア・ヴィキャンデルは「コードネーム U.N.C.L.E.」のヒロイン、ギャビーを演じていた人。その他、ヘンリク役に「追憶と,踊りながら」「007 スペクター」のベン・ウィショー(Ben Whishaw)、プーチン顔のハンス役に「君と歩く世界」のマティアス・スーナールツ(Matthias Schoenaerts)、医師のヴァルネクロス役に「ブリッジ・オブ・スパイ」で東ドイツ側の弁護士を演じていたセバスチャン・コッホ (Sebastian Koch)が出ています。

公式サイト

リリーのすべて(The Danish Girl)

[仕入れ担当]