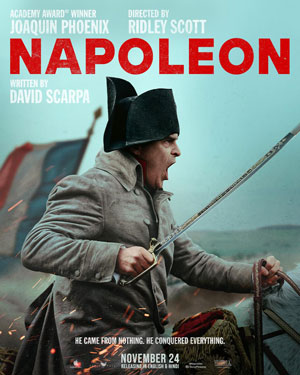

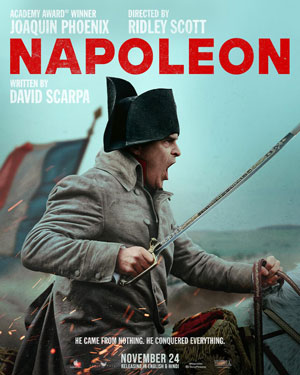

もう80代半ばになるというリドリー・スコット(Ridley Scott)監督ですが、まったく衰えを見せず大作を繰り出してきます。日本公開作としては「ゲティ家の身代金」「最後の決闘裁判」「ハウス・オブ・グッチ」に続く史実ベースの映画となりますが、この誰もが知る人物を熟練の巨匠がどう描くかが見どころでしょう。

もう80代半ばになるというリドリー・スコット(Ridley Scott)監督ですが、まったく衰えを見せず大作を繰り出してきます。日本公開作としては「ゲティ家の身代金」「最後の決闘裁判」「ハウス・オブ・グッチ」に続く史実ベースの映画となりますが、この誰もが知る人物を熟練の巨匠がどう描くかが見どころでしょう。

ナポレオンを演じるのはホアキン・フェニックス(Joaquin Phoenix)。近作は「ビューティフル・デイ」「ドント・ウォーリー」「ゴールデン・リバー」「ジョーカー」「カモン カモン」とほとんど観ていると思いますが、コスプレ系の歴史ものへの出演は珍しいのではないでしょうか。もしかするとリドリー・スコット監督の「グラディエーター」以来かも知れません。

映画はマリー・アントワネットの処刑シーンで幕開け。若い砲兵将校だったナポレオンは、群衆の中からその時代の節目を見届けます。なかなか刺激的な始まりですが、史実にはまったく沿っていないそうで、当時、ナポレオンはトゥーロンで戦っていたそうですし、ギロチン刑がテュイルリー宮殿ではなくコンコルド広場(革命広場)で行われたことは周知の事実です。

もちろん監督は史実との相違点について問われる度に一蹴しているそうです。ごく最近の事件で資料も証人も残っている「ハウス・オブ・グッチ」でさえ、あり得ない作り話を加えていた監督ですから、200年以上前の出来事について正確性を問うても意味がないということなのでしょう。

とはいえ、もしそうなら、もっと思い切って創作してしまっても良かったのではないかと思います。有名な歴史的事件を網羅するためか、物語が駆け足で進んでしまい、茫洋とした後味しか残しません。ホアキン・フェニックスが拗ねたような表情を駆使して新たなナポレオン像を提示しようと奮闘しますが、それもやや空回りしている感じです。

さて物語の展開に戻ると、パリの処刑をみた後、ナポレオンはトゥーロン攻囲戦を指揮して戦果を得ます。1795年のヴァンデミエールの反乱を鎮圧して総司令官に昇格した後、ボアルネ子爵の未亡人で社交界の花形だったジョゼフィーヌと結婚。実際はナポレオンより6歳年上だったわけですが、映画ではホアキンより14歳年下のバネッサ・カービー(Vanessa Kirby)が演じていますので、経験豊かなジョゼフィーヌに惑わされる感じはありません。

そうして戦争に明け暮れ、ジョゼフィーヌとの結婚生活に翻弄される日々が始まります。映画ではエジプトのピラミッドに向けて砲撃する場面や、アウステルリッツの戦いで敵を出し抜く場面と併行して、ジョゼフィーヌの愛人の噂を耳にしてエジプトから戦線離脱した逸話や、彼女の不妊に関する家庭内のイザコザが描かれます。

戦闘シーンは圧倒的な迫力です。きっと膨大な費用をかけて撮ったのでしょう。広大な土地いっぱいに散った兵士たちを複数台のカメラが映像に収めます。しかし、いかんせん長い。準備時間や段取りの手間を考えると、短い映像にするのはもったいないでしょうが、似た情景を何度も繰り返し見せられるのはつらいものがあります。

皇帝に上り詰めた後、ボロジノの戦いで大きな損失を出し、最終的に失脚してエルバ島に送られることになります。

そしてエルバ島脱出と復位、ワーテルローの戦いを経て、セントヘレナ島で生涯を終えるわけですが、映画ではマリー=ルイーズと再婚後も最期までジョゼフィーヌへの思いを失わなかった一途な人として描かれます。

これがリドリー・スコットと脚本家デビッド・スカルパ(David Scarpa)の解釈だと思いますが、それを支えるホアキン・フェニックスの演技、どことなく気弱さや不安定さを滲ませた佇まいや虚ろな表情は流石です。

ということで大変豪華な大作ですので、映画館の大スクリーンで迫力を味わうべき映画でしょう。個人的には、戦闘シーンをぐっと圧縮してナポレオンの人間性の描写に力を入れてくれれば、もっと楽しめたのではないかと思っていますが、これは完全に好みの問題ですね。

主な登場人物としては、上に記したホアキン・フェニックス、「The Son 息子」のバネッサ・カービーの他、ポール・バラス役で「消えた声が、その名を呼ぶ」のタハール・ラヒム(Tahar Rahim)、ちょっとわかりにくいでしょうがウェリントン公の役で懐かしのルパート・エベレット(Rupert Everett)が出ています。

[仕入れ担当]