007シリーズ「スカイフォール」「スペクター」のような爽快なアクション作品も十分に楽しませて貰いましたが、サム・メンデス(Sam Mendes)といえば「アメリカン・ビューティー」や「ロード・トゥ・パーディション」など複雑さを抱えた人々を撮る監督というイメージも強いと思います。そういう意味で、従来のスタイルに立ち返った映画だと言えるでしょう。

007シリーズ「スカイフォール」「スペクター」のような爽快なアクション作品も十分に楽しませて貰いましたが、サム・メンデス(Sam Mendes)といえば「アメリカン・ビューティー」や「ロード・トゥ・パーディション」など複雑さを抱えた人々を撮る監督というイメージも強いと思います。そういう意味で、従来のスタイルに立ち返った映画だと言えるでしょう。

意外なことに、単独で脚本を書き、自ら監督した映画はこれが初めてだそうです。賞レースでは撮影監督のロジャー・ディーキンス(Roger Deakins)ばかり取り上げられ、脚本の注目度は高くないようですが、監督自身が表現したかったことを集約した“最もサム・メンデスらしい作品”なのかも知れません。

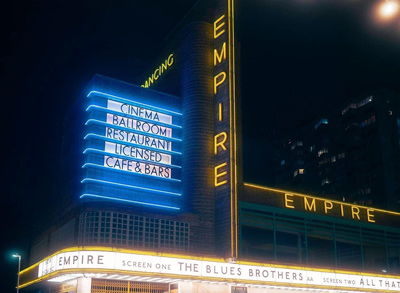

舞台は英国ケント州マーゲイトの海岸沿いに建つ“エンパイア・シネマ”というクラシックな映画館。時代は1981年から82年にかけてで、サッチャリズムに対する不満や怒りが渦巻いていた世相を反映させながら物語が展開します。

主人公のヒラリーはこの映画館のマネージャーを務める独身の中年女性です。かかりつけ医から炭酸リチウムを処方されていることから、双極性障害の治療中だとわかりますが、普段はリーダー的な立場でテキパキと仕事をこなしています。

上司である支配人ドナルド・エリスと不倫関係にあり、というより彼の要求を受け入れているだけのようにも見えますが、それを除くと個人的な繋がりを持つ相手はいません。普段は一人で食事し、一人暮らしの部屋で音楽を聴いたり読書して過ごしています。

物語が進むと次第にわかってくるのですが、ヒラリーはテニスンの”Ring Out, Wild Bells(打ち出せ、荒ぶる鐘よ)”やW.H.オーデンの”Death’s Echo”を諳んじるようなインテリでありながら、親や教師との関係から心を病んでしまい、ドナルドの取り計らいでこの職に就いたようです。

文学的な趣きを感じさせる部分はこれだけでなく、映画館のロビー奥に記されている一文”Find where light in darkness lies”が「恋の骨折り損」からの引用だったり、ヒラリーが最後に贈る本がフィリップ・ラーキンの詩集だったり、ペダンティックな要素が散りばめられ、その一つ一つに意味をもたせた映画です。たとえば上記シェークスピアの引用は、劇場で映画を観ることの価値や魅力を示すと共に、心の闇に光を与える存在という本作のテーマに深く繋がっていきます。

この映画館ではホールスタッフのニールやジャニーンといった若者の他、映写技師のノーマンという中年男性が働いているのですが、そこに新たにスティーヴンという若者が加わることになります。映画館のすぐそばの公営住宅に、看護師として働く母親と暮らしているハンサムな黒人青年です。

ヒラリーは40代の白人女性、スティーヴンは20歳前後の黒人男性。通常なら親密な関係になるような組み合わせではないのですが、映画館の上層階にある、今は使われていない部屋での出来事をきっかけに親しくなり、大晦日の花火のマジックもあって二人は関係を深めていきます。

この新しい関係の始まりをきっかけに、ヒラリーはドナルドの要求を拒むようになり、炭酸リチウムの服用もやめます。精神状態が落ち着き、健康的な生活を取り戻したかのようです。

サッチャリズムによる失業者増加に伴い、白人の職を奪う移民への反感が高まっていた時代です。スティーヴンも人種間の緊張に巻き込まれ、さまざまな場面で攻撃されます。ヒラリーは、映画館の客から嫌がらせを受けたスティーヴンを機転を利かせて救うのですが、それだけでは不十分であり、本質的な解決は遙か先にあることにも気付いています。無論この問題はブレグジットを推し進めた現在の英国に通じるものがあるわけで、そういった社会の闇を背景に物語が進んでいきます。

サム・メンデスだけあって選曲も巧みで、この映画では休憩時間のスタッフの会話にルードボーイの話題が出てきたり、ヒラリーがスペシャルズの”Do Nothing”をかけて踊ったり、いわゆる2トーンの音楽が象徴的に使われます。SKAのミュージシャンたちが好んだ白黒のファッションや市松模様のレコードジャケットを意味すると同時に、白人と黒人の融合という意味合いを持つこの2トーンという言葉は、この物語の一つの基盤と言えるでしょう。

使われている音楽には、ジョニ・ミッチェルの”You Turn Me On, I’m a Radio”やボブ・ディランの”It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)”などヒラリーの心境を表す曲の他、キャット・スティ−ブンスの”The Wind”や”Morning Has Broken”など各プロットを彩る曲があり、また彼女の復帰を祝う場では当時流行していたスージー・アンド・ザ・バンシーズの”Spellbound”が流れますが、個人的には(新しい曲ですが)エンジェル・オルセンの”Go Home”が気に入りました。

映画館が舞台ですので、もちろんさまざまな映画にも触れられます。この劇場では「ブルース・ブラザース」や「エレファントマン」がかかっていたようですが、中盤で「炎のランナー」の地域のプレミア上映館に選ばれ、終盤ではノーマンがヒラリーのために選んでくれるハル・アシュビー監督「チャンス(Being There)」が取り上げられます。ノーマンが取り仕切る映写室でのシーンを含め、映画愛あふれる作品です。

いずれにしてもこの映画、本質的にはヒラリー役のオリヴィア・コールマン(Olivia Colman)とスティーヴン役のマイケル・ウォード(Micheal Ward)という、一見かけ離れた二人が結びつくファンタジックな物語ですから、彼ら二人のキャラクターと演技力に支えられた作品と言えると思います。

オリヴィア・コールマンについては、各国の映画祭で栄冠に輝いた「女王陛下のお気に入り」はじめ、「思秋期」から「ファーザー」まで表現の巧さに定評あるところですが、そこに若手のマイケル・ウォードを組み合わせたところが作り手の妙でしょう。

ドナルド・エリス役はコリン・ファース(Colin Firth)で、彼としては珍しい、セクハラ上司の役を嬉々として演じていました。オリヴィア・コールマンとは先ごろ「帰らない日曜日」で共演していましたし、監督の前作「1917」にも出ていましたね。その他、映写技師ノーマン役でコリン・ファースと「裏切りのサーカス」で共演していたトビー・ジョーンズ(Toby Jones)が出ています。

公式サイト

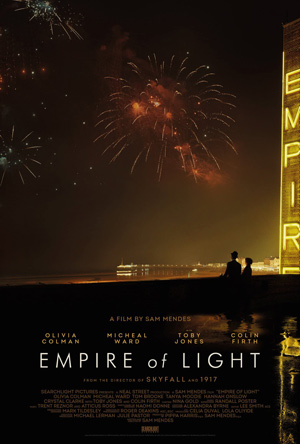

エンパイア・オブ・ライト(Empire of Light)

[仕入れ担当]