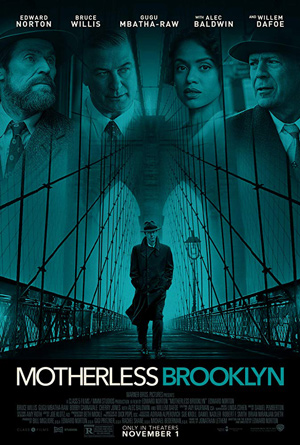

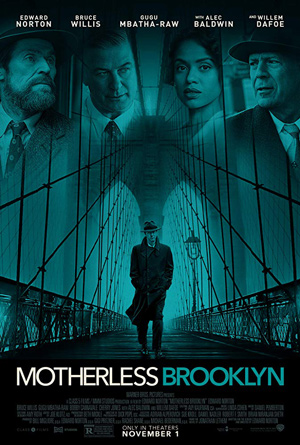

「バードマン」などのエドワード・ノートン(Edward Norton)が「僕たちのアナ・バナナ」以来、約20年振りに監督・主演した作品です。前作はお友だち同士で楽しんで作ったという感じの軽いロマコメでしたが、今回はしっかり作り込まれていて、かなり凝った作品になっています。

「バードマン」などのエドワード・ノートン(Edward Norton)が「僕たちのアナ・バナナ」以来、約20年振りに監督・主演した作品です。前作はお友だち同士で楽しんで作ったという感じの軽いロマコメでしたが、今回はしっかり作り込まれていて、かなり凝った作品になっています。

原作はジョナサン・レサム(Jonathan Lethem)が1999年に発表し、いくつかの賞を獲ったサスペンス小説ですが、時代背景も謎解きも変えられていて、小説と同じ部分は出だしの殺人と主要キャラクターの設定だけ。原作のダークな部分を抜き出して、フィルム・ノワールのイメージで包み込んだ印象です。おかげでとてもお洒落な作品に仕上がっています。

映画も原作も幕開けは、ライオネルとギルバートが車で張り込みをしている場に、彼らのボスであり父親代わりでもあるフランク・ミナが現れるシーン。フランクは、彼らが見張っている建物に入るので合図したら行動に移れと指示して建物に向かいます。

原作の時代設定は1990年代ですので無線の盗聴マイクを身につけますが、映画の時代設定は1957年ですので、建物の中から電話をかけ、受話器を置かずに繋いだままにする方法に変えられています。これが地味な場面ながら撮り方がスタイリッシュで、その後の展開への期待感を高めます。

フランクが建物から連れ出されて車で運ばれていきます。ライオネルとギルバートはすぐに尾行しますが、車を見失った隙にフランクは銃弾を浴び、ゴミ捨て場に置き去りにされます。瀕死の状態のフランクをERに運び込むライオネルとギルバート。結局、彼は助からないのですが、いまわの際に口にした言葉がこのサスペンスの鍵になっていきます

ライオネル、ギルバート、トニー、ダニーの4人は孤児院育ちで、フランクに拾われて以来、彼の探偵事務所で働いています。いずれも個性的な4人ですが、エドワード・ノートン演じる主人公のライオネルはトゥレット症候群で、突発的に無意味な言葉を口走ってしまうものの、抜群の記憶力でフランクの信頼を得ていました。

ですから彼はフランク殺しの犯人を自ら捜し出そうと動き始めます。もちろん他の3人もフランクに対する思い入れがありますので、犯人を追うべきだという考えは同じです。そんな彼らが、フランクが首を突っ込んでいた闇の世界に迫るわけですが、原作と異なり、映画では都市開発に絡んだ人種差別がテーマになります。スラムの解消を図るという触れ込みで、その地域の住民である黒人たちを強制排除していく政策です。

それを仕切っているのが、モーゼス・ランドルフというニューヨーク市の行政官で、再開発に大きな権限を持つ男です。この名前と職業から、都市計画家のロバート・モーゼスを思い出す方も多いかと思いますが、映画のモーゼス・ランドルフも公園作りに熱心で、自分が手がけた橋の数を自慢します。

そのランドルフを演じたのが、アレック・ボールドウィン(Alec Baldwin)。映画「ブラック・クランズマン」では人種隔離を推進するスピーチをしていましたが、本作では“making America great”と叫んでスピーチを締めくくり、反対派が彼に似せたバルーンを上げて燃やします。否が応でも、アレック・ボールドウィンがよくモノマネしている大統領を想起せずにはいられません。

そして彼と反りが合わない弟ポールを演じたのが、このところ活躍が目覚ましいウィレム・デフォー(Willem Dafoe)で、フランク・ミナを演じたのはブルース・ウィリス(Bruce Willis)。なかなか豪華なキャスティングですね。

原作では、トゥレット症候群の発作と絡めたいのか、ラップミュージックに言及する箇所が多いのですが、映画ではジャズにフォーカスされています。

ライオネルが犯人捜しのヒントを得る場所もジャズクラブですし、再開発の関係で知り合うローラもそこの関係者です。そのローラを演じたのが、「女神の見えざる手」で重要な役を演じていたググ・バサ=ロー(Gugu Mbatha-Raw)。

その他、トニー役を「アイリッシュマン」の殺し屋ボビー・カナヴェイル(Bobby Cannavale)、ギルバート役を「ウルフ・オブ・ウォールストリート」に出ていたイーサン・サプリー(Ethan Suplee)、ダニー役を「ダラス・バイヤーズクラブ」に出ていたダラス・ロバーツ(Dallas Roberts)が演じています。

ちなみにこのタイトル、映画ではフランクがライオネルをそう呼んでいたと説明されますが、原作ではフランクの兄であるジェラードが、フランクの子飼いである孤児たちを揶揄して言う言葉です。原作ではこの兄が事件の核になり、彼が営むヨークヴィル(Yorkville)で禅道場の他、日本企業や日本食レストランなど日本関連の物事が謎解きの要素になっていきます。日本をよく知るエドワード・ノートンがこの小説に惹かれた理由かも知れません。

公式サイト

マザーレス・ブルックリン(Motherless Brooklyn)

[仕入れ担当]