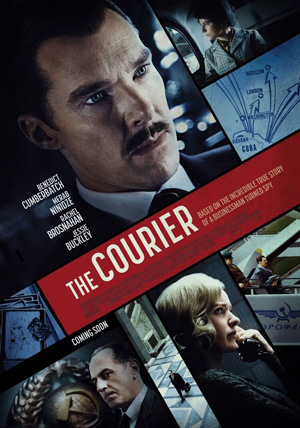

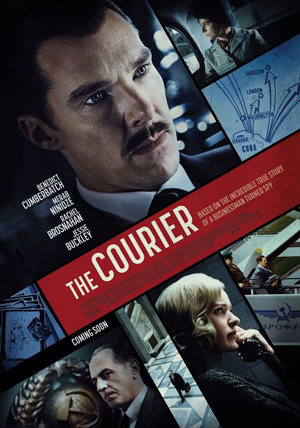

一口にスパイ映画といっても、大仕掛なアクションが見どころの007シリーズのような娯楽大作から、水面下の駆け引きを描いていく「ブリッジ・オブ・スパイ」のような渋めの作品まで多様ですが、本作は後者のタイプで、米ソ冷戦期の実話をベースとした作品です。主役とエグゼクティブプロデューサーを務め、役に合わせて10Kg近く減量したというベネディクト・カンバーバッチ(Benedict Cumberbatch)の渾身の演技が光ります。

一口にスパイ映画といっても、大仕掛なアクションが見どころの007シリーズのような娯楽大作から、水面下の駆け引きを描いていく「ブリッジ・オブ・スパイ」のような渋めの作品まで多様ですが、本作は後者のタイプで、米ソ冷戦期の実話をベースとした作品です。主役とエグゼクティブプロデューサーを務め、役に合わせて10Kg近く減量したというベネディクト・カンバーバッチ(Benedict Cumberbatch)の渾身の演技が光ります。

物語はソ連軍参謀本部情報総局(GRU)に勤務していたオレグ・ペンコフスキー大佐がソビエトの核兵器に関する機密情報を西側に流していたという史実を軸に展開します。なぜペンコフスキーが祖国を裏切ろうと思ったかは実際のところ定かではないそうですが、この映画ではニキータ・フルシチョフへの不信感ということになっています。

彼がキエフの砲兵学校に通っていた時期とフルシチョフがウクライナ共産党で権勢を振るった時期が重なりますので、そのあたりに関係しているのかも知れませんし、アンカラ駐在時に西側との差を目の当たりにして亡命したいと思っただけかも知れません。いずれにしても、ペンコフスキーが米国人学生を介して在ソ米国大使館に文書を渡したことが発端であり、CIAからスカウトされたのではなく、本人から働きかけたことは確かなようです。

カンバーバッチが演じるのはウェールズ出身の英国人セールスマンのグレヴィル・ウィン。ノッティンガム大学で電気工学を学んだと自称し(いつも大学のエンジニアクラブのネクタイをしていたらしい)、自ら始めた事業のセールスエンジニアとして頻繁に東欧に出張していたそうで、それに目を付けた英国情報部(MI6)からスカウトされます。東欧諸国で仕事をしているのなら、ソ連でビシネス展開しても不自然ではないという考えです。

ちなみにカンバーバッチ、英国情報部のために働く役を演じるのは「裏切りのサーカス」「イミテーション・ゲーム 」に続いて3回目だそうです。いずれも身体の動きより雰囲気や表情がものを言うタイプの作品で、彼の高い演技力が大切な要素になっています。

ウィンの役割は、ソ連に赴いてペンコフスキーと接触し、商取引を装ってロンドンに招聘すること。モスクワで政府関係者を集めた技術セミナーを開催してうまい具合にペンコフスキーと接点をもちます。そしてソ連の通商団をロンドンに呼んで工場などを案内し、情報部とペンコフスキーが密会する機会を創り出すという段取りです。

ことがうまく運び、ペンコフスキーはMI6とCIAの情報提供者になります。次なるウィンの任務は、モスクワ出張のたびにペンコフスキーから情報を受け取って西側に持ち帰ること。これが本作のタイトル、運び屋の所以です。たまたまキューバ危機の時期に重なり、ペンコフスキーからもたらされた情報が大きな価値を持つことになるのですが、ウィンの任務はひたすら情報を密輸するのみです。

最終的にはCIAに忍び込んだ逆スパイの密告で二人ともKGBに捕まってしまうのですが、そこまでの緊迫感がたまりません。傍系のストーリーとして、任務を妻に隠していたことから、浮気を疑われて夫婦関係に亀裂が生じたり、ストレスでいらついて家庭が壊れそうになったりしますが、全体を通して妻との関係よりペンコフスキーとの関係を重視した作りになっています。

そういう意味で二人がボリショイ劇場にバレエを観に行く場面は、彼らの切迫した状況と「白鳥の湖」の不穏な展開が交差し、立場の違いを超えた信頼感を繊細に伝える名場面です。カンバーバッチと、ペンコフスキーを演じたメラーブ・ニニッゼ(Merab Ninidze)の演技力の賜でしょう。

監督はドミニク・クック(Dominic Cooke)で、前作「追想」と同じく心の機微の見せ方が絶妙です。撮影も「追想」のショーン・ボビット(Sean Bobbitt)で、ウィンの家庭の対称的な間取りや回転ドアをうまく使って心情を巧みに伝えます。

二人以外の出演者としては、ウィンの妻シーラを「ワイルド・ローズ」「ジュディ 虹の彼方に」のジェシー・バックリー(Jessie Buckley)、CIAエージェントのエミリー・ドノヴァンをレイチェル・ブロズナハン(Rachel Brosnahan)が演じています。どうでも良いことですが、ブロズナハンはケイト・スペードの姪だそうです。

公式サイト

クーリエ 最高機密の運び屋(The Courier)

[仕入れ担当]