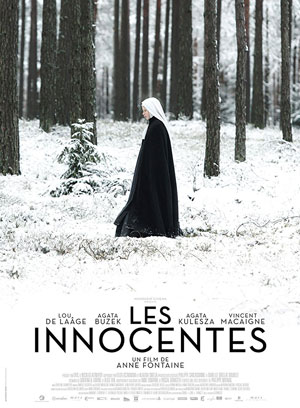

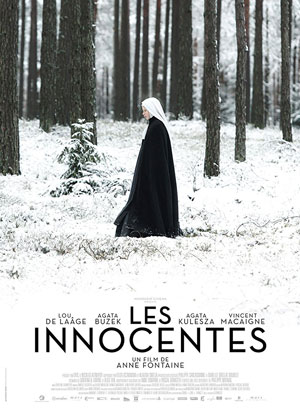

「ココ・アヴァン・シャネル」「美しい絵の崩壊」のアンヌ・フォンテーヌ(Anne Fontaine)監督が、第二次大戦後のポーランドで実際に起こった事件を題材にして撮った作品です。

「ココ・アヴァン・シャネル」「美しい絵の崩壊」のアンヌ・フォンテーヌ(Anne Fontaine)監督が、第二次大戦後のポーランドで実際に起こった事件を題材にして撮った作品です。

時代は1945年12月。フランス赤十字(Croix Rouge)の医師として、ポーランドから帰還するフランス軍兵士の治療にあたっていたマチルドのもとに1人のポーランド人修道女が駆け込んできます。

ポーランド語で必死に窮状を訴えますが、フランス人のための施設ですので、追い払うしかありません。しかし、雪の中に座り込んで悲嘆に暮れている修道女を見ているうちに憐憫の情がわいてきて、一緒にベネディクト会の修道院に向かうことになります。

院内の一室に案内されると、そこで苦しんでいたのは臨月の女性。身寄りのない女性を受け入れたと院長が説明しますが、もちろんそれは嘘で、彼女も修道女であり、侵攻してきたソ連軍が修道院で陵辱の限りを尽くした結果なのです。ロシア人兵士の規律のなさはポーランドに限ったことではなく、この時代、ドイツやオーストリア、ハンガリー等でも略奪や暴行を繰り返していたようですが、この映画の論点はそこではありません。

信仰にすべてを捧げた修道女にとって貞潔は破ることのできない誓いの一つ。不可抗力とはいえ、子どもを身ごもることは許されないのです。妊娠している7人の修道女は信仰と現実の狭間で苦しむことになります。また後半では、修道院の対面を守るため、院長がさらに大きな罪を犯していたことも描かれます。カトリック教会の隠蔽体質は「スポットライト」をはじめ、このところ映画で頻繁に取りあげられているテーマですね。

そういった複雑な事情を背景に、医師として何よりも生命を重んじるべき立場にあるマチルドが、どのように修道女たちの信頼を得て、どのように彼女たちを救済していくかが描かれていきます。

この映画で印象的なのが、修道女たちが賛美歌を歌う場面。映画の冒頭をはじめ、何度も映し出されるシーンなのですが、まさに本作の原題であるイノセントそのもの。静謐で清らかな空気感が修道女の内に秘めた苦しみを際立たせます。

そしてその端正な映像を撮っているのが「神々と男たち」「ハンナ・アーレント」「めぐりあう日」等で撮影監督を務めたカロリーヌ・シャンプティエ(Caroline Champetier)。カラー映像なのに、モノクロ映画を観ているような味わいがあります。

女性を主人公にしたポーランドの映画というと「イーダ」を思いだしますが、修道院長(matka przełożona)を演じたアガタ・クレシャ(Agata Kulesza)はイーダの叔母役だった人。現実主義的な人間を演じているという点で、ある種の共通項が見出せるかも知れません。

また準主役的な修道女マリアを演じたアガタ・ブゼク(Agata Buzek)は、「イレブン・ミニッツ」の鳩が飛び込んでくる場面でベッドにいたポーランド人女優。修道女でありながらプラグマティックな考え方を併せ持つ重層的な人物像を好演しています。

その他の修道女たちもポーランド人が演じていますが、主役のマチルドを演じたルー・ドゥ・ラージュ(Lou de Laâge)や同僚医師を演じたバンサン・マケーニュ(Vincent Macaigne)はフランス人です。ルー・ドゥ・ラージュは、不満げな表情がどことなくレア・セドゥを彷彿させる売り出し中の女優。

原作は、実際に赤十字の医師としてポーランドで働いたマドレーヌ・ポーリアック(Madeleine Pauliac)の報告をベースに、その甥のフィリップ・メニヤル(Philippe Maynial)が執筆したもの。なぜ本人が書いていないかといえば、マドレーヌは1946年2月13日、つまりこの映画で描かれている時期の2ヶ月後に自動車事故で亡くなっているからです。実話ベースの映画とはいえ細部は創作だそうで、実際に報告されていたのは、おそらくソ連兵の暴行による修道女の妊娠の部分だけではないかと思います。

ですから、同僚医師のサミュエルがユダヤ系(Samuel Lehmanという役名がアシュケナジムをイメージさせます)で、家族がホロコーストの犠牲になったという部分には脚色がありそうです。

しかし、そのおかげでポーランド人修道女たちが彼に対して微妙な表情を浮かべたり、コミュニストであるマチルド(実際のマドレーヌもレジスタンスです)と意見が食い違ったり、細かいシーンに当時の社会状況が滲み出ていて、映画としての深みや面白みが増したと思います。やや明るい兆しの見えるエンディングで、さらっと触れている「次の戦争」にも絡めているのでしょう。

公式サイト

夜明けの祈り(Les innocentes)

[仕入れ担当]