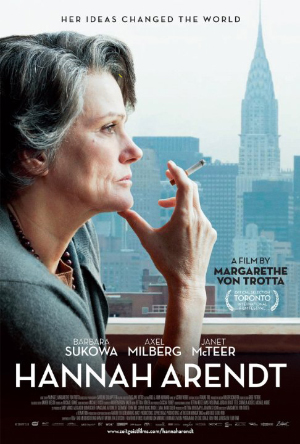

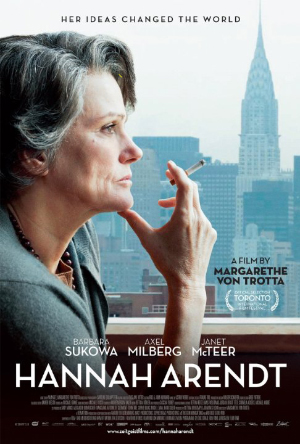

突如ブームとなり、連日、岩波ホールに長蛇の列ができたという作品です。さすがに行列してまで観ようとは思いませんでしたが、昨年末から新宿で上映されていると知って出掛けてきました。

突如ブームとなり、連日、岩波ホールに長蛇の列ができたという作品です。さすがに行列してまで観ようとは思いませんでしたが、昨年末から新宿で上映されていると知って出掛けてきました。

わたし自身について言えば、「イエルサレムのアイヒマン」も「全体主義の起原」も読んだことがありませんし、映画で描かれる裁判に関する知識はゼロ。ハイデッガーなどハンナ・アーレント周辺の人々に関しても通り一遍のことしか知りませんし、アイヒマンについては名前を聞いたことがある程度でした。

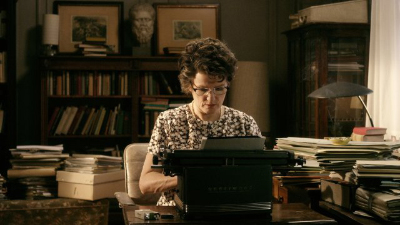

そのレベルの知識で観れば、間違いなく発見がある作品です。とはいえ、映画そのものはNHKやBBCの特別番組のような作りですので、特に劇場でご覧にならなくても満足できる作品かも知れません。

この映画の主題は「悪の凡庸さ」。ナチスの官吏としてジェノサイドの一端を担ったアイヒマンは、自らの課業を淡々とこなした平凡な役人に過ぎなかったというハンナ・アーレントの見解に対する世間の反応を、彼女の伝記を交えて描いていきます。

ハンナ・アーレントは、亡命先のフランスで収容所(camp de Gurs)に入れられた経験を持つユダヤ系ドイツ人であり、再度、亡命した米国で哲学者として教鞭を取った女性です。映画では、彼女の師であり、不倫相手でもあったハイデッガーが、後にナチ党員となったことをサイドストーリー的に絡めます。

また、ユダヤ人コミュニティの一部がナチスに協力したことが、ホロコーストを後押ししたことも指摘します。収容所から無事に脱出できた彼女と違い、同胞を売って生き延びた人たちもいるわけですから、当然のごとく彼女は批判を浴びるわけですが、ここにも「悪の凡庸さ」が潜んでいるわけです。

自らの置かれた立場で自らの役割を全うするという至極あたりまえの行為が、巨悪を生み出してしまう恐ろしさ。ハンナ・アーレントはそれを起点に、思考することの大切さを訴えていくわけですが、映画の観客としては、アルゼンチンで極秘裏にアイヒマンを拘束し、自国で裁判にかけたイスラエルという国家やシオニズムの姿についても考えさせられることになります。

他国の主権を侵してでも、ユダヤ人コミュニティの報復を果たすべきと考えたイスラエルの正義と、ユダヤ系の識者として、それに賛同すべき立場にありながら、その役割に背を向けたハンナ・アーレントの判断。映画の終盤、彼女の考えを説いていく講義のシーンは圧巻です。

帰属する小さなコミュニティの善と、より大きな視点から見た善が対立した際、人は往々にして身近な方に流されるわけですが、それを批判し続けたハンナ・アーレントにはさまざまな面で共感できました。だからといって身近にある凡庸な悪にどう対処すべきか、何らかの示唆を与えてくれるわけではありません。各自が思考するしかないようです。

公式サイト

ハンナ・アーレント(Hannah Arendt)facebook

[仕入れ担当]