南米チリの史実に基づいたスペイン語映画です。先日、ホドロフスキーの「リアリティのダンス」を観てきたばかりですが、春には「グロリアの青春」も観ていて、なんだか今年はチリの映画をたくさん観ているような気がします。

南米チリの史実に基づいたスペイン語映画です。先日、ホドロフスキーの「リアリティのダンス」を観てきたばかりですが、春には「グロリアの青春」も観ていて、なんだか今年はチリの映画をたくさん観ているような気がします。

映画で描かれる時代は1988年。軍事クーデターで社会主義政権を倒して以来、15年間にわたって独裁体制を敷いてきたアウグスト・ピノチェトに対する国際的批判をかわすため、チリ政府はピノチェトの信任を問う国民投票を行います。

目的は、投票という形式をとることで、大統領の任期延長を正当化すること。その背景にあるのは、現政権が圧倒的に優勢だという認識です。

外国政府や海外メディアにアピールするための選挙ですから、表面的には民主的にふるまい、選挙を前に、ピノチェト支持と反対派、それぞれに1日15分間の政見放送の枠が与えられます。

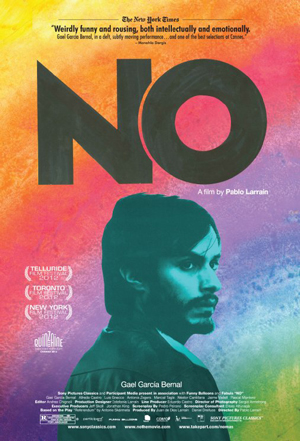

ガエル・ガルシア・ベルナル(Gael García Bernal)演じるレネは、売り出し中のCMディレクター。親が有名な共産主義者だった関係で、反対派のまとめ役からPRを依頼されます。

本人はいわゆるノンポリで、選挙といってもどうせ出来レースだろうと無関心だったのですが、別居中の妻が反体制派の活動家であることもあって、結局、依頼を引き受けてしまいます。

ピノチェト支持のPRを担当するのは、レネの上司であるグスマン。会社幹部への登用をちらつかせて、レネに反対派支援をやめさせようとしますが、それがかえってレネの反逆心に火を点けることになります。

もともと反対派が考えていたPR映像は、残忍な暴力シーンや、拷問で殺された遺族のエピソードで恐怖心を煽る暗いものでした。

見かねたレネは、PRコンセプトをalegría(喜びや幸福)に変え、明るさや楽しさを強く打ち出そうと提案します。民衆の心を掴むために、清涼飲料水やスナック菓子のCMと同じアプローチを使おうというのです。

もちろん、その軽さを嫌悪する活動家もいますし、さまざまな意見が行き交って紆余曲折あるのですが、最終的にこの「No」キャンペーンは大成功を収めます。反対派を増やしたというより、おおっぴらに反対しても大丈夫なんだという安心感を醸成したことが勝因といえるでしょう。その後、ピノチェト大統領が退陣に追い込まれたことはご存じの通りです。

本作では、実際に使われたキャンペーン映像を取り込み、それと違和感なく融合させるために80年代のUマチックを使ったそうです。版ズレしたようなタイトルバックから始まり、全体的にキメの粗い映像で展開するこの映画。その古くささが、リアルであると同時にユーモラスな印象を残します。

パブロ・ラライン(Pablo Larraín)監督は、本作でグスマンを演じたアルフレド・カストロ(Alfredo Castro)主演の「トニー・マネロ」の監督で有名ですが、「グロリアの青春」のプロデューサーを務めるなどチリ映画界で幅広く活動している人。本作には「グロリアの青春」でグロリアの相手役を務めたセルヒオ・エルナンデス(Sergio Hernández)がピノチェット側近の軍人役で出演しています。

ちなみに、レネの別居中の妻、ベロニカを演じたアントニア・セヘルス(Antonia Zegers)は、実生活ではラライン監督のパートナーで、2人のお子さんがいるそうです。

対するガエル・ガルシア・ベルナル。「失われた肌」のブログで、ドロレス・フォンシとの間に男の子が生まれたらしいと書きましたが、つい先日、破局のニュースが流れていましたね。

このところ「ルドandクルシ」「リミッツ・オブ・コントロール」「雨さえも」と観てきて、単なる二枚目から主張のある演技派への転換を図っているように見えたガエル。今後、何か新たな展開でもあるのでしょうか?

[仕入れ担当]