引き続きラテンビート映画祭の上映作品です。

引き続きラテンビート映画祭の上映作品です。

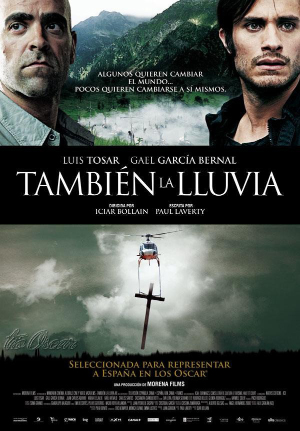

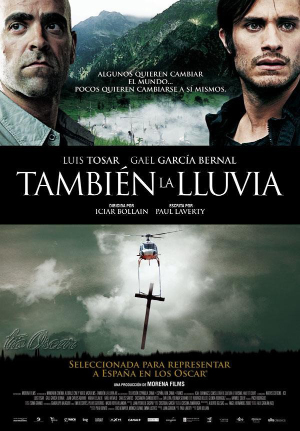

ガエル・ガルシア・ベルナル(Gael García Bernal)の出演で注目が集まった印象もありますが、その実、2004年(第18回)ゴヤ賞の主要部門を総なめにした映画「Te doy mis ojos」のコンビ、イシアル・ボリャイン(Icíar Bollaín)監督、ルイス・トサール(Luis Tosar)主演の社会派映画です。ちなみにルイス・トサールは一昨年の上映作品「第211号監房(Celda 211)」でもゴヤ賞の主演男優賞を獲得しています。

映画は、コロンブス(スペイン語ではCristóbal Colón:コロン)によるアメリカ大陸発見を映画化するため、ガエル・ガルシア・ベルナル演じる映画監督と、ルイス・トサール演じるプロデューサーがボリビアにやってくるところから始まります。

目的は現地人をエキストラに使うことによる撮影コストの圧縮。日当2ドルという人件費の安さは、資金調達に四苦八苦するプロデューサーにとって福音です。

早速、オーディション希望者が殺到して、ひと悶着あるのですが、娘を出演させたいとゴネていた男、ダニエルに監督が目をとめます。血気盛んなダニエルを見て、やめた方が良いと諌めるプロデューサーですが、あの男の目には力があると言って、彼を先住民のリーダー役に据えてしまう監督。

その頃、撮影地のコチャバンバ(Cochabamba)では、ダム建設のために水道料金を値上げする(総括原価方式ですね)というトゥナリ水供給会社(Aguas del Tunari)と、それに反対する市民たちが衝突していました。

ボリビアでは世界銀行の主導で水道事業の民営化が進められており、このトゥナリ水供給会社は、それまで補助金で運営されていた公社を、ベクテル(Bechtel Corporation)傘下の外国企業が獲得したもの。つまりグローバリズムの産物なのです。

撮影中の映画は、キリスト教の布教活動、先住民を酷使した砂金の採取といった、スペインによる植民地化の歴史を描いていきます。つまり武力を背景にした15世紀のグローバリズム。

そして肝心の映画制作も、所得格差をテコにした搾取構造が根底にありますので、それを見抜いているダニエルとプロデューサーが対立したり、彼の娘とプロデューサーの心の交流があったり、映画のキャスト同士の対立があったりしながら、物語が展開していきます。

現実社会で水道事業民営化に抵抗する地元民、映画の中で植民地化に抵抗する先住民。双方で中心人物となるダニエル(下の写真)を軸に、二つの世界を滑らかに繋いでいく巧い作りだと思ったら、「マイ・ネーム・イズ・ジョー(My Name Is Joe)」の頃からケン・ローチ(Ken Loach)監督の作品を支え続けている、ポール・ラヴァーティ(Paul Laverty)の脚本でした。

このブログでは「エリックを探して」しかご紹介していませんが、アイルランドの内戦を描いた「麦の穂をゆらす風(The Wind That Shakes the Barley)」や移民問題を扱った「この自由な世界で(It’s a Free World…)」といった心に残る映画の脚本を書いている人です。

映画のタイトル「雨さえも」は、井戸から水を引くこともままならず、水道の水も何もかも、そのうち雨さえも奪うつもりだろう、というセリフから来ています。最終的にこの水紛争(Guerra del Agua)はトゥナリ水供給会社の事業撤退という形で決着がつくわけですが、グローバリズムに内包される諸問題が解決されたわけではありません。

感動的な物語を楽しませてくれる満足感の高い映画であると同時に、いろいろと考えさせられる映画だと思います。

公式サイト

También la lluvia(Even the Rain)facebook

[仕入れ担当]