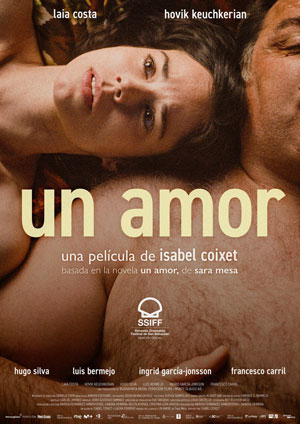

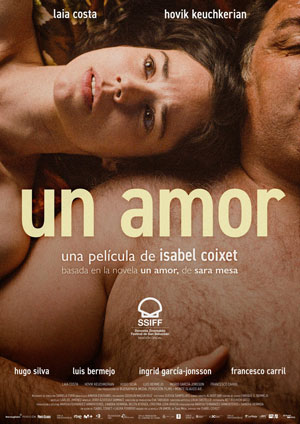

こういう機会がないと観られない映画なのかも知れません。「エレジー」「マップ オブ ザ サウンズ オブ トウキョウ(改題:ナイト・トーキョー・デイ )」「マイ・ブックショップ」のイザベル・コイシェ(Isabel Coixet)監督の最新作です。その昔は「死ぬまでにしたい10のこと」「あなたになら言える秘密のこと」などで女性映画を牽引していましたが、最近はあまり目立たない監督になってしまいました。本作も一般公開されないかも知れません。

こういう機会がないと観られない映画なのかも知れません。「エレジー」「マップ オブ ザ サウンズ オブ トウキョウ(改題:ナイト・トーキョー・デイ )」「マイ・ブックショップ」のイザベル・コイシェ(Isabel Coixet)監督の最新作です。その昔は「死ぬまでにしたい10のこと」「あなたになら言える秘密のこと」などで女性映画を牽引していましたが、最近はあまり目立たない監督になってしまいました。本作も一般公開されないかも知れません。

原作はサラ・メサ(Sara Mesa)の同名小説だそうです。一冊も和訳されてませんので日本では無名ですが、スペインでは人気作家のようで、本作もEl Paisで2020年のベストブック(Los 50 mejores libros de 2020)に選ばれています。

その紹介記事の中で著者が「恋愛小説ではないのにこのような題名にしたのは“愛”は世界で最も使い古された言葉だから」と記しているように、映画も恋愛に関する物語ではなく、いろいろな意味で逆説的な展開を見せます。また、主人公は女性からみても(男性からみてもそうでしょうが)あまり共感できる人物ではありません。決して不条理なわけではありませんが、全体を覆う違和感の中で何かを感じさせるような作品になっています。

主人公は30代の女性ナタリア(通称:ナット)。以前はアフリカから流れ着く難民の通訳として働いていましたが、彼らが語る経験があまりにも悲惨かつ壮絶で、それを媒介しているうちに精神的に疲弊してしまいました。そこで田舎の古民家を借り、難民申請の書類やシモーヌ・ヴェイユの著作などの翻訳をしながらのんびり暮らそうと山沿いの寒村に引っ越してきたのです。

しかし出鼻からくじかれます。かなり朽ちている家で、まったく手入れされていない上、苦情を言おうものにも、大家の中年男性の態度が横柄で典型的な女性蔑視なのです。自分で内見して決めた家だし、二度も家賃減額に応じた、女は文句ばかり言うといった具合です。

さらに犬を連れてきてやったと、顔に傷のある犬を渡されます。前の晩、犬の鳴き声で眠れなかったのも、彼が飼っている犬に虐待していたからなのかも知れません。彼女はその犬をシエソ(Sieso)と名付けて飼い始めます。嫌なやつ、不機嫌なやつという意味です。

買い物しようと村の雑貨店に行き、お金が足りないからと購入店数を減らすナット。勤めを辞めてしまったのでギリギリの生活のようです。それでもペットフードを購入し、動物病院に連れて行って狂犬病のワクチン接種と寄生虫駆除を頼みます。そこでわかったのは、この犬が両性具有だということ。だから連れてきた大家に雄か雌か訊いても答えてくれなかったのでしょう。

雑貨店の主はソフィアという若い女性で、そつなく接客しているものの、部外者に対する警戒心も滲みます。その店で出会った男性客ピテルから“外の犬は君のかい?”と訊かれ、そうだと答えると、虐待された犬は人を噛むから気をつけた方がいいと言われます。このありふれた会話が物語の中で意味を持ってくるのですが、それはさておき、ピテルはナットに興味津々です。

その後、彼は“ドイツ人から野菜を貰ったのでお裾分けする”と言って訪ねてきます。一人でこんなに食べきれるかしらと応じると、一緒に食べようと誘い、自宅に案内し、自分の作品だと言って数々のステンドグラスを見せます。ナットが文学作品を翻訳しているというと、自分は詩からインスピレーションを得ている、ネルーダは素晴らしいなどと知的な発言をして自らを飾り立てるような男性です。

彼のいうドイツ人というのは、村で独り暮らししている大柄の男性の通称で、本名はアンドレアスといいます。裏庭で野菜作りをして他の住民と物々交換しているようです。別の日、彼も野菜を持ってナットの家を訪ねてきます。ナットは交換するようなものを持っていないと言い、次回から15ユーロで買うことにします。

ナットの紹介で隣人の家族を訪ねることになります。カルロスとララという夫婦で、週日は街で暮らし、週末に子どもたちを連れて村に来ているそうです。パーティをするからと呼ばれていくと、実は子どもの誕生日で、プレゼントを持ってこなかったナットは気まずい思いをします。またララから、子どもが心配だからシエソを繋いでおいて欲しいと頼まれます。特に冷たくされたり、疎外されたりしたわけではありませんが、居心地の悪さを感じることになります。

また村の旧い修道院のそばを歩いていて、ホアキンとロベルタという老夫婦と知り合います。ホアキンから、自分がドイツ人のところに卵を届けに行く間、認知症を患っている妻ロベルタを見ていて欲しいと頼まれます。それからこの老夫婦の話し相手になったり、買物の手伝いをしたりして付き合うようになるのですが、この村で出会った中で、唯一、誠実そうな人たちです。

ある日、大雨が降り、雨漏りで家中が水浸しになります。家賃を取りに来た大家に言っても、なぜ自分で修理しないのか、この家に住みたいと言ったのは自分だろうと、とりつく島もありません。たまたまアンドレアスが訪ねてきて、簡単な応急処置をしてくれますが抜本解決には至りません。

別の晩にアンドレアスが訪ねてきて、性交渉と引き替えに自分が屋根を直してやろうと持ちかけてきます。もちろん断るのですが、引き続き雨漏りに悩まされているうちにナットの気持ちが変化したようで、後にアンドレアスの家を訪ねて身を委ねることになります。

なんだか身も蓋もない展開ですが、この物語が特異なのは、屋根の修理が済んだ後もナットはアンドレアスの家を訪ねて関係を持ち続けること。理解に苦しむところですが、おそらく自分のことを強く求めてきたアンドレアスには心を許せるような気がしたのでしょう。ナットはアンドレアスとの関係にどんどんのめりこみ、半ば偏執的な行動をとるようになります。

小さな村ですから話は筒抜けで、ボケているはずのロベルタからも“自分が訪ねていくばかりで相手が来ることはない”と指摘されるほどです。村内でのアンドレアスの評判はあまりよくないようで、ララに食事に誘われたときも“ドイツ人は連れてこないでね”と釘を刺されます。

ある日、犬を散歩させていると、車の給油をしているアンドレアスを見かけます。助手席にソフィアが乗っていて、二人でどこかに去って行きます。安心しきっていたアンドレアスとの関係に他の女性の影がさしたことでナットは不安に苛まれることになります。

とはいえアンドレアスにはその昔、年の離れた妻と結婚していた時期があり、ずっと孤立して暮らしていたわけではありません。またその後、大学で地理学を修めていたことがわかり、野菜作りをするだけの木訥とした人柄は彼の一面でしかないことに気付かされます。要するにナットはアンドレアスを冴えない男性だと見下し、優位な立場にいる自分から離れることはないと思い込んでいたのです。

村人との関係がギクシャクしたまま、アンドレアスとの関係が壊れ始め、いろいろと歯車がかみ合わなくなってきます。田舎のイヤな部分、閉鎖的で詮索好きな部分がじわじわと押し寄せてくるのです。劇中では場所を特定していませんが、ラ・リオハのナルダ(Nalda)、リバフレチャ(Ribafrecha)、ビジャロバル(Villalobar)等で撮ったという、美しく荒涼とした風景がナットの孤独さを代弁します。

その後、シエソが起こした事件を発端にナットの鬱屈した気持ちが吹き出して結末に至るのですが、村人たちの本心も、ナットが救われたのか否かも最後まではっきりしません。つかみどころのない違和感を抱いたままエンディングを迎えることになると思います。

主な出演者としては、「情熱のシーラ」のライア・コスタ(Laia Costa)が主人公のナット、「テリー・ギリアムのドン・キホーテ」のホヴィク・ケウチケリアン(Hovik Keuchkerian)がアンドレアスを演じた他、ステンドグラス作家のピテル役で「スガラムルディの魔女」「アイム・ソー・エキサイテッド!」のウーゴ・シルバ(Hugo Silva)、大家役で「マジカル・ガール」「戦争のさなかで」のルイス・ベルメホ(Luis Bermejo)が出ています。

東京国際映画祭公式サイト

ひとつの愛

[仕入れ担当]