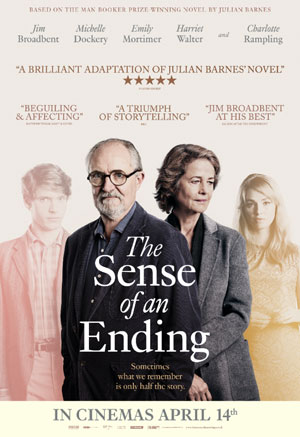

現代英国を代表する作家の一人、ジュリアン・バーンズ(Julian Barnes)が4度目のノミネートでブッカー賞を受賞した「終わりの感覚」の映画化です。それまで候補になった3作と異なり、シンプルな謎解きをベースに展開する平易な小説であることと、長年この作家を支えてきた妻であり出版エージェントであったパット(Pat Kavanagh)を亡くして初の小説ということで、いろいろと話題になりました。

現代英国を代表する作家の一人、ジュリアン・バーンズ(Julian Barnes)が4度目のノミネートでブッカー賞を受賞した「終わりの感覚」の映画化です。それまで候補になった3作と異なり、シンプルな謎解きをベースに展開する平易な小説であることと、長年この作家を支えてきた妻であり出版エージェントであったパット(Pat Kavanagh)を亡くして初の小説ということで、いろいろと話題になりました。

3年あまりの沈黙を経て発表されたこの小説、表面的には妻の死の影は見えません。しかし、この2年後に出た「人生の段階(Levels of Life)」という、気球乗りの評伝、それに基づく創作、妻の死に関する思索の3つの文章から成る風変わりな作品には、喪失感の論理的帰結として真っ先に自殺を考えたと記されていて、その方法が「終わりの感覚」で描かれる自殺(小説で“典型的なローマ方式”と呼んでいるもの)と同じことに気付きます。そんな背景を持つ小説です。

物語は青年期とリタイア後の2つの時代で構成されていて、原作小説は高校のクラスから時間軸に沿って進みますが、映画は現在を起点として過去を振り返る作りになっています。また主人公をはじめとする登場人物の職業や、娘の状況など細かな設定が変えられている他、いくつかの部分が削除されたり統合されたりしています。

たとえば原作ではジョー・ハント老先生と記されている高校の歴史教師。映画では「シングルマン」「イノセント・ガーデン」のマシュー・グッド(Matthew Goode)が演じていて若すぎる印象ですが、原作に出てくるもう一人の先生、フィル・ディクソンというケンブリッジ卒の国語教師のイメージを組み合わせているようです。

そもそもの始まりは高校の仲良しグループ、トニー、アレックス、コリンの3人組に転入生のエイドリアンが加わったこと。主人公のトニーは、孤高な印象を持ち、歴史や国語の授業で思想性の高い意見を述べるエイドリアンを強く意識します。

卒業後、トニーはブリストル大学で歴史を学び、エイドリアンは奨学金を得てケンブリッジで哲学を学び、コリンはサセックス大学、アレックスは家業を継いでバラバラの人生を歩み始めますが、手紙を送り合う関係は続きます。

トニーは大学でベロニカというスペイン語専攻(映画ではフランス語専攻)の女子学生と親しくなります。時代性もあって一線を越えることはありませんでしたが、1対1の交際が続き、チズルハーストにある彼女の実家に招かれます。

父親のデヴィッド・フォード、母親のセーラ、兄のジャックと食卓を囲んで緊張し、翌朝は寝坊したせいで既に3人は散歩に出ていて、残っていたセーラに卵料理を作ってもらうことになります。そこで言われるのが“ベロニカに好き放題させてはダメよ”という不思議な忠告。その印象がトニーの心に深く刻み込まれます。

その少し後、トニーはベロニカをロンドンに呼び出して3人の旧友に紹介します。兄のジャックもケンブリッジに通っている(専攻も同じ)ベロニカがエイドリアンと話し込んでちょっと不愉快になったり、ベロニカを見送った後に3人に寸評させて満足したりと若者らしく楽しみますが、しばらくしてベロニカとは別れてしまいます。

その後、セーラ夫人から“2人が別れて残念です”という手紙が届き、最終学年になってエイドリアンから“ベロニカとのつきあいを許して欲しい”という手紙が来ます。映画では、彼への返事を破き捨てますが、小説ではクリフトン吊橋の絵葉書を送って決着が付いた形になります。

そしてエイドリアンの自殺。3人で集まって彼の死について議論し、その1年後にも集まって議論しますが、当然その理由はわからないままです。

月日が流れ、トニーは結婚と離婚を経て、リタイア後の人生を送っています。映画は、そんなトニーにベロニカの母セーラの遺言が送られてくるところから始まり、青年期の記憶をフラッシュバックさせながら、彼女が遺した謎を解き明かしていくことになります。

ここで重要な役割を果たすのが元妻のマーガレット。ハリエット・ウォルター(Harriet Walter)というベテラン女優が演じているのですが、小説で描かれている以上に魅力的で、彼女のふるまいがベロニカとトニーの関係性をより明確にします。

また娘のスージーも、小説にはない設定と展開で、映画に膨らみをもたせていると思います。

もちろん最も重要なのは、シャーロット・ランプリング(Charlotte Rampling)演じる老いたベロニカです。

後半にならないと出てきませんし、小説に比べてかなり登場場面が少ないのですが、それでも強い印象を残していく存在感はさすがとしか言いようがありません。

特に、ミレニアム・ブリッジでトニーと待ち合わせるシーン。ニック・ドレイクの"Time Has Told Me"をBGMに、過去をフラッシュバックさせながら彼女を登場させる展開にはぐっと引き込まれます。

この映画では、ドノヴァンの“There Was A Time”や、小説ではローリングストーンズだった“Time Is On My Side”のカバーなど、時間を歌った楽曲がいくつか使われています。これは小説の冒頭にある“人は時間のなかに生きる。時間によって拘束され、形成される”で始まる一文を意識してのことだと思います。腕時計のエピソードが繰り返し語られるのも同じ理由でしょう。

ちなみに、ドノヴァンの曲そのものは小説に出てきませんが、大学時代のトニーの部屋にベロニカが訪れた際、棚にある2枚組アルバム“A Gift from a Flower to a Garden”にこの曲が収録されています。ついでながら、ニック・ドレイクはケンブリッジ在学中にデビューしたフォークシンガーです。

ということで、もともと含みの多い小説を、丁寧に深掘りして映画に仕上げた佳作だと思います。エンディングは原作同様にどんでん返しが続き、この物語のもつ面白さをきちんと味わえるように作られています。

主人公のトニーを、持ち前の味のある雰囲気を醸しながら演じたのは、「家族の庭」のジム・ブロードベント(Jim Broadbent)。その繋がりなのか、コリン役で出ているピーター・ワイト(Peter Wight)、オリヴァー・モルトマン(Oliver Maltman)やカリーナ・フェルナンデス(Karina Fernandez)も「家族の庭」のキャストでした。

また、ベロニカの兄ジャック役は「キングスマン」でチャーリーを演じていたエドワード・ホルクロフト(Edward Holcroft)、学生時代のベロニカ役は「サンシャイン/歌声が響く街」で妹リズを演じていたフレイア・メーバー(Freya Mavor)が演じています。

監督を務めたリテーシュ・バトラ(Ritesh Batra)はデビュー作「めぐり逢わせのお弁当」で注目を集めた人です。

公式サイト

ベロニカとの記憶(The Sense of an Ending)

[仕入れ担当]