インドの田舎町で暮らしていた少年が迷子になり、保護施設からオーストラリアに養子として渡った後、大人になってからGoogle Earthで故郷を探し当てたという実話の映画化です。それだけのストーリーですので、まったく期待せず観に行ったところ、思いがけず“当たり”の作品でした。監督のガース・デイビス(Garth Davis)がほぼ無名ですので、原作の話題性と有名俳優の集客力だけに頼った作品と思われそうですが、かなり満足度の高い1本だと思います。

インドの田舎町で暮らしていた少年が迷子になり、保護施設からオーストラリアに養子として渡った後、大人になってからGoogle Earthで故郷を探し当てたという実話の映画化です。それだけのストーリーですので、まったく期待せず観に行ったところ、思いがけず“当たり”の作品でした。監督のガース・デイビス(Garth Davis)がほぼ無名ですので、原作の話題性と有名俳優の集客力だけに頼った作品と思われそうですが、かなり満足度の高い1本だと思います。

ちなみにプロデューサーを務めたシーソー・フィルムズ(See-Saw Films)のイアン・カニング(Iain Canning)は、「英国王のスピーチ」で注目を集めた人。「オレンジと太陽」のような隠れた名作の他、「奇跡の2000マイル」や「ディーン、君がいた瞬間」も手がけていて、そこにワインスタイン・カンパニーが絡んでいるのですから、脚本がしっかり練られているのも当然といえば当然です。

実際、ふるさと探しはほんの少しで、どちらかというとインドでの生活が重点的に描かれています。その結果、「オレンジと太陽」で触れたような恵まれない児童の問題に光が当たり、押しつけがましくならないように配慮しながらも、核の部分に社会性・時代性をもつ骨太の作品になっています。

そういう意味では、主人公サルーの少年時代を演じたサニー・パワール(Sunny Pawar)、その兄グドゥを演じたアビシェーク・バラト(Abhishek Bharate)の2人の子役が非常に効いています。どちらもオーディションで選ばれるまではムンバイに暮らす普通の少年だったそうですが、彼らの風情なしにこの作品はあり得ないでしょう。

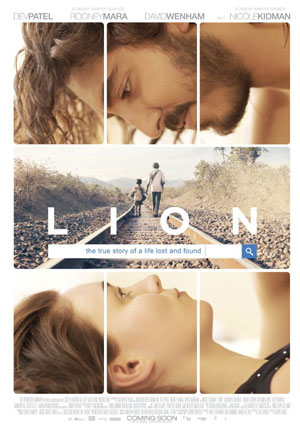

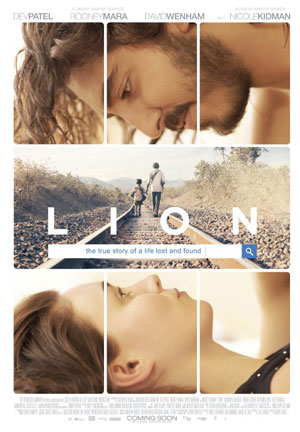

もちろん、成長後のサルーを演じたデブ・パテル(Dev Patel)、その恋人を演じたルーニー・マーラ(Rooney Mara)、養子を迎える母を演じたニコール・キッドマン(Nicole Kidman)も良かったと思います。デブ・パテルは「マリーゴールド・ホテル」の剽軽なキャラクターを一掃していますし、ニコール・キッドマンも彼女本来のニューエイジかぶれっぽい不安定さがうまく出ていて、どちらも新境地に達したといえるのではないでしょうか。

映画の冒頭は、マディヤ・プラデーシュ州ガネーシュタライ(Ganesh Talai)で暮らす幼い兄弟が、貨物列車から石炭を盗んできて牛乳と交換するシーン。工事現場で石運びの仕事をしている母親と小さな妹が暮らす粗末な家に帰り、ビニール袋に入った牛乳を分け合おうとするあたりで、インドの母子家庭が置かれた厳しい状況が伝わってきます。

まだ幼いサルーですが、もっと稼ぎたいと、兄グドゥと一緒に最寄り駅のカンドワ(Khandwa)から汽車で南下し、さらに大きなブルハーンプル(Burhanpur)駅に出掛けていきます。そこでグドゥとはぐれたサルーは停車していた回送列車に乗ってしまい、西ベンガル州コルカタ(カルカッタ)まで運ばれてしまいます。その距離1500キロと言いますから、仙台から博多に行くぐらいでしょうか。

ヒンディ語を話すサルーは、ベンガル語圏のコルカタでは意思疎通も大変です。その上、大都会ならではの危険も多く、サルーは運良く逃れますが、ひとつ間違えれば「スラムドッグ$ミリオネア」で出てきたように、不具者にさせられ、物乞いを強いられていたかも知れません。

その後、サルーは児童施設に保護されます。そこも安全とは言えないところがインドですが、さまざまな危機を切り抜け、オーストラリア人のブライアリー(Brierley)夫妻の養子としてタスマニアに渡って成長します。

そこでの暮らしはなに不自由ありませんでしたが、やはり出自を忘れることはできず、Google Earthを使って故郷を探し始めるというのが概ねのストーリーです。

原作を読んでいないので詳しいことは分かりませんが、産みの親を捜す上での、育ての親との関係の難しさが、非常にうまく描かれていたと思います。また鮮やかな映像で、インドの雑踏とタスマニアの自然を対比して見せていたあたりも良かったと思います。

映画のエンドロールでは、インドでは毎年8万人の子どもが行方不明になっていると伝えられます。1100万人もいるという路上生活の子どもたちを支援するため、本作の制作にかかわったシーソー・フィルムズとワインスタイン・カンパニーは、デブ・パテルの協力を得て #LionHeart というチャリティプログラムを行っています。

こういうところにもプロデューサーの意向が色濃く出ていて、驚きの実話を映像化しただけの作品ではないことがわかると思います。

公式サイト

LION/ライオン 〜25年目のただいま〜(Lion)

[仕入れ担当]