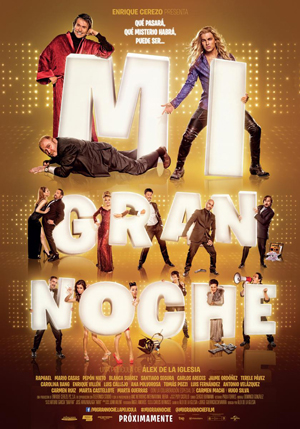

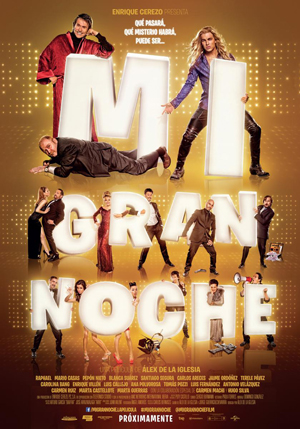

スペイン語というのはこういうドタバタ劇にぴったりですね。他の言語ではこれほど歯切れ良くならない気がします。いつもアイデア溢れる物語とセンス良い映像で独自の世界を見せてくれるアレックス・デ・ラ・イグレシア(Alex de la Iglesia)監督の最新作です。

スペイン語というのはこういうドタバタ劇にぴったりですね。他の言語ではこれほど歯切れ良くならない気がします。いつもアイデア溢れる物語とセンス良い映像で独自の世界を見せてくれるアレックス・デ・ラ・イグレシア(Alex de la Iglesia)監督の最新作です。

昨年は監督の出身地であるバスク地方を舞台にした「スガラムルディの魔女」、その前々年はマスメディアの浮薄さを扱った「刺さった男」、そしてその前年はスペイン内戦からフランコ独裁終焉までの史実を下敷きにした狂気の純愛映画「気狂いピエロの決闘」と、この監督の作品を観てきましたが、本作はTV業界のバカらしさを揶揄するという点で「刺さった男」に連なる映画だと思います。

物語の舞台はマドリードのTVスタジオ。まだ10月だというのに、2016年の年明けを祝う年末番組の収録中です。スタジオの外ではTV局の人員整理に反対する組合員たちがデモを繰り広げていて、その関係もあって収録はかなり長引いているようです。

映画の冒頭、ステージを囲む観客役のエキストラの一人が、クレーンカメラの操作ミスで怪我をして運び出されます。その代役として呼ばれたのが、このところずっと仕事が入らなかった派遣社員のホセ。認知症気味の老母の世話をすることになっていたのですが、せっかくの仕事を断るわけにはいきません。タキシードを着込んで市バスでスタジオに向かうホセに悲哀が滲みます。

スタジオの楽屋には、人気急上昇中のアイドル歌手アダンと、かつての大物歌手アルフォンソが控えています。アダンは女性問題を抱える色男ですが、アルフォンソには敬意を示す誠実な男。しかしそのマネージャーは、アダンがトップで歌えるように裏で強引に駆け引きしています。

対するアルフォンソは、人気に陰りが見えてきていることを自覚しつつも、まだまだ気分はトップスター。マネージャーで息子のユリに、トップで歌えるように話を付けてくるように命じます。

この親子関係が物語のポイントの一つなのですが、面白いのがアルフォンソ役を歌手のラファエル(Raphael)、ユリ役をカルロス・アレセス(Carlos Areces)が演じていること。

この監督のファンなら、アレセス演じる泣き虫ピエロがラファエルの歌を聴いて涙するシーン(詳しくはこちら)に繋がっていることに気付くと思います。この愛憎入り交じった親子関係に、熱烈なファンであるオスカルの屈折した愛情が絡まってハチャメチャな展開になっていきます。ちなみにオスカルを演じているハイメ・オルドニェス(Jaime Ordonez)は「スガラムルディの魔女」のタクシー運転手ですね。

他にも「スガラムルディ」主役のウーゴ・シルバ(Hugo Silva)と、同作の魔女であり監督の妻でもあるカロリーナ・バング(Carolina Bang)も、司会の夫婦役で出ています。

また、TV局員の役でサンティアゴ・セグラ(Santiago Segura)やカルメン・マチ(Carmen Machi)、裏の顔を持つエキストラの役でエンリケ・ヴィエン(Enrique Villén)、ホセの母親役で(Terele Pávez)といったイグレシア作品の常連たちが勢ぞろい。

そして、ホセの隣席でさまざまな災いを引き起こす美女パロマを演じたのは、一昨年のラテンビート映画祭「アイム・ソー・エキサイテッド!」の舞台挨拶で来日したブランカ・スアレス(Blanca Suárez)。「私が、生きる肌」にも出ていたアルモドバル作品の常連ですね。

話が逸れてしまいましたが、アダンとアルフォンソのトップ争いの他、司会の夫婦の内輪もめ、TV局内の対立、TV局を取り囲むリストラされたスタッフたちなど、さまざまな立場の人たちが入り乱れて展開していくお話です。

といっても、この監督お得意のスラップスティック・コメディですので、全体の流れよりディテイルが大切なことは言うまでもありません。スペイン語のリズムを活かした丁々発止と、シーンによって色調が変わる凝った映像を、あまり深く考えず楽しむのが正解だと思います。

ラテンビート映画祭

http://lbff.jp/

[仕入れ担当]