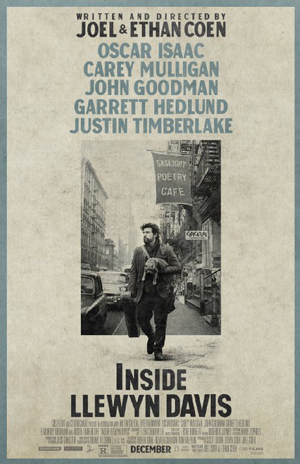

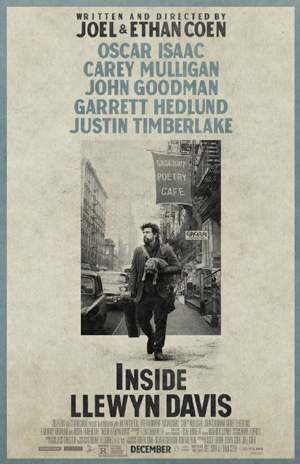

昨年のカンヌ映画祭でグランプリを受賞した作品(パルムドールは「アデル、ブルーは熱い色」)です。監督は「ノーカントリー」「トゥルー・グリット」のコーエン兄弟(Ethan Coen, Joel Coen)。1961年のニューヨーク、グリニッジ・ヴィレッジで生き抜いていこうとするミュージシャンの姿を描きます。

昨年のカンヌ映画祭でグランプリを受賞した作品(パルムドールは「アデル、ブルーは熱い色」)です。監督は「ノーカントリー」「トゥルー・グリット」のコーエン兄弟(Ethan Coen, Joel Coen)。1961年のニューヨーク、グリニッジ・ヴィレッジで生き抜いていこうとするミュージシャンの姿を描きます。

実在のフォーク歌手であるデイヴ・ヴァン・ロンク(Dave Van Ronk)の自伝をベースにしたものだそうです。当時の音楽シーンに精通した人なら、登場人物それぞれのモデルが透けて見えて、また違った楽しみ方ができそうですが、フォークミュージック史を知らない人でも十分に楽しめる作品になっています。

オープニングは、ステージを終えたルーウィン・デイヴィスが、外で待っている「友人」に会いに行き、ボコボコにされるシーン。エンディングにも同じ場面が使われていて、ボコボコにされた理由がわかるようになっているのですが、この場面がいったい何のメタファーになっているのか私にはわかりませんでした。

これ以外にも何かを象徴していそうなシーンが何カ所もあって、その都度、何かの伏線ではないかと身構えてしまうところが、コーエン兄弟の映画らしいところ。考え込むより、意味ありげなシーンが織りなす物語に身を委ねてしまった方が良さそうです。

デュオを組んでいたマイクが自殺し、心に傷を負いながらも、ソロで生き抜いていこうとするルーウィン・デイヴィス。経済的にも破綻していて、その晩の寝床を求めて、友人宅のカウチを転々としながら暮らしていますが、狷介な性格が災いして細々としたトラブルを抱えてしまいます。

ギャラの督促に行ってもなかなか払ってもらえず、女友達ジーンの思いがけない妊娠で出費は嵩む一方。何をやってもうまくいかず、一発勝負を狙ってシカゴへオーディションを受けにいきますが、演奏を聴いたプロデューサーは"I don’t see a lot of money here(カネのにおいがしない)"とバッサリ。歌を諦めて船員に戻ることさえ考え始めます。

そんな不器用なミュージシャンを演じたのが、「ドライヴ」のオスカー・アイザック(Oscar Isaac)。劇中、ルーウィン・デイヴィスの演奏シーンを吹き替えなしで演じたそうですが、ギターも歌声も味わい深く、心打たれます。

ミュージシャン仲間でもあるジーンを「17歳の肖像」「ドライヴ」「華麗なるギャツビー」のキャリー・マリガン(Carey Mulligan)、彼女がデュオを組む相手方を「ソーシャル・ネットワーク」のジャスティン・ティンバーレイク(Justin Timberlake)が演じています。

そして、この映画の音楽プロデューサーを務めたのが、T・ボーン・バーネット(T Bone Burnett)。「クレイジー・ハート」の主題歌でアカデミー賞の歌曲賞を受けるなど映画の世界でも大活躍していますが、70年代にはボブ・ディランのツアーに参加したこともあるそう。

そんなわけで、60年代ニューヨークの街の風景と、劇中の音楽が印象に残る映画です。オスカー・アイザック演じるルーウィン・デイヴィスのひたむきさを堪能してください。

公式サイト

インサイド・ルーウィン・デイヴィス 名もなき男の歌(Inside Llewyn Davis)

[仕入れ担当]