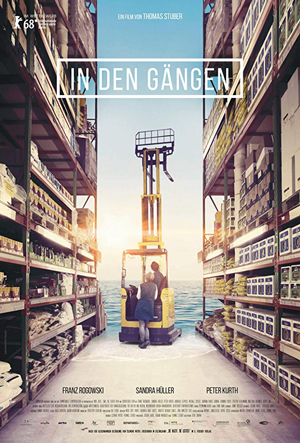

予告編を目にして、ふと観たくなった作品です。著名な監督ではありませんし、センセーショナルな内容でもないのですが、主役に「ハッピーエンド」「未来を乗り換えた男」のフランツ・ロゴフスキ(Franz Rogowski)、準主役に「ありがとう、トニ・エルドマン」のサンドラ・フラー(Sandra Hülle)が配されていて、ドイツ映画界では重要な作品だとわかります。本作でフランツ・ロゴフスキは、ドイツ映画アカデミーのドイツ映画賞で主演男優賞を受賞しました。

予告編を目にして、ふと観たくなった作品です。著名な監督ではありませんし、センセーショナルな内容でもないのですが、主役に「ハッピーエンド」「未来を乗り換えた男」のフランツ・ロゴフスキ(Franz Rogowski)、準主役に「ありがとう、トニ・エルドマン」のサンドラ・フラー(Sandra Hülle)が配されていて、ドイツ映画界では重要な作品だとわかります。本作でフランツ・ロゴフスキは、ドイツ映画アカデミーのドイツ映画賞で主演男優賞を受賞しました。

物語の舞台はライプツィヒ近郊にある倉庫型スーパーマーケット。おそらくコストコのようなホールセールクラブだと思いますが(ロケ現場はHamberger Großmarktだそう)、段ボール箱が天井まで積み上げられた簡素な店内を、何台ものフォークリフトが“美しく青きドナウ”をBGMに縦横無尽に走り回ります。あたかもコマツやトヨタのイメージ広告のようですが、これが本作のエピローグで、この無機質な空間こそが登場人物たちが働く世界です。

フランツ・ロゴフスキ演じる新入りのクリスティアン。今は試用期間でベテランのブルーノに教わりながら飲料のコーナーを担当しています。隣のスイーツのコーナーにはちょっと年上の蠱惑的な女性、サンドラ・フラー演じるマリオンがいいます。

マリオンと仲良しのイリーナや、ルディ、クラウスといった職場の人々は、一見、とっつき難い印象ですが、打ち解けていくると裏表のない気さくな人たちです。彼ら全員が旧東ドイツ出身というのがこの映画のポイントで、東西ドイツ統一という歴史的快挙の片隅に押しやられた市井の人々の思いを描いていきます。

ライプツィヒというのは旧東ドイツ地域ではベルリンに次ぐ二番目の大都市で、ここで起こった民主化運動がドイツ再統一への端緒を開きました。もともと工業が盛んな土地でしたので、統一後は急速に発展し、それ故に若干のひずみも生じているようです。

スーパーの従業員たちは、現状に強い不満を抱いているわけではありませんが、牧歌的だった東ドイツ時代を懐かしみ、将来に対する漠とした不安を滲ませます。そんな世界で暮らす人々のありふれた日常を描き、心の機微をとらえていったのは旧東ドイツ出身のトーマス・ステューバー(Thomas Stuber)監督。邦題からおわかりかも知れませんが、「希望のかなた」などのアキ・カウリスマキ監督を彷彿させるカメラワークが印象的です。ちなみに原題の意味は“通路にて”で、スーパーマーケットの通路で繰り広げられる人間模様を指しているのでしょう。

クリスティアンは建築現場での仕事を辞めてこの職場に来ましたが、その前の時代に小さな秘密があります。彼にフォークリフトの運転を教え、父親のような慈愛を与えるブルーノにも、人知れず抱えている苦悩があります。マリオンにも家庭の問題があり、それぞれの秘められた辛さや心の痛みが少しずつ明らかになっていきます。もちろん簡単に解決できる話ではなく、ずっと共存していくしかないのですが・・・。

面白いのは、この映画のビジュアルやキーワードに海のイメージが散りばめられていること。クリスティアンとマリオンが束の間の会話を交わすコーヒーマシンの傍らの壁紙は南国のビーチですし、ブルーノに諭される魚介部には大きな生け簀があります。悪ふざけでサンタンマシンを浴びた同僚の喩えは“イビザにいるようだ”で、クライマックスはフォークリフトの油圧装置から聞こえてくる海の音といった具合。往年のドイツ映画「ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア」の決めゼリフ“天国ではみんなが海の話をするんだぜ”ではありませんが、スーパーマーケットの無味乾燥と対極にある豊穣の象徴として海が位置づけられているように思いました。

人と人の温かい繋がりが心地よく染みてくる佳作です。社会性を持ちながら、押しつけがましくないところも好感が持てます。時間にゆとりがあるとき、落ち着いて鑑賞したい作品です。

公式サイト

希望の灯り(In den Gängen)

[仕入れ担当]