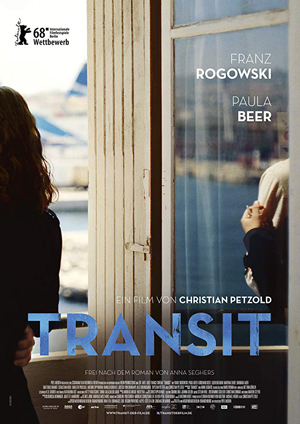

ドイツの映画監督クリスティアン・ペッツォルト(Christian Petzold)が「東ベルリンから来た女」「あの日のように抱きしめて」に続いて撮った最新作です。

ドイツの映画監督クリスティアン・ペッツォルト(Christian Petzold)が「東ベルリンから来た女」「あの日のように抱きしめて」に続いて撮った最新作です。

本作と前作、前々作は"Love in Times of Oppressive Systems"をテーマとする3部作だそうで、意味するところは“圧制下の愛”といったところでしょうか。前作「あの日のように抱きしめて」は1945年のベルリンを舞台にしたナチス収容所還りの女性の物語、前々作「東ベルリンから来た女」は1980年の東ドイツの田舎町を舞台にした西側への移住を求める女性医師の物語でしたが、本作は現代と思われるマルセイユの街を舞台に展開していきます。

現代と思われる、と書いたのは、映画では敢えて時代性を曖昧にしているから。本作の原作はドイツの作家アンナ・ゼーガース(Anna Seghers)が1944年に発表した小説「トランジット(Trandit)」で、小説ではナチスによるユダヤ人迫害が背景になっていますが、映画を観る限り、明らかに第二次大戦中ではありません。とはいえ、携帯電話やスマートフォンも登場しませんので、20世紀の終わりか21世紀の初めあたりのイメージです。

どこか懐かしさを感じさせるような時代設定ですが、映画の世界ではドイツのファシスト政権がフランス侵攻中で、パリからマルセイユに移った主人公の心にあるのは、外国に逃れれば安心して暮らせるという思いです。つまり、1940年代前半の社会情勢を20世紀終盤の世界に重ね合わせたような設定。おかげで歴史物でもなく、近未来ものでもない、独特な作品に仕上がっています。

主人公は祖国ドイツからパリに逃れてきたと思われるゲオルク。亡命作家ヴァイデル宛の手紙を託され、指定されたホテルに行くと、作家は自殺した後で、宿の主から作家の旅券や手紙、遺作の原稿といった残置物を引き取ることになります。

続いて、負傷した友人を妻子の元に搬送するため、貨物列車に紛れ込んでマルセイユに向かいます。しかし友人は到着間際に息絶えてしまい、マルセイユで待つ友人の妻メリッサにそれを伝えに行ったところ、その息子ドリスと打ち解けます。ドリスからみれば、擬似的な父親といったところでしょうか。

ひょんなことからヴァイデルと間違えられたゲオルクは、彼になりすまし、彼のビザを使ってメキシコへ渡ろう思いたちます。既にドイツ軍は南仏まで侵攻していて、このままマルセイユにいれば、いずれ捕まって強制収容所へ送られてしまうのでしょう。

そんなとき、ドリスが喘息の発作に見舞われ、ゲオルクはドイツ移民の医者を捜し回ります。ようやく見つけた医者リヒャルドの部屋で、領事館などで見かけて気になっていたミステリアスな美女マリーと知り合うのですが、実は彼女は作家ヴァイデルを捨てようとした妻。パリに手紙を送ってから心変わりし、夫がマルセイユに辿り付くのを待っていたのです。

つまりマリーには、不倫相手のリヒャルド、夫のヴァイデルという2人の男性がいて、そんな彼女にゲオルクも接近しようとするのです。とはいえ、書類上でヴァイデルになりすましていることを誰にも知られるわけにはいきませんし、一方では、ドリスの擬似的父親を演じていたい気持ちもあります。なりゆきで複数の役割を演じながら、実は誰でもないという宙ぶらりんな存在。ドイツ軍が迫り、船の出航時間が迫るなか、ゲオルクの気持ちと立ち位置が複雑に絡み合います。

そのゲオルクを演じたのはドイツ人俳優でダンサーのフランツ・ロゴフスキ(Franz Rogowski)。ハネケ監督の「ハッピーエンド」で主人公の息子ピエールを演じていた人です。この春日本公開の「希望の灯り」でも主役を務めているそうです。

マリーを演じたのはオゾン監督「婚約者の友人」で主役を務めたパウラ・ベーア(Paula Beer)。「パリよ、永遠に」にも出ていたようです。その不倫相手リヒャルド役はゴーデハルト・ギース(Godehard Giese)で、その他、ベテランのバルバラ・アウアー(Barbara Auer)とマティアス・ブラント(Matthias Brandt)が領事館で出会う印象的な人物を演じています。

「東ベルリンから来た女」のエンドロールでChicの"At Last I Am Free"を使ったクリスティアン・ペッツォルト監督ですが、本作のエンディングではTalking Headsの“Road to Nowhere”が流れます。意外な選曲のようで、思いの外しっくり馴染んでいて、しばらくの間、マルセイユの陽光とともに記憶に残っていました。

[仕入れ担当]