今年2本目の映画もスペイン語作品です。引退したアルゼンチンの仕立て屋が生まれ故郷のポーランドを目指すロードムービーで、その背景にはホロコーストの問題があるとはいえ、暗い映画ではありません。老いやジェネレーションギャップといった現代的なテーマまで織り込んだユーモアに溢れる人情ドラマです。

今年2本目の映画もスペイン語作品です。引退したアルゼンチンの仕立て屋が生まれ故郷のポーランドを目指すロードムービーで、その背景にはホロコーストの問題があるとはいえ、暗い映画ではありません。老いやジェネレーションギャップといった現代的なテーマまで織り込んだユーモアに溢れる人情ドラマです。

監督を務めたパブロ・ソラルス(Pablo Solarz)はアルゼンチンでは脚本家として実績のある人だそうで、本作は長編デビュー作のコメディ映画に続く長編2作目とのこと。父方の祖父がポーランド生まれのユダヤ人で、本作の主人公と同じく、ナチスによる迫害を逃れてアルゼンチンに渡ってきたそうです。生まれ故郷を目指すという展開は別の経験から得たアイデアだそうですが、細部には個人的な経験が織り込まれているようです。

映画の始まりは88歳になるアブラハムのホームパーティの場面。長年暮らした家を売り、老人ホームに移る彼の自宅に子どもや孫たちが集まっています。孫たちに囲まれた写真を撮ろうとしますが、孫娘の一人が写真に写りたくないと駄々をこね、アブラハムが言いくるめようとしますが、思うようにいきません。結局、モノで釣ることになるのですが、孫娘もなかなかのタフネゴシエターで、交渉に勝ったと思ったら負けていたという状況に……。笑いを取りながら、さりげなくアブラハムの性格とユダヤ人らしい金銭感覚を見せる上手な入り方です。

すぐ後の場面で、アブラハムの左腕にある数字の入れ墨が映り込み、彼がナチスドイツの強制収容所に入っていたことわかります。また子どもたちとの会話を通して、アブラハムが最後に仕立てたスーツを、生まれ故郷で彼を救ってくれたキリスト教徒の友人に届けに行こうと考えていたことがわかります。

アブラハムは戦中に負傷した右足がいくぶん不自由で、自力で歩けるとはいうものの、医者から脚の切断を勧められている身です。本人はその足を“ツーレス”と名付けて愛着を示しているように見えますが、tzuresというのはイディッシュ語でトラブルや苦労という意味だそうですので、自覚もあるのでしょう。長旅ができる身体ではありません。

それでも行ってしまうのがアブラハム。本来ならヒースロー経由やシャルルドゴール経由でワルシャワまで飛ぶのが正解でしょうが、今晩すぐに出発したいと強引に頼み込み、マドリードまで飛んで鉄道でポーランドに向かうことになります。

そのマドリードで、一休みしようと借りた部屋で問題が発生するのですが、それはさておき、その宿の主がマリア。彼女と、飛行機の中で出会ったミュージシャンのレオにいろいろと助けられることになります。

そしてスペイン国鉄のAVEに乗り、フランス国鉄のTGVに乗り換えてパリのモンパルナス駅へ。タクシーで東駅に移動し、ベルリン経由でワルシャワへ。

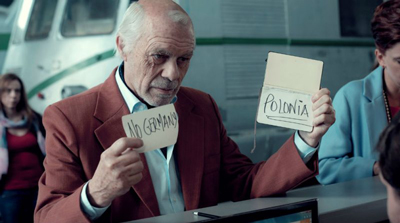

アブラハムはポーランドという言葉を口に出すことさえ忌々しいと思っている人。ましてやドイツの土など踏みたくありません。東駅で路線図を見て、自分の経路がベルリン乗り換えだと気付いた彼は、ドイツを経由しないでワルシャワに行きたいと交渉しますが、もちろん現実的ではありません。

そこで彼を助けてくれるのが文化人類学者のイングリッド。フランス人駅員との間をイディッシュ語を介して通訳してくれ、その後、スペイン語で会話することになるのですが、彼女がドイツ人だと気付き、ちょっとややこしいことになります。とはいえイングリッドの側にユダヤ人の歴史に対する理解があり、最終的にアブラハムも心を開くことになります。

彼女に自分の体験談を語る中で口にする言葉が“no es que me lo contaran… es que yo lo vi”(聞いた話じゃない、この目で見たんだ)。同じことをマドリードでも語っているのですが、やはりドイツ人との会話に出てくると重さが違います。この駅ベンチでの会話は、本作の見どころの一つではないかと思います。

そして列車でワルシャワに向かうのですが、いよいよ足の状態が限界に達し、病院に担ぎ込まれることに。そこで彼の面倒を見てくれるのが看護婦のゴーシャ。最終的にはアブラハムの故郷であるウッチまで連れて行ってくれることになります。

ちなみにワルシャワからウッチまで約140kmということですから東京から沼津あたりまでの距離です。大規模なゲットーがあった街で、戦中は強制収容所や絶滅収容所が置かれたとのこと。繊維業が盛んで、現在もテキスタイル美術館(Central Museum of Textiles)があるようですので、アブラハムが代々続く仕立て屋という設定とも関係がありそうです。

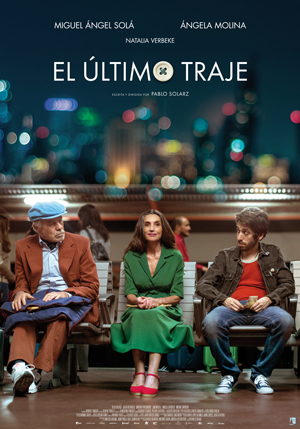

ということで生まれ故郷でのクライマックスに向かっていくのですが、頑固ジジイ役がよく似合うアブラハムを演じたのはアルゼンチンの舞台俳優ミゲル・アンヘル・ソラ(Miguel Ángel Solá)。1950年生まれですが、5年ほど前、共演したパウラ・カンシオ(Paula Cancio)という1985年生まれの女優との間に娘が生まれたそうで、映画の中のみならず、実生活でもモテモテのようです。

マドリードのマリアを演じたのはスペインのベテラン女優、アンヘラ・モリーナ(Ángela Molina)。「抱擁のかけら」でペネロペ・クルス演じる主人公の母親役を演じた他、「シチリア!シチリア!」「星の旅人たち」「ブランカニエベス」などで重要な脇役を演じてきた人です。彼女はマドリード出身ですが、Canarias7の記事によるとホテルの撮影はカナリア諸島グランカナリアの Hotel Madrid で行われたようです。

そして文化人類学者のイングリッドを演じたのはデュッセルドルフ生まれのユリア・ベアホルト(Julia Beerhold)、ワルシャワの看護婦ゴーシャを演じたのはポーランド人女優のオルガ・ボラズ(Olga Boladz)。その他、アブラハムがマドリードで会う娘のクラウディア役で「屋根裏部屋のマリアたち」のナタリア・ベルベケ(Natalia Verbeke)が出ています。

公式サイト

家へ帰ろう(The Last Suit)

[仕入れ担当]