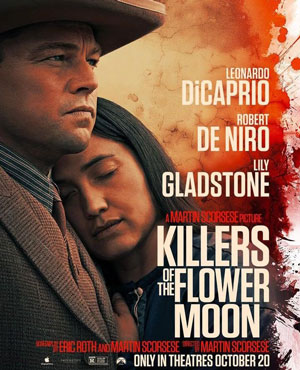

80歳になるというのに、まったく衰えをみせないマーティン・スコセッシ(Martin Scorsese)監督。「アイリッシュマン」のロバート・デ・ニーロ(Robert De Niro)、「ウルフ・オブ・ウォールストリート」のレオナルド・ディカプリオ(Leonardo DiCaprio)とタッグを組んでまたもや大作を手がけました。長崎を舞台にした「沈黙‐サイレンス‐」も素晴らしい作品でしたが、やはり米国の暗黒面を扱わせたらピカイチの監督ですね。

80歳になるというのに、まったく衰えをみせないマーティン・スコセッシ(Martin Scorsese)監督。「アイリッシュマン」のロバート・デ・ニーロ(Robert De Niro)、「ウルフ・オブ・ウォールストリート」のレオナルド・ディカプリオ(Leonardo DiCaprio)とタッグを組んでまたもや大作を手がけました。長崎を舞台にした「沈黙‐サイレンス‐」も素晴らしい作品でしたが、やはり米国の暗黒面を扱わせたらピカイチの監督ですね。

上映時間206分という長さは、スコセッシ作品としては209分の「アイリッシュマン」に次ぐ2番目だそうですが、まったくダレることなく、もう少し長くても良いくらいだと思いました。ストーリー展開の巧さと映像の美しさでぐんぐん引き込まれていきます。映画館に行って没入感にひたるべき作品と言えるでしょう。

原作はデビッド・グラン(David Grann)が2017年に上梓した同名のドキュメンタリー。20世紀初頭のオクラホマで先住民のオーセージ族が次々と変死した事件を丹念に掘り起こした力作です。日本でも「花殺し月の殺人 インディアン連続怪死事件とFBIの誕生」のタイトルで刊行されています。

なぜこのような事件が起きたかといえば、要するに石油の利権です。オーセージ族は19世紀後半、それまで住んでいたミズーリやカンザスから南に追いやられ、まだオクラホマが州になる前の当地をチェロキー族から買って暮らし始めました。追いやったのは「大草原の小さな家」のインガルス家に代表される白人たちで、豊かな土地に移るとまた白人たちに奪われるということで、敢えて不毛な土地でバッファローを狩って暮らし始めたのですが、20世紀になり、石油が見つかったことで俄に裕福になります。

石油業者(「ゲティ家の身代金」のジャン・ポールの親など)に採掘権を売り、その代わりオーセージ族の登録簿記載者に均等受益権(headright)が与えられるという仕組みで、1923年当時、部族全体で年間3,000万ドル(現在の4億ドルあまり)の収入があったそうです。しかしながらオセージ族は、法的に「無能力者」と見なされており、資産後見人が義務づけられていました。何を買うにも後見人の承認を得て支出する必要があり、その後見人というのは白人の有力者ですので、結局のところ、白人に牛耳られる構図は変わらなかったのです。

原作は、主人公モーリーの姉、アナが行方不明になった1921年5月からスタートしますが、映画はその7〜8年前、モーリーとアーネストとの出会いから始まります。レオナルド・ディカプリオ演じるアーネスト・バークハートが第一次大戦から復員し、ロバート・デ・ニーロ演じる叔父のウィリアム・ヘイルを頼ってフェアファックスの駅に到着する場面で幕開けです。

ちなみにタイトルの“フラワームーン”というのは小花が咲き誇る5月のことで、他の植物が茂って小花が枯れ落ちることから、オセージ族は“フラワー・キリング・ムーン(花殺し月)”と呼んだそうです。原作が、5月に発生した二つの事件、アナの一件と従兄弟のチャールズ・ホワイトホーンの一件で始まり、オーセージ族の連続殺人が究明される流れになっている関係でこういうタイトルになっているわけです(冒頭は早川書房のサイトで読むことができます)。

実際のアーネストはテキサス州の綿花農家の子で、1912年、19歳のときにヘイルの家に移り住み、1917年に六つ年上のモーリーと結婚するのですが、ディカプリオはどうみても二十歳前には見えませんし、モーリー役のリリー・グラッドストーン(Lily Gladstone)がディカプリオより年上というのは無理がありますので、帰還兵ということにして、ある程度の年齢になってからグレーホースに来たという設定に変えたのでしょう。

これに関連するものと思いますが、映画ではタルサ虐殺を取り上げることで、時代性と地域性を示すと同時にその背景、第一次大戦から帰還した若者が職にあぶれ、裕福な有色人種に対する反感が高まっていた世相を示唆します。タルサ郡はオーセージ郡の南東に隣接する地域で、原作でも資料の出典として地域紙“タルサ・デイリー・ワールド”が度々登場します。

ヘイルの下働きをしていたアーネストは、運転手の仕事を通じてモーリーと知り合います。ハンサムで西部劇の俳優のようだったという貧しい白人アーネストと、糖尿病を患い太り気味だった裕福な原住民モーリーの結びつきは、どことなく作為的なものを感じさせますが、原作によるとアーネストはモーリーにぞっこんだったとのこと。結婚してアーネストはモーリーの資産後見人になりますが、その後もモーリーへの敬愛の念は変わらなかったようですし、娘エリザベスや息子ジェームズ(愛称カウボーイ)、幼くして亡くなる末娘リトルアナを溺愛していたそうです。

そのあたり、映画ではディカプリオが非常にうまく演じていて、ちょっと抜けているけど根はイイ奴のアーネストが、母と姉妹を束ねる家長のような風格をもつモーリーに惹かれていく展開が自然ですし、そんな純朴な面を持つアーネストに心を許していくモーリーの姿にも説得力があります。当初、ディカプリオは捜査官のトム・ホワイト役でキャスティングされていたそうですが、アーネスト役に変えて正解だと思います。

モーリーの父ネカエセイは既に亡くなっており、母リジー、一つ上の姉アナ、妹のリタとミニーが残っていましたが、白人のビル・スミスと結婚したミニーはアナの事件の3年前に“特異な消耗性疾患”で亡くなっています。その後、ビル・スミスがリタと再婚して再び家族になった後、アナの変死に続いて母リジーも“特異な病気”で亡くなり、その結果、この一族の財産は糖尿病のモリーとアーネストの夫妻(モリーが15歳のとき儀式的に結婚したヘンリー・ローンも関係あるかも知れません)、リタとビル・スミスの夫妻に集約されることになります。

そのストーリーを背後で操っていたのがデ・ニーロ演じるウィリアム・ヘイル。善人のように見せかけて、裏では医師にストリキニーネを処方させたり、銃殺や爆殺を指示する二面的なキャラクターがしっくりきます。特に腹の中は煮えたぎっているのに、名士然として沈着冷静に振る舞うデ・ニーロの演技は非常にリアルで、出自は曖昧ながら当地で一気に成り上がったウィリアム・ヘイルの後ろ暗い風情を巧みに表現しています。

原作はオーセージ族の恐怖時代と併せて、この事件を解決することで権力を掌中に収めようとするジョン・エドガー・フーバー(映画「J・エドガー」ではディカプリオが演じました)の策略が描かれますが、映画にフーバーは登場せず、ジェシー・プレモンス(Jesse Plemons)演じるトム・ホワイトの捜査にフォーカスされていきます。

原作に登場するユート族の潜入捜査官ジョン・レン役に、ネイティブ・アメリカンのコメディアン、タタンカ・ミーンズ(Tatanka Means)を配し、トム・ホワイトが局内唯一の先住民をチームに加えることで多面的な情報収集を行った史実を織り込むことも怠りません。

広報に長けていたフーバーは、事件解決後の1932年、ラジオ番組「サ・ラッキーストライク・アワー」に協力して本件をドラマ化します。無法状態の先住民居留地で起こった事件を、指紋照合などを用いた科学的捜査によって解決したという組織の功績を喧伝するためですが、この部分も映画に取り入れられていて、ラジオ番組のプロデューサー役でマーティン・スコセッシ本人がカメオ出演しています。

登場人物たちのその後ですが、モーリーはアーネストと離婚後、ジョン・コブと結婚し、1937年6月16日に50歳で亡くなっています。ちょうどその年、アーネストが仮釈放になるのですが、3年後にオセージ族の家に強盗に入って刑務所に逆戻りし、1959年に2度目の仮釈放をされてからは映画で触れられていたようにトレーラーハウスで暮らしたようです。ヘイルは終身刑の判決を受け、レブンワース刑務所(所長は異動になったトム・ホワイト)に20年収監された後、1947年に72歳で仮釈放され、1962年にアリゾナの介護施設で死去したそうです。

公式サイト

キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン(Killers of the Flower Moon)

[仕入れ担当]