全編ワンカットで撮って緊迫感を高める手法は「1917 命をかけた伝令」あたりからの流行なのでしょうか。この「ボイリング・ポイント」もそれに連なる作品ですが、凝った作り込みで技術力を見せつけるのではなく、ラフな手撮り映像でリアリティを感じさせるタイプの映画です。

全編ワンカットで撮って緊迫感を高める手法は「1917 命をかけた伝令」あたりからの流行なのでしょうか。この「ボイリング・ポイント」もそれに連なる作品ですが、凝った作り込みで技術力を見せつけるのではなく、ラフな手撮り映像でリアリティを感じさせるタイプの映画です。

映画の始まりは、シェフのアンディ・ジョーンズが電話をしながらレストランに出勤する場面。何やら込み入った話をしながら、店からの電話にはもう少しで着くからと言い訳をしています。どうやらアンディは家を出て店で寝泊まりしていたものの、ようやく部屋を見つけて移ったばかりのようです。

ちなみにロケ地になったこの店はハックニーのダルストンで実際に営業しているJones & Sonsというモダン・ブリティッシュ・レストランで、アンディ・ジョーンズという役名は現実の店名に絡めたのかも知れません。

店に着くと、ちょうど英国食品基準庁(FSA)の調査官に来ているところ。調理用のシンクではなく手洗器で手を洗えだとか、生食する魚介類を扱う場合はゴム手袋をしろとか、食品衛生評価システム(FHRS)に則って指摘した後に以前のランク5からランク3に落とすと告げます(なお実際のJones & Sonsは現在ランク4です)。

家庭内の問題で悩みながら出勤してきたら、店に着くなり衛生評価の格下げという追い打ち。おまけに手洗器を使わなかった新入りのカミーユはフランス人で英語がよくわからず、そのうえホール担当のベスからはオーバーブッキングになっていること、有名シェフのアリステア・スカイが料理評論家を伴って来店することなどを知らされます。

アリステアは以前アンディが働いていた店のシェフで、彼としては万全の体制で迎えたいところですが、アンディが前の晩に食材の発注を忘れたことや、調査官の指摘でイシビラメを廃棄したことで、メニューも限られています。メインディッシュはラムとカニとサバとダックの4種しかありません。アリステアへの見栄もさることながら、料理評論家からの評価を考えると、気持ちが萎えていきます。

ホールを仕切っているベスはオーナーの娘で、オペレーションよりマーケティングが大切です。SNSのインフルエンサーからメニューにないステーキの注文を快く受け、スーシェフとロティシエールから断られると、肉を焼くぐらい簡単でしょとキレる始末。シェフであるアンディがホールとキッチンの双方をなだめながら自ら調理することになります。キッチンポーターの一人は怠け者の黒人、もう一人は妊娠中の女性で、彼女からの苦情を引き受けるのもアンディ。なぜ怠け者の黒人をクビにしていないか終盤でわかりますが、いずれにしても板挟みの連続です。

もちろんアンディ自身も問題山積みで、アリステアとのやりとりの中で浮上した金銭問題に対応しようとしていると、クルミ油を使ったドレッシングをアレルギーの客に提供してしまうというケアレスミスまで発生してしまいます。それをきっかけにロティシエールの潜在的不満が噴出して、スタッフ間の緊張は最高潮に達します。

その他、客から人種差別を受けるホール担当の黒人女性、自傷癖を抱えている新入りのパティシェや自分がDJをしているゲイクラブに客を誘導するウェイター、昇給しなければ転職したいというスーシェフなど、いかにもあり得そうな設定を活かしながら、多種多様な人々が働くレストランの人間模様が描かれていきます。

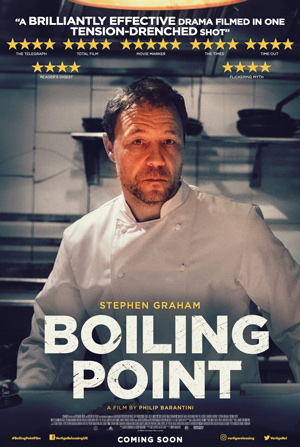

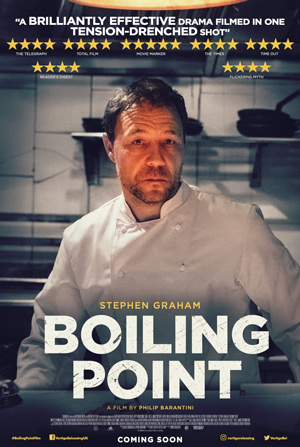

登場人物の人となりをリアルに伝えながら、同時に今の社会を活写していくうまい作りだと思います。監督のフィリップ・バランティーニ(Philip Barantini)と脚本のジェームズ・カミングス(James Cummings)が2年ほど前に撮った22分の短編を練り直した作品だそうですが、そのおかげか全体的に過不足なく展開し、95分間、緊張が途切れることはありません。

あまり有名な出演者はいませんが、シェフのアンディを演じたスティーブン・グレアム(Stephen Graham)は「アイリッシュマン」のトニー・プロ役のほか「ロケットマン」にディック・ジェイムズ役で出ていましたし、アリステアを演じたジェイソン・フレミング(Jason Flemyng)は「サンシャイン 歌声が響く街」に母ジーンの上司役で出ていたベテラン俳優で、二人はガイ・リッチーの「スナッチ」で共演しているそうです。

全編ワンカットで撮ることで、レストランで働く人々の世界を体感させる映画です。実際に飲食業で働く方がご覧になったら胃が痛くなるかも知れませんが、いつも客として飲食店を訪れている方なら結構楽しめると思います。

公式サイト

ボイリング・ポイント 沸騰(Boiling Point)

[仕入れ担当]