3年前に日本公開された「リアリティのダンス」の続編です。もちろん監督は御年88歳の巨匠、アレハンドロ・ホドロフスキー(Alejandro Jodorowsky)。監督の自伝的作品の第2弾ですので、前作を観ていないと背景も流れもわからないと思います。また、ホドロフスキーの他の作品を観ている方が楽しめると思います。

3年前に日本公開された「リアリティのダンス」の続編です。もちろん監督は御年88歳の巨匠、アレハンドロ・ホドロフスキー(Alejandro Jodorowsky)。監督の自伝的作品の第2弾ですので、前作を観ていないと背景も流れもわからないと思います。また、ホドロフスキーの他の作品を観ている方が楽しめると思います。

前作はトコピジャでの暮らしが中心でしたが、本作は12歳のときに移住したサンティアゴを舞台に展開します。共産主義者だった父親は商店主としてユダヤ人らしいカネの亡者になり、母親は相変わらず歌で会話し、一人息子のアレハンドロ(要するに監督の子ども時代)は父親に怯える気弱な少年のままです。

映画の始まりは両親が経営する商店で万引きの見張りをするように言われていたアレハンドロが、遅刻して父親から叱責される場面。続いてアレハンドロが万引きの男女を見つけ、足蹴にする父親に促されて一緒に蹴りを入れる場面。

そして父親がその女性を店頭に引きずり出し、公衆の面前で服を脱がして辱めるという展開になるのですが、その万引き犯というのが2人とも侏儒。日本人の感覚だと、障碍を持つ人にそんな酷い仕打ちを、と思ってしまいますが、これがホドロフスキーの世界ですね。よく言えば、すべての人に平等、悪く言えば、誰に対しても容赦ありません。

息子たちの扱いも同様です。前作と同じく父親ハイメ役が実の長男ブロンティス・ホドロフスキー(Brontis Jodorowsky)、その子どもであるアレハンドロ役は末子アダン・ホドロフスキー(Adan Jodorowsky)なのですが、アダンにも全裸で演技させていて、そのおかげで18禁になっています。

ついでに記しておくと、監督の現在の妻であるパスカル・モンタンドン=ホドロフスキーが衣装担当で参加しているのですが、彼女は1972年生まれなので1979年生まれのアダンとは7歳差。妻と息子がほとんど同世代ということになります。ちなみに監督は1929年生まれですから40歳以上離れた夫婦です。

万引き犯が落としていった籠に詩集を見つけ、それを読みふけるアレハンドロ。父親からは医者になるように命じられていて、本当は生物学の本を読まなくてはいけません。しかし、文学はオカマ(maricón)がやることだと全否定されながら、詩の魅力に取り憑かれていってしまいます。

ここで彼が読む詩はフェデリコ・ガルシア・ロルカの「夢遊病者のロマンセ(Romance sonámbulo)」。“Verde que te quiero verde”で始まる有名な詩ですね。カルロス・サウラの映画「フラメンコ×フラメンコ」の冒頭(Youtube)でも使われていました。

その後も親と衝突するのですが、最終的に家を出て、従兄弟リカルド(Ricardo)の紹介でセレセダ姉妹(hermanas Cereceda)の芸術コミューンで暮らすことになります。

カフェ・イリスで赤毛の詩人ステラ(Stella Díaz Varín)に魅了され、彼女に触発されて“La víbora(蛇女)”を書いたニカノール・パラ(Nicanor Parra)と知り合ったり、後にチリを代表する詩人になるエンリケ・リン(Enrique Lihn)と親友になったり、芸術家としての基盤が作られていった時期です。ステラとの出会いが1949年といいますから、アレハンドロが20歳の頃のお話ということになりますね。

ちょっと面白いのが、映画「ネルーダ」同様、パブロ・ネルーダを甘ったるいとけなしているところや、前作で父親ハイメが暗殺に失敗したイバニェスが帰還してくる場面でハーケンクロイツがはためくところ。そこかしこでホドロフスキーの立ち位置が見え隠れします。

また、ホドロフスキーの母親サラと、ホドロフスキーが惹かれる詩人ステラを、一人二役でパメラ・フローレス(Pamela Flores)が演じているあたりも興味深いところです。マザコン的な嗜好を示しているのか、単なるギャラの節約なのか、ちょっとわかりませんが・・・。

撮影はクリストファー・ドイル(Christopher Doyle)。出演者に特にスターがいるわけではありませんが、芸術コミューンの一員で、合体ダンスのパフォーマーとして登場する女性は伊藤郁女(Kaori Ito)という、その世界では知られた日本人ダンサーだそうです。

公式サイト

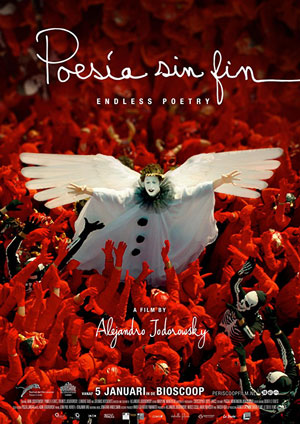

エンドレス・ポエトリー(Poesía Sin Fin)

[仕入れ担当]