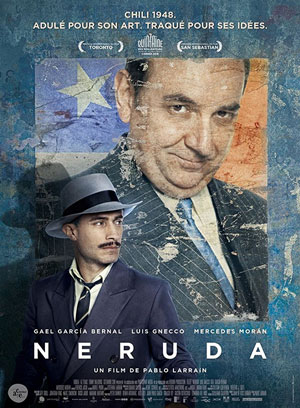

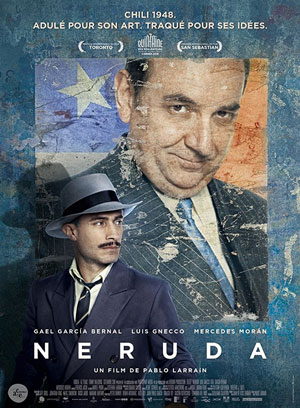

2015年の「ザ・クラブ」でベルリン国際映画祭の審査員グランプリを受賞し、今年は初の英語作品「ジャッキー」で話題をさらったパブロ・ラライン(Pablo Larraín)監督の作品です。2012年の「NO」に出演したガエル・ガルシア・ベルナル(Gael García Bernal)が再び主役的な人物を演じています。

2015年の「ザ・クラブ」でベルリン国際映画祭の審査員グランプリを受賞し、今年は初の英語作品「ジャッキー」で話題をさらったパブロ・ラライン(Pablo Larraín)監督の作品です。2012年の「NO」に出演したガエル・ガルシア・ベルナル(Gael García Bernal)が再び主役的な人物を演じています。

主役的な、というのは、本作はタイトル通り、チリの左派政治家であり、詩人としてノーベル文学賞を受賞したパブロ・ネルーダ(Pablo Neruda)の逃亡を描いたものですが、作品の本質は彼を追う警官ペルショノーの心情の変化にあるから。そのペルショノーを演じるのがガエルであり、全編を通じたナレーションもガエルによるペルショノーの内なる声です。

ですから序盤でネルーダを批判するナレーション、たとえば“共産主義者は労働を嫌う”などと語られると少し混乱するかも知れませんが、それはガエルの声で、後ほど明らかになっていくガエルの役どころに結び付けられれば腑に落ちます。

ペルショノーは官憲としてネルーダを追うわけですから、立場としてはビデラ政権側です。また警察幹部だった父親(と信じる男性)の銅像が署内にあることから、おそらく父親も反共に近い立場だったと思われます。しかし、スペイン語にも hijo de puta という son of a bitch そのままの言葉がありますが、彼自身の出自を鑑みると、父親に憧れて警察に奉職したとはいえ、そこには複雑な感情があって当然でしょう。

共産主義者のスターであるネルーダですが、実際は貴族趣味で、酒と女を欠かさない享楽的な男です。そんな彼に批判的だったペルショノーが、だんだんと心惹かれていってしまう姿を通じて、ネルーダの人となりと魅力を描いていく映画とも言えます。

また、映画の作り手であるラライン監督も複雑です。

映画の中盤、政治犯収容施設の責任者としてピノチェトが登場しますが、ラライン監督の両親は共にピノチェト派の政治家。つまり、この映画で描かれている時代に続いて樹立される左派政権をクーデターで倒した軍事政権の家庭で育ったわけで、共産主義の嘘くささを熟知すると同時に、右派政権による文化破壊も知っています。映画監督としては芸術や著述を擁護する立場でもあります。そのような背景をもつ監督が、アンビバレンツな感情に揺れる警官ペルショノーの視点から物語を紡いでいくのは自然なことなのかも知れません。

序盤でネルーダが逃亡を余儀なくされるまでの経緯が説明されますが、基本的にネルーダがどういう人物か知っている観客に向けて作られている映画です。その上、この監督の過去の作品をご覧になった方ならおわかりのように、さりげなくシニカルなユーモアを織り込んできます。たとえば映画の冒頭で描かれるトイレの会議のように、真面目なのか冗談なのか図りかねる場面が多々あり、全編を通じて一筋縄ではいかない作品です。

物語そのものは非常にシンプルで、逃げるネルーダと追うペルショノーを淡々と描いていくだけです。ただ1つ仕掛けがあって、ネルーダが立ち去った場所に小説が残されており、それを置いていくネルーダと、見つけて読みふけるペルショノーの間に奇妙な結びつきが生じます。そのうち、ネルーダを追っているのか、小説の続きを追っているのか曖昧になり、最後はたった1人でネルーダに迫うことになります。

エンディングは史実通り、逃げ切ったネルーダがパリに到着し、ピカソに受け入れられるシーン。この後、イタリアに逃げて映画「イル・ポスティーノ」で描かれた暮らしを始めることになります。

ちなみに作中で何度も読み上げられる、Puedo escribir los versos más tristes esta noche で始まる詩は、ネルーダが19歳で発表した詩集「20の愛の詩と一つの絶望の歌(Veinte poemas de amor y una canción desesperada)」の20番目の詩です。全編はチリ大学のサイト(こちら)などで読むことができます。

公式サイト

ネルーダ 大いなる愛の逃亡者(Neruda) facebook

[仕入れ担当]