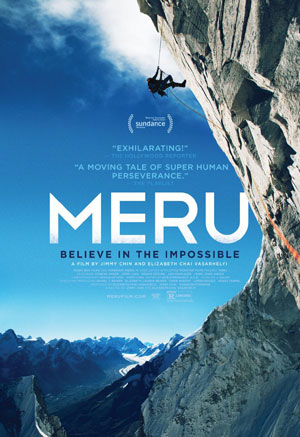

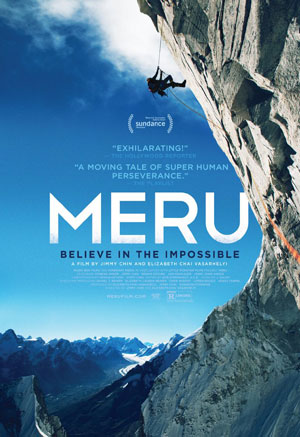

メルー峰の難壁シャークスフィン(Sharks Fin)登頂を記録したドキュメンタリー映画「メルー」のジャパンプレミアに行ってきました。

メルー峰の難壁シャークスフィン(Sharks Fin)登頂を記録したドキュメンタリー映画「メルー」のジャパンプレミアに行ってきました。

自分では1000メートル級(鍋割山とか大山とか)ハイキングしか行ってないクセに生意気な、という声が聞こえてきそうですが、それはそれ。雪山登山はともかくビッグウォール・クライミングなど永遠に無理なので、映画で経験するしかないのです。

ニューデリーの北東300Kmに位置するガルワールヒマラヤの峻峰メルー。より高い北峰と南峰は早い時期に制覇されていたようですが、難攻不落といわれた中央峰には、2001年にロシアのフレリー・ババノフが単独で初登、2006年には日本の馬目弘仁氏と鱶鰭同人会が4度目の挑戦で登頂に成功します。しかしながら、フィンを直上するダイレクトラインの登攀は誰にも成し遂げられていなかったそうです。

本作はその最難ルートに3人のトップクライマー、コンラッド・アンカー(Conrad Anker)、ジミー・チン(Jimmy Chin)、レナン・オズターク(Renan Ozturk)が2度にわたって挑戦した記録。ナショナル ジオグラフィックなどで活躍する山岳写真家でもあるジミー・チンが撮影し、監督も務めています。

12月8日のジャパンプレミアにはジミー・チン氏が来日し、上映前に馬目弘仁氏を交えたトークショーがありました(2人ともこの登山のスポンサーであるTHE NORTH FACE所属)。限界に挑戦してきた人だけあって、示唆に富む言葉もいくつかありましたが、「恐くないのか」という質問に「いちばん恐かったのは6000mの絶壁で厚い手袋をしたままカメラのメモリ交換をしたとき」と答えて陽気な人柄をみせていました。

その後、馬目氏と共にメルーに登った登山家の花谷泰広氏と、プロ・フリークライマーの平山ユージ氏も加わり、山に魅せられた人たちのエピソードで盛り上がりました。ちなみに花谷氏と馬目氏は2012年度のピオレドール賞(登山界のアカデミー賞といわれる賞)を受賞している日本のトップクライマーです。

(左から平山ユージ氏、花谷泰広氏、馬目弘仁氏、ジミー・チン氏)

実際に映画をご覧になればわかりますが、ハングオーバーした絶壁で宙ぶらりんになりながら写真を撮っていくのですから、見ているだけで身震いしてしまいます。そもそも登山道具の他に撮影機材を背負って登るだけでも十分に大変です。

去年の暮れに観た映画「エベレスト3D」は最高峰エベレスト登山の実話を映画化した作品でしたが、あのような登山の場合、大勢のシェルパを雇って荷物を運んでもらいます。しかし、本作のようなビッグウォール・クライミングではクライマーだけで何日もかけて岩肌を登っていきますので、ほぼ100キロ近い荷物を各自が持ち上げていかなくてはなりません。

そして、ほぼ垂直の岩にポータレッジと呼ばれるテントを吊り下げ、そこで睡眠と食事をとりながら少しずつ(状況が悪ければ1日65mしか進めないこともあるそう)高度をかせいでいくのです。2008年の第1回目の挑戦では、途中で天候が崩れてテントに1週間とじ込められ、山頂まで僅か100mの地点から下山することになります。食料も燃料も節約しますので凍傷や塹壕足(Trench foot)にもなります。

そんな思いをしながら、再度挑戦しようというのですから常軌を逸しているとしか思えませんが、4度目の挑戦で登頂に成功したという馬目氏に対してジミー・チン氏は「よく4回も登る気になったね、僕は2回で十分」と突っ込みを入れて笑いをとっていました。

言うまでもなく目を見張るような映像が見どころとなる映画です。とはいえ、彼らのチャレンジスピリットやお互いの信頼感といったヒューマンな部分もきちんと描かれていて、物語としても十分に楽しめるように作られています。

本作は2015年サンダンス映画祭のドキュメンタリー部門で観客賞を受賞しているのですが、実は3回目の挑戦だったそうで、1回目と2回目の出品で却下され、編集に編集を重ねた成果だそうです。

2度目の挑戦で登頂に成功し、3度目の出品でエントリーして見事受賞に結びついたこの映画。諦めずに努力を続けることの大切さを示した作品とも言えるでしょう。

なぜ登るのか、という問いに、ただひと言“View”と答えていたチン監督。困難を乗り越えた人だけが見られる世界があるということですね。とても共感できました。

[仕入れ担当]