マドリードに行った人は必ず訪れるプラド美術館。歴代スペイン王家のコレクションを展示している世界屈指の美術館ですが、あまりにも広すぎて、足早にベラスケス、エル・グレコ、ゴヤなどの有名作品だけ見て、ソフィアやティッセン=ボルネミッサに移動してしまったという方も多いのではないでしょうか。

マドリードに行った人は必ず訪れるプラド美術館。歴代スペイン王家のコレクションを展示している世界屈指の美術館ですが、あまりにも広すぎて、足早にベラスケス、エル・グレコ、ゴヤなどの有名作品だけ見て、ソフィアやティッセン=ボルネミッサに移動してしまったという方も多いのではないでしょうか。

所蔵作品約2万点の半数以上を常設展示しているそうで、じっくり見たら1日がかりですね。わたし自身、何度も訪れていますが、館内をくまなく歩き回ったことはないと思います。

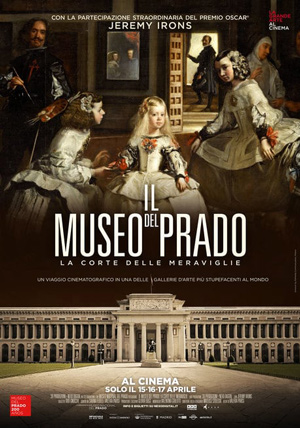

そんなスペインを代表する美術館を、映画「リスボンに誘われて」ではプラドなる作家を追い求める役を演じていた英国の名優ジェレミー・アイアンズ(Jeremy Irons)の案内で巡るこの作品。92分の小品ですので、当然、とりあげる作品はわずかですが、だからといって一部の作品の解説に終始することもありません。歴史的背景を織り交ぜながら、なぜここが世界屈指の美術館なのか、なぜこのコレクションが人々の心を捉えるのか、さまざまな角度からプラド美術館の魅力を探っていきます。どちらかというと映画館のシートではなく、ゆったりとしたソファでグラスを傾けながらジェレミー・アイアンズの馥郁たる語りにたゆたいたくなる映画です。

王室コレクションが形を成したカルロス1世からフェリペ2世にかけての時代に始まり、現在の場所に王立美術館を発足させたフェルナンド7世の時代、その妻イサベル2世の退位で美術館が国有化され、プラド美術館と名付けられた時代までを縦横無尽に彷徨いながら、ファン・デル・ウェイデンの”十字架降架”、ティツィアーノの”アダムとイブ”、ゴヤの”黒い絵”シリーズ、ベラスケスの”ラス・メニーナス”、エル・グレコのねじれた人物像、ボスの”快楽の園”といった傑作を見ていきます。

ティツィアーノ、ジェレミー・アイアンズの発音だとティシャンですが、このイタリア人画家とフェリペ2世の関係から話題がヴェネツィア派に発展したり、修業時代にティツィアーノを模写したというルーベンスに繋がっていったりします。またベラスケスが王室の代理人としてミラノやヴェネツィアに赴き、主にティツィアーノ作品の買い付けに従事していたことなど、イタリアとの繋がりに繰り返し触れられるのは、本作がイタリアの制作会社によるものだからでしょう。これがデビュー作というヴァレリア・パリシ(Valeria Parisi)監督もイタリア人です。

ジェレミー・アイアンズはサロン・デ・レイノス(El Salón de Reinos)の回廊も案内します。本来なら2016年のコンペで選ばれたノーマン・フォスター卿(Foster + Partners L.T.D.)とカルロス・ルビオ・カルバハル(Rubio Arquitectura S.L.P)の設計で、プラドが200周年を迎えた2019年に改修されているはずの建物。諸般の事情で遅れているようですが、映画にはフォスター卿も登場してプラドへの思いを語っています。

もちろん、プラド館長のミゲル・ファロミール(Miguel Falomir)、保存修復担当副館長のアンドレス・ウベダ・デ・ロス・コボス(Andrés Úbeda de los Cobos)、映画「マノロ・ブラニク」にも登場していた美術史家マヌエラ・メナ(Manuela Mena)といったプラド美術館関係者の解説もありますし、オルガ・ペリセ(Olga Pericet)のダンスの他、画家アントニオ・サウラの娘で女優のマリーナ・サウラ(Marina Saura)、フェデリコ・ガルシア・ロルカ財団理事長のラウラ・ガルシア・ロルカ(Laura Garcia Lorca)、スペイン国立古典劇団ディレクターのヘレナ・ピメンタ(Helena Pimenta)、写真家のピラル・ペケニョ(Pilar Pequeno)といった著名人のコメントも紹介されます。

たとえばマリーナ・サウラ。彼女は三人姉妹で、父親アントニオから“三美神”と呼ばれていたそうですが、実際にルーベンスの作品を見たら、なんだか太っててがっかりしたと言っていました。ちなみにこの部分の字幕、gordasを”ふくよか”と訳していましたが、マリーナはあきらかに嫌そうな表情を浮かべていましたし、他でもintensamenteを“密”と訳すべきところ“刺激的”としていて、映像を見ないで訳したのかなと思う場面が何ヶ所かありました。

それはともかく、全般としては豊かな気分にひたれる作品です。時間と気持ちにゆとりのあるときご覧になるのがお勧め。私もまたプラド美術館に行く機会があれば、その前後に改めて観たいと思っています。

公式サイト

プラド美術館 驚異のコレクション(Il Museo del Prado – La corte delle meraviglie)

関連:日本で開催されたプラド美術館関連の展覧会のブログ

・2018年 国立西洋美術館

・2015年 三菱一号館美術館

・2011年 国立西洋美術館

[仕入れ担当]