シャーロット・ランプリング(Charlotte Rampling)主演の映画です。というより、シャーロット・ランプリングを撮った映画といった方が正確かも知れません。全編にわたってシャーロット・ランプリングが登場し、あり得ないほど肉薄したカメラが彼女を捕らえます。

シャーロット・ランプリング(Charlotte Rampling)主演の映画です。というより、シャーロット・ランプリングを撮った映画といった方が正確かも知れません。全編にわたってシャーロット・ランプリングが登場し、あり得ないほど肉薄したカメラが彼女を捕らえます。

「まぼろし」「さざなみ」に連なる作品として宣伝されていて、邦題も準じたものになっていますが、これら2作のような明確なストーリーはありませんし、夫への思慕や嫉妬といった直截な感情を描くものでもありません。

これが長編2作目というアンドレア・パラオロ(Andrea Pallaoro)監督によると、本作は女性をテーマにした三部作の1作目で、現在は次作「Monica」を撮影中とのこと。主人公の名前を題名に掲げ、その女性の内面を掘り下げるという企図のシリーズなのではないかと思います。

ということで、具体的な説明がほとんどないこの作品。シャーロット・ランプリング演じるアンナが、夫の収監後、如何に生きていくかというお話なのですが、夫婦の過去はおろか、夫の罪状すら示されません。わかるのは、彼らには息子が1人いて郊外で妻子と暮らしていること、アンナが家政婦の仕事をしていること、彼女が演技のクラスに通っていることぐらいです。

映画の始まりは、顔が真っ赤になるまで大声を出して発声練習をしているハンナのアップ。いきなり大きな音が出て、ちょっと驚かされますが、その後しばらくは無音のまま進みます。演技のクラスが終わって地下鉄で自宅に帰り、夫と夕食を食べてベッドに入るまでの間、彼女が口に出すのは“voila”と“bonne nuit”の二言だけ。会話のない夫婦だな、と思っていると、その翌日、2人で拘置所のような施設に出向いて夫はそのまま収監されてしまいます。

映画を観ていると、夫はペドフィリアなのではないか、子どもに対する罪を犯したのではないかと思わせる場面がありますが、最後まで夫の罪状には触れられません。ただ孫がアンナにとても懐いているにもかかわらず、その父親であるアンナの一人息子は、自分たちの生活に関わらないでくれとアンナを追い払います。彼が醸し出す雰囲気から、同情の余地があるような犯罪ではなさそうだということが伝わってきます。

夫が収監され、飼い犬とアンナだけの暮らしになるのですが、夫に懐いていた犬はアンナの言うことを聞きません。その結果、アンナは夫に相談することなく、犬を他人にあげてしまいます。つまり、夫はすぐに帰ってきて犬と触れ合うような軽微な罪ではないのです。永遠に出られないような重罪なのかも知れません。

そんな状況にあっても、当たり前と言えば当たり前ですが、アンナは粛々と日々の暮らしを繰り返します。裕福な家庭での家政婦の仕事に行き、演技のクラスに行き、地下鉄で帰ってきて自宅で過ごすのみ。変化といえば、プールの会員カードが無効になっていたことぐらいでしょうか。

夫の面会に行く場面を見る限り、彼はかなり狷介な性格のようで、おそらく自らの罪状についても無実を主張しているのでしょう。対するハンナは、盲目的に夫を信じようとしているように見えます。その逆に、何もかも知った上ですべてを諦めているようにも見えます。平穏な日常が強調されるたび、観客は彼女が自殺するのではないかと緊張することになります。

ほぼブリュッセルの街なかで完結する映画ですが、一度だけ、ハンナがクノック=ヘイストのビーチに出かける場面があります。家政婦の仕事中、海岸に打ち上げられたクジラのニュースが放送されていて、バスに乗ってそれを見に行くのです。クジラは既に死んでいるのですが、動かすと崩れてしまうので海に捨てられない、だからといって腐敗臭が漂い始めているので放置するわけにもいかないという困った存在。このどうしようもない感じが、彼女の心象風景を隠喩しているのかも知れません。

まさにシャーロット・ランプリングの演技を観に行く映画です。個人的には「さざなみ」より「ベロニカとの記憶」での演技に近いように思いました。抱えているものがあまりにも大き過ぎ、溢れそうになる感情を抑え続けた先にある平凡な暮らし。一見、当たり前の生活のようで、実は何かあるのだろうと思わせる佇まい。監督はシャーロット・ランプリングを想定して脚本化したそうですが、彼女でなければ成り立たない作品でしょう。

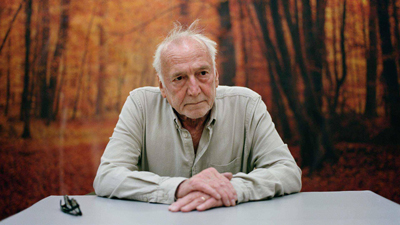

夫を演じたのはアンドレ・ウィルム(André Wilms)。「リッキー」でお医者さん役、「ル・アーヴルの靴みがき」で主役を演じていたフランスのベテラン俳優です。

[仕入れ担当]