ギャンブル好きで酒浸りの偏屈オヤジと、隣家に引っ越してきたイジメられっ子の交流を描いた映画です。ありきたりな設定ながら、出演者たちのキャラクターが温かく、安心して観ていられる作品になっています。

ギャンブル好きで酒浸りの偏屈オヤジと、隣家に引っ越してきたイジメられっ子の交流を描いた映画です。ありきたりな設定ながら、出演者たちのキャラクターが温かく、安心して観ていられる作品になっています。

監督を務めたのはセオドア・メルフィ(Theodore Melfi)。これが長編初監督だそうですが、本作の脚本が2011年のザ・ブラックリスト(製作前の脚本の映画業界内での人気投票)にランクインし、味のある出演者を集められたのが勝因でしょう。

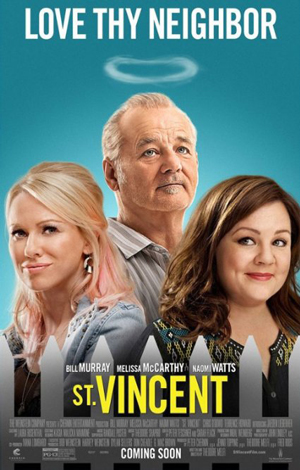

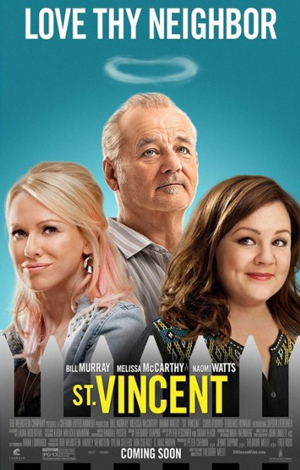

まず、主人公であるヴィンセントを演じたビル・マーレイ(Bill Murray)。頑固で気むずかしい上、お金もないので、ぱっと見では他人に対する優しさなど微塵も感じさせませんが、その実、思いやり溢れる老人という、彼ならではの表情で奥深さを表現しています。まさにビル・マーレイを観に行く映画です。

そのガールフレンドというか、愛人というか、奇妙な関係の女性ダカを演じたのはナオミ・ワッツ(Naomi Watts)。このブログでも「愛する人」「インポッシブル」「美しい絵の崩壊」「バードマン」など何度も取りあげている実力派の女優さんですが、今回も妊娠中のロシア人娼婦という、これまた奇妙な役を難なくこなしています。

そして隣家に越してくるシングルマザー、親権を巡って係争中の臨床技師マギーを演じているのがコメディエンヌのメリッサ・マッカーシー(Melissa McCarthy)。剽軽さを封印して、ひとり息子を守るために真摯に生きる母親を演じる姿がリアルです。

その息子、もう一人の主人公であるオリバーはジェイデン・リーベラー(Jaeden Lieberher)という新人の子役が演じ、オリバーが通うカソリック校の教師役でクリス・オダウド(Chris O’Dowd)、ヴィンセントの仲間の金貸し役で「大統領の執事の涙」「オン・ザ・ロード」のテレンス・ハワード(Terrence Howard)などが出演しています。

NYのブロンクスで暮らすヴィンセントは飲酒と競馬にうつつを抜かす不良老人。友だちといえば愛猫フェリクスとロシア人娼婦のダカぐらいで、彼女に払うお金にも困るような毎日です。そんな彼の隣家に、シングルマザーのマギーと息子のオリバーが引っ越してきて、ちょっとしたトラブルからこの母子と知り合いになります。

ある日、オリバーが転校先の学校でイジメに遭い、鍵も携帯電話も失くしてしまったので電話を貸して欲しいとヴィンセントの家に訪ねてきます。それをきっかけに、放課後、オリバーを預かることになったヴィンセント。1時間12ドルのベビーシッターです。

何もかも異質な老人と少年ですが、次第に打ち解け、オリバーに喧嘩の仕方を教えたり、バーや競馬場に連れて行ったり、二人の交流が深まります。流れの中で、ヴィンセントの妻がアルツハイマーで高齢者施設に入所していること、彼女の洗濯物を受け取りに毎週通っていること、ヴィンセントがベトナムで従軍していたことなど、ヴィンセントの違った一面を明かしながら、老人と少年の物語が描かれていきます。

原題で大々的にネタバレしているので、中盤で結末が見えてしまうのが玉に瑕ですが、それでも温かい気持ちにさせてくれるあたりはさすがだと思います。それというのも、冒頭で書いたように、ビル・マーレイの表情、たたずまい、セリフが、それぞれのシーンにピタっとはまっているからでしょう。

立ち上がりのポーチとポルシェを混同させるアイリッシュジョークをはじめ、随所で飛び出す軽口にもクスッとさせられますし、彼の愛車であるウッドパネルがついた年代物のコンバーチブルも、ジュークボックスのSomebody To Loveに合わせて踊るシーンも最高です。

そしてエンディングの感動的シーンの後、ボブ・ディランのShelter From The Stormを無茶苦茶な鼻歌で口ずさむヴィンセント。これをわざわざ1カットで撮ってエンドロールにした監督も、演じきったビル・マーレイも大したものですが、この選曲のように隅々まで細かい仕掛けが施されているあたりも魅力の1つでしょう。

まぁそれより何より、さまざまな苦悩を抱えているはずのヴィンセントが、いつも楽観的で、インチキくさいようで意外と誠実なところに観客は惹かれるのだと思います。気持ち良く笑って、ちょっぴり感動したいときに、お勧めの映画です。

公式サイト

ヴィンセントが教えてくれたこと(St. Vincent)

[仕入れ担当]