ピート・デクスター(Pete Dexter)の1995年のヒット小説が原作。

ピート・デクスター(Pete Dexter)の1995年のヒット小説が原作。

当初はペドロ・アルモドバル(Pedro Almodóva)が手掛けると噂されていましたが、最終的に「チョコレート」や「プレシャス」のリー・ダニエルズ(Lee Daniels)監督によって映画化されました。

その関係か、小説ではほとんど描かれていない黒人問題に強くフォーカスされていて、配役の面でもデヴィッド・オイェロウォ(David Oyelowo)やメイシー・グレイ(Macy Gray)が大切な役柄を担っています。

とはいえ、脚本にピート・デクスターも関わっていることもあり、小説の息苦しくなるような熱を帯びた空気感は映画でも健在です。

舞台はフロリダ州のセントジョーンズ川(St. Johns River)流域にある架空の田舎町。時代は公民権法が成立したばかりの1960年代。地元の小さな新聞社を経営する父親W.W.ジャンセンと、マイアミの大手新聞の記者である兄ウォード、得意の水泳で大学に進学したにも関わらず、トラブルを起こして地元に戻ってきた弟ジャックの一家が物語の要になります。

フロリダというと日本ではディズニーワールドのイメージかも知れませんが、映画「ハッシュパピー バスタブ島の少女」の舞台のような湿地帯が多く、ヒスパニック系移民などの貧困問題もあり、歴史的に人種差別が根強い土地柄。最近も、黒人の高校生を射殺した自警団の男性が正当防衛で無罪になり、スティーヴィー・ワンダーやセレブたちが、いわゆる’Stand Your Ground’ lawの改正を求めるアピールをして話題になりました。

そういった田舎町で、皆から憎まれていた横暴な保安官が殺され、その犯人としてヒラリー・ヴァン・ウェッターが逮捕されます。湿地帯で暮らし、ワニの解体などで生計を立てているヴァン・ウェッターの一族は、いかにも犯罪に関与してそうな、法律から逸脱した人たちです。

ヒラリーには死刑判決が下りますが、その経過に不審を抱いたマイアミの新聞記者2人、名声に貪欲なヤードリー・アッカーマンと、地味な仕事を好むウォード・ジャンセンがこの田舎町にやってきます。このウォード、地元新聞社の社主を父に持ちながら、マイアミの新聞社で働いているジャンセン家の長男です。

彼らはウォードの弟ジャックを運転手として雇い、ヒラリーの事件の洗い直しを始めます。2人の仮説は、田舎町の有力者たちが予定調和的に犯人を仕立て上げ、面倒な事件を収束させたというもの。父親のW.W.も、曲がりなりにもジャーナリストでありながら、事件を蒸し返すことには反対ですし、2人の取材が始まると新聞の広告収入に打撃を受けて文句を言います。

そこへ登場するのがシャーロットという、死刑囚に手紙を出すことに喜びを感じている女性。映画では何の説明もないので、善行として死刑囚を励ましてるように見えるかも知れませんが、小説を読む限り、一種の心の病です。死刑囚から卑猥な返事が来ると興奮するという特殊な嗜好。

ヒラリーとやり取りした手紙の山と新聞の切り抜き抱えてやってきたシャーロットは、ヤードリーとウォードと行動を共にするようになります。そして次第に彼女の色香にやられていくジャック。

このシャーロットを演じるのがニコール・キッドマン(Nicole Kidman)なのですが、彼女の吹っ切れた演技は一見の価値ありです。近作「イノセント・ガーデン」でも思いましたが、最近の彼女、心の闇とエロスを結びつけた演技で抜群の冴えを見せます。

そのエロスを強調するためか、クラゲに刺されたジャックを処置する役割が、原作の看護学校の女学生からシャーロットに変えられており、そこがスキャンダラスなシーンとして記事に取り上げられていたりします。

そんなわけで、地方紙出身の原作者が小説の後半で描いていたジャーナリストの使命や矜恃のようなものは割愛され、エロティックな女神シャーロット&それを崇める性的に未熟なジャックという構図と、ウォードやヒラリーの屈折した性衝動と暴力に物語が集約されています。

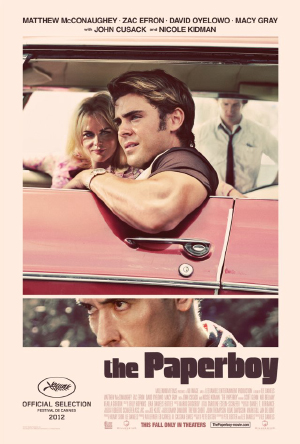

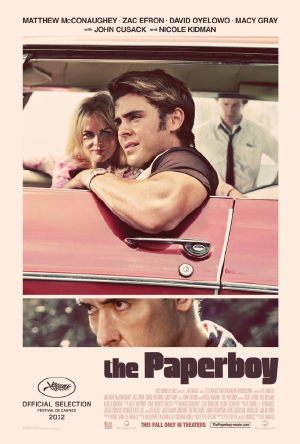

残虐な要素もあり、好みが分かれる映画だと思いますが、個人的には全般的によくできた映画だと思いました。また、ヒラリー役をジョン・キューザック(John Cusack)、ウォード役をマシュー・マコノヒー(Matthew McConaughey)、ジャック役をザック・エフロン(Zac Efron)といった人気の男優たちが演じているあたりも見どころです。

公式サイト

ペーパーボーイ 真夏の引力(The Paperboy)

[仕入れ担当]