今年のラテンビート映画祭も昨年同様、東京国際映画祭の一部としての開催で、上映本数もわずかでしたが、かろうじて1本(短編1本を併映)だけ観に行けました。

今年のラテンビート映画祭も昨年同様、東京国際映画祭の一部としての開催で、上映本数もわずかでしたが、かろうじて1本(短編1本を併映)だけ観に行けました。

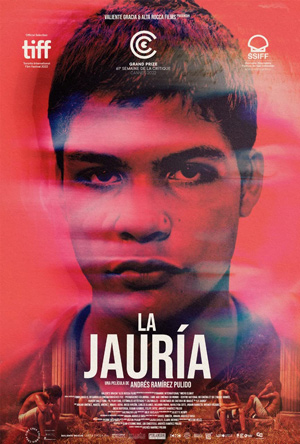

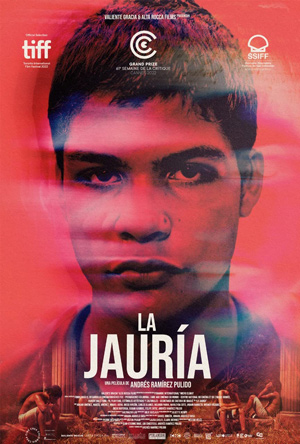

2022年カンヌ映画祭の国際批評家週間でグランプリとSACD賞を受賞したというコロンビア映画。監督のアンドレス・ラミレス・プリド(Andrés Ramírez Pulido)は1989年ボゴタ生まれで、これまで短編3本を撮っており、本作が長編デビュー作となります。

コロンビア映画ということと前評判の良さから、2019年のラテンビート映画祭で上映され、話題になって2021年に一般公開に漕ぎ着けた「MONOS 猿と呼ばれし者たち」のような作品をイメージしていたのですが、ある意味、似たタイプの映画でした。

似たタイプというのは、人里離れた山奥に隔離された少年たちを主題にしていること、主に自然光で撮られていること。それに対して、少年たちの居場所が更正施設であること、つまり「MONOS」のようなゲリラではなく犯罪者であることと、その監視役に代表される大人の男たちと少年たちの対立の物語であることが大きく異なります。

映画の始まりは町の盛り場とおぼしき場所にいる少年二人の映像。これが主人公のエリウとその仲間でリーダー格の通称エル・モノ。これは「MONOS」と同じく“猿”という意味で付けられた呼び名だと思います。

続くシーンは彼らが二人乗りしたバイクで疾走している場面。実は二人の間にもう一人挟まれていて、それが遺体であることが後々判ります。要するに人を殺してしまった二人が、それを遺棄しようと山に向かっているのです。

そして場面は変わり、鬱蒼としたジャングルの奥の更正施設。そこにいるエリウのもとに、新たに収監される少年たちが運ばれてくるシーンで、その新入りの中にはエル・モノがいます。別々の施設に収監されていた彼らが、何らかの理由で同じ施設に送られ、再会したというわけです。

この更正施設は実験的なもののようで、ある程度、少年たちを自由にさせる反面、毎日のように厳しい労働が課せられます。打ち捨てられ、草に埋もれた旧い邸宅を改修して使っているようですが、彼らの労働はその邸宅の外構と周辺を整備することで、なぜ周辺整備まで必要なのかは後に判ってきます。

施設には看守役の大人が二人います。一人はやせ形のアルバロで、少年たちに呼吸法などを教えて更正させようと試みます。もう一人は太ったグーディで、高圧的に労働を強いることで少年たちをたたき直す方針のように見えますが、本当の理由は別のところにあります。

アプローチ方法は正反対ですが、いずれに対しても少年たちは心を開きません。なぜ受け入れられないのかといえば、彼らが罪を犯した理由は家庭環境にあり、家庭問題の根源は父親にあるからです。つまり大人の男性に不信感があるのです。

エリウが犯した殺人も、元はといえば父親を殺そうとして別人を殺めてしまったというものです。

これは彼らの家庭というより、コロンビアという国の問題でもあります。何世代にもわたって犯罪が受け継がれている国。その背景には麻薬があり、暴力があります。横暴な父親を否定しながら、自らも暴力と麻薬に依存していくという輪廻から抜けられないのです。

非暴力に徹しているように見えるアルバロでさえ、強権的な父親と暴力という過去から脱することができず、最終的には暴力に依存してしまう悲しい人ですし、犯罪者ではないエリウの弟にも暴力が正義であるという価値観が染みついています。

この映画が作られた背景には、なぜこの国の問題を抱えた子どもたちは、父親を憎み、母親を愛するのかという、監督の長年にわたる問題意識があるそうです。

美しい映像が際立つ「MONOS」に比べると、暗い場面が多すぎて観にくいという難点がありますが、カンヌで評価された理由もわかるような気がする力作です。

併映された「ルーム・メイド(Maid)」は「Zama」のルクレシア・マルテル(Lucrecia Martel)監督が撮った短編で、ホテルのメイドとして働き始めた女性が、子どもに電話をかけ、その会話から家庭の事情が伝わってくるというお話。こちらも背後に男性の暴力が透けて見え、そのあたりに共通するものがありそうです。

東京国際映画祭 公式サイト

ラ・ハウリア/ルーム・メイド

[仕入れ担当]