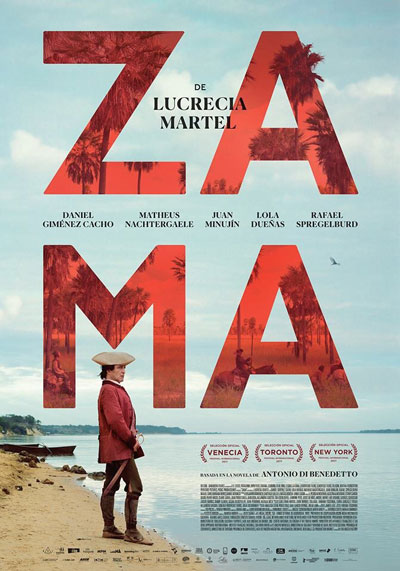

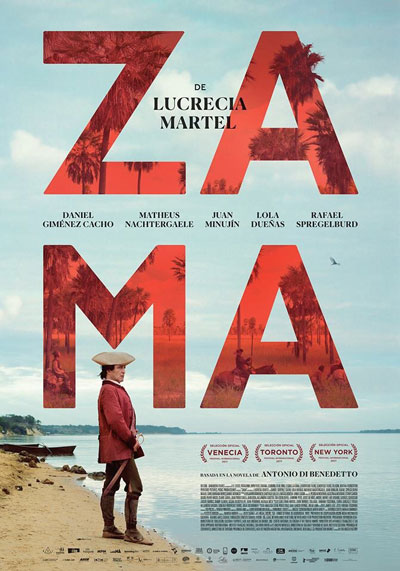

先週の「ネルーダ」に続き、こちらもアルゼンチン映画です。作家アントニオ・ディ・ベネデット(Antonio Di Benedetto)が1956年に執筆した同名小説を、ルクレシア・マルテル(Lucrecia Martel)という女性監督が映画化しました。

先週の「ネルーダ」に続き、こちらもアルゼンチン映画です。作家アントニオ・ディ・ベネデット(Antonio Di Benedetto)が1956年に執筆した同名小説を、ルクレシア・マルテル(Lucrecia Martel)という女性監督が映画化しました。

非常に地味な作品ですが、エグゼクティブプロデューサーにガエル・ガルシア・ベルナル(Gael García Bernal)やディエゴ・ルナ(Diego Luna)といったラテン映画界の有名人が名を連ね、また原作が去年初めて英訳され、2017年のNational Translation Awardに選ばれたこともあって若干の注目を集めたようです。

ちなみに本作は来年3月の米国アカデミー賞(第90回)外国語映画賞にアルゼンチン代表として出品されます。

物語の舞台は18世紀末の南米。スペインのコレヒドール(Corregidor:地方行政官)として僻地(原作ではパラグアイのアスンシオンだそう)に派遣されたドン・ディエゴ・デ・サマ(Don Diego de Zama)は、任期が終わってこの地を離れ、妻子に再会できる日を心待ちにしています。しかし国王からの通知はなかなかは来ません。何度もレルマ(Lerma)への異動願いを出しているのですが、それも上司である総督が握りつぶしているようです。

映画の幕開けは、川辺に佇み、どこか遠くに思いを馳せるサマ。その後、現地人女性たちの沐浴を覗き、それが見つかって追われたりしますが、サマにとっても、映画の観客にとっても、その程度の刺激しかない日常が淡々と描かれていきます。

仕事に対する熱意などありませんので、ただただ義務を果たすのみの毎日ですが、上司と部下の間で板挟みになるなどサラリーマン的な苦悩も抱えます。また現地の女性と関係したり、人妻に思いを寄せたり、ある意味、単身赴任らしい暮らしをしながらも、この地を離れたいという思いは募るばかりです。

いよいよ我慢も限界に達し、ここを離れたい一心で、地元の悪党ビクーニャ・ポルトを征伐する小隊に加わります。この小隊に参加するまでの日常を描いた部分が前半で、小隊と共に原野に入り、正体不明のビクーニャ・ポルトを探し求める話が残りの半分という感じで2時間近く続きますので、かなり悠長な展開となります。寝不足のときに観る映画ではありません。

サマをはじめ役人たちは白人ですが、現地人は山岳民族っぽい人たちで、後半、ビクーニャを追って原野を抜けると、鳥のような仮装をした一団が現れたり、身体を朱に染めた一団が現れたり、民族に対する知識がある方ならディテイルを楽しめるかも知れません。

また、サマたち西洋人の風俗も不思議です。たとえば現地人の訴えを聞くときは、英国の裁判官のような白いカツラを被ります。きちんと被ればそれなりに威厳を醸すのかも知れませんが、規則で決まっているから取りあえず被るといった様子で斜に被ったりしますので、彼らのやる気のなさが一目でわかります。また、朱のブロケードの制服やトリコーンハット(三角帽)、赤く染めた爪など、歴史や文化を知っていればリアルなのかも知れませんが、私にはピンときませんでした。

この映画をわかりにくくしている最大の原因は、時間の流れがはっきりしないことでしょう。原作小説では、1790年、1794年、1799年の3つの年を描いているそうですが、映画では説明がありませんので、半年間ぐらいの出来事のように思えてしまいます。最初の場面から中盤に至るまでに4年の歳月が流れていると知って観れば、現地女性との関係や、2人の総督との関係も腑に落ちるのではないでしょうか。

前半は陰湿な人間関係、後半は姿が見えない敵といった具合に、全編通して心をザワザワさせる内容ですが、強い陽射しをとらえた映像と明るく楽しげな音楽のおかげで、ゆったりした印象が残る作品です。しかし、ぼんやり観ているとエンディングにちょっとエグい場面がありますので要注意です。

[仕入れ担当]