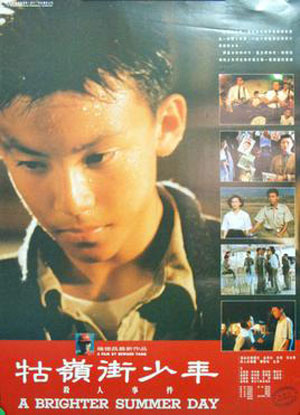

一度は観てみたいと思いながら、ずっと機会がなかったエドワード・ヤン(楊德昌)監督のこの作品。マーティン・スコセッシ監督が設立したThe Film Foundationが、そのThe World Cinema Projectの一環として4Kデジタルにリストアし、日本でも劇場公開されています。

一度は観てみたいと思いながら、ずっと機会がなかったエドワード・ヤン(楊德昌)監督のこの作品。マーティン・スコセッシ監督が設立したThe Film Foundationが、そのThe World Cinema Projectの一環として4Kデジタルにリストアし、日本でも劇場公開されています。

これほど名作の誉れが高いのに、なぜ観なかったのかといえば、問題は上映時間の長さ。最初は188分、続いて237分のバージョンが公開されたのですが、4時間弱と聞くとちょっと躊躇します。その後、2本組みのVHSが出たときも、何となく敬遠しているうちにビデオデッキの時代が終わり、権利関係が複雑だったようでDVD化されることもなく、そのまま今に至っています。

エドワード・ヤン監督といえば台湾ニューシネマの先鞭をつけた一人ですが、同時代の侯孝賢監督が一昨年も「黒衣の刺客」を公開するなど第一線で活躍しているのに対し、2000年の「ヤンヤン 夏の想い出」を最後に僅かな作品しか遺さないまま亡くなってしまいました。もう新作を発表することも、大きな賞を受けて注目されることもありませんので、スコセッシ監督の取り組みがなければ、本作も二度と日の目を見ることなく伝説の作品になってしまったかも知れません。

そう思っている方が多いのか、私が観た回は最前列の両端まで満席の上、エンドロールで靜かな拍手がわき起こるという、観客の思いが伝わってくるような上映でした。

自然光だけで撮られた映像が印象的な作品です。最初は暗いような気がしますが、目が慣れてくるとかえってリアルに感じるようになります。

そして多くの映画監督に影響を与えたといわれる撮り方。たとえばドアの隙間から誰もいない部屋を見せながら声だけ聞こえてくるとか、遠くから撮った階段を登場人物たちが駆けていく(誰だかわからない)とか、被写体との距離感が独特です。長回しを多用しますので、出演者の子役たちはさぞ大変だったろうと思います。

主人公の小四(シャオスー)を演じた張震(チャン・チェン)はこの後も俳優を続けており、つい最近も「黒衣の刺客」で命を狙われる実力者の役を演じていました。ちなみに、父親の公務員を演じた張國柱(チャン・ クォチュー)、兄の老二を演じた張翰(チャン・ハン)は、それぞれ実の父と兄だそうです。

物語は、1961年に台北で起きた、男子中学生が女子中学生を刺殺するという痛ましい事件を題材にしたもの。事件そのものは一瞬のことですから、そこに至る人間関係や社会との関わりが4時間近くにわたって描かれていくことになります。

表面的には「ウエスト・サイド物語」や「理由なき反抗」のような不良少年同士の抗争と淡い恋愛を軸にした青春ドラマですが、随所で台湾人としてのアイデンティティの問題が滲み出るのが特徴です。

そのポイントとなるのが、映画の舞台である1960年代初めと、映画が作られた1990年頃という2つの時代。

国共内戦に敗れて台湾に渡った国民党は、いわゆる台湾国民政府を樹立し、戦中までの日本に代わって台湾を統治し始めます。中国本土に中華人民共和国を打ち立てた共産党とは戦争状態が続いていましたので、共産勢力と対峙していた米国の支援を受けることになり、1960年にはアイゼンハワー大統領が台湾を訪問しています。映画の中で象徴的に英語の歌が登場しますが、それは支援と一緒に米国から流れ込んできた文化の一つです。

中国本土から渡ってきた外省人は主に国民党の兵士ですので、少し前まで日本軍と戦っていたわけですが、台湾に移った後は、それまで敵だった日本人が残していった日本家屋に住むことになります。何故それが受け入れられたかといえば、再び中国本土に戻るまでの仮住まいと考えていたから。そのあたりの事情は映画「湾生回家」のブログで触れた「台湾海峡一九四九」という書籍に詳しく記されていますが、1960年頃には、本土への復帰が叶わぬ夢になったことに多くの人が気付いています。つまり外省人が、台湾人として生きることを真剣に考えなくてはいけない局面を迎えていた時期なのです。

そして1990年。国民党総統に初めて本省人(戦前から台湾にいた人たち)の李登輝が選ばれ、民主化の萌芽がみられ始めた頃です。この時代の課題は、台湾人としてのアイデンティティ。映画の登場人物ハニーが、台南に行って台湾語がうまくなったという話をしますが、これは台湾南部では本省人がマジョリティであり、台湾人としてのアイデンティティが確立されていることが前提になっています。外省人である監督が、外省人を軸にした物語を紡ぎながら、敢えてそれを語らせることに意味があるのです。

映画の中で最も印象的なセリフ「僕は君の希望になる」「私を変える気? この社会と同じで何も変わらないのよ」は、大国の狭間で揺れる台湾のナショナル・アイデンティティそのものです。彼らをとりまく不公平な社会は、世界の中で台湾が置かれている難しい状況にそのまま繋がっています。

とはいえ、映画の本質にあるのは環境の変化に翻弄される家族の姿ですので、台湾の歴史や社会問題に詳しくない方でも十分に楽しめると思います。問題は長さだけです。

公式サイト

牯嶺街少年殺人事件

[仕入れ担当]