タイトルに使われている湾生というのは、台湾生まれの日本人、具体的には日本統治下の台湾で生まれ、終戦時に引き揚げてきた人たちのことです。

ちなみにこの○生というのは台湾でよく名前に使われるそうで、たとえば戦中に日本で生まれた人には東生(東京生まれ)という名前が多かったり、戦後に大陸からやってきた人々の子どもには台生(台湾生まれ)という名前が多かったりするそうです。

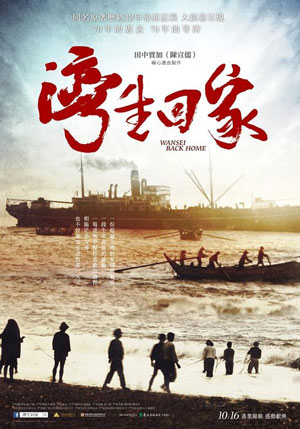

回家というのは家に帰ることですから、タイトルの意味は湾生たちの里帰り。台湾に生まれながら敗戦で日本に引き揚げ、その後、何十年も生まれ故郷である台湾を思い続けた人たちを記録した映画です。

終戦後に外地から引き揚げてきた日本人は大勢いますが、大陸からの引き揚げが命がけの悲惨な状況だったのに比べ、台湾からの引き揚げは、現地の人々との関係が良好だったこともあって比較的安全だったようです。映画の中でも、湾生の1人が生まれ故郷を訪ね、幼なじみの台湾人と涙ながらに再会を喜ぶシーンがあり、そのあたりの事情が伝わってきます。

なぜ今さら湾生が話題にのぼるのかといえば、戦後、長い間にわたって戒厳令が敷かれていた台湾では、ごく最近まで日本統治下のことを公に語ることがタブーであり、若い世代の人たちにとって未知の世界だったからです。台湾の若い世代の間では、日本の流行やポップカルチャー、日本語学習がブームになったりしています。日本に対する関心は高いものの、彼らの祖父母の日本語世代はあまり多くを語らず、当時のことが十分に伝えられてこなかったようです。

台湾には、原住民や南方の人々の文化、日本に割譲される前に大陸から渡ってきた漢民族の文化、統治していた日本からもたらされた文化、戦後に国民党が持ち込んだ文化が混在しています。そのすべてを偏りなく語れる時代がようやく訪れたという言い方もできるかも知れません。このような地味なドキュメンタリー映画が、人口2000万人あまりの台湾で16万人以上の観客を動員したのは、台湾の人たちが自らの歴史を自らの目で確かめたいと思っているからでしょう。

映画を企画したのはエグゼクティブプロデューサーとしてクレジットされているチェン・シュエンルー(陳宣儒/日本名:田中實加)。祖母が湾生だという彼女は、台湾人の父母と5歳まで日本で暮らしたそうです。40人あまりの湾生を訪ねて22人にインタビューし、その6人の物語を中心に映画化したという本作。監督を務めたのは彼女と同郷のホァン・ミンチェン(黄銘正)で、日本側プロデューサーの内藤諭氏が何度も映画に登場する手作り感いっぱいの作品です。

それぞれに故郷を思う気持ちがあり、台湾に残された女性の家族による日本でのお墓探しも感動的で、なかなか見応えのある映画でした。登場人物についてはニッポンドットコムのサイト(こちら)で個々に紹介されていますのでご覧になってみてください。

この映画の公開を記念して、封切り直後に台湾文化センターで「湾生の言葉を聴こう」というイベントが開催されました。ジャーナリストの野嶋剛氏がコーディネーターを務め、陳宣儒氏の講演の他、映画の登場人物である家倉多恵子さんと松本洽盛さんを交えた座談会が行われました。

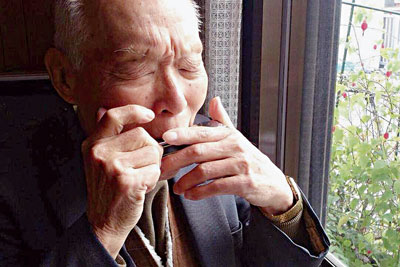

なかでも記憶に残ったのは、松本さんのお話。当時の花蓮港瑞穂で生まれ、上大和で育った方ですが、現地では漢民族も高砂族と呼ばれる原住民(この界隈はアミ族)も互いに助け合って暮らしていて、それぞれの言葉の違いなど気にしたこともなかったのに、引き揚げてきて日本の小学校に入ったら、関西弁のアクセントがおかしいとイジめられたそうです。

台湾で暮らしていた頃は日本に憧れていたという松本さん。しかし、食糧が豊富な台湾から物資の乏しい日本に帰ってきて、ひもじい生活と瑣末なことで排除する人々にうんざりして、今すぐ台湾に帰りたいと思ったそう。

そんな経験が影響したのか、年齢の割にと言っては失礼ですが、とてもグローバルな視点をお持ちの方でした。お嬢さん(映画に出てくる方だと思います)は現在、ベトナムで日本語を教えているそうです。

もちろん戦後混乱期の分断は湾生だけの問題ではありません。映画「再会の食卓」で描かれているように、大陸で国民党に参加し、台湾に渡ったまま帰国できなくなった人も大勢います。またその逆に、主に台東で国民党に徴兵または徴用され、大陸に連れて行かれた人の多くは今も台湾に戻れないままです。

そのあたりの事情は龍應台「台湾海峡一九四九」に詳しく記されていますが、このような分厚い書籍が台湾で広く読まれたというのも(大陸では発禁)、台湾人が自らの歴史を強く求めている証しでしょう。

公式サイト

湾生回家

[仕入れ担当]