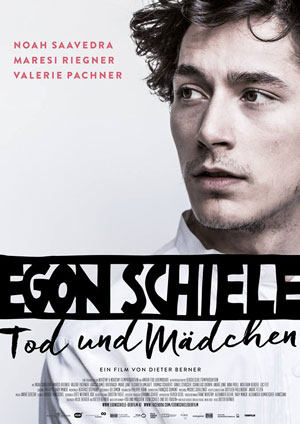

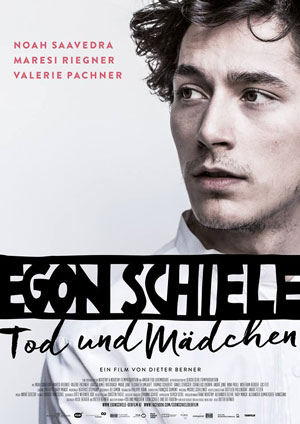

天才画家エゴン・シーレの半生を描いた作品です。脚本と監督はオーストリア人のディーター・ベルナー(Dieter Berner)。エゴン・シーレ役を務めたノア・サーベトラ(Noah Saavedra)の端正な顔立ちもあいまって、映画全体が耽美的な雰囲気に満ちています。

天才画家エゴン・シーレの半生を描いた作品です。脚本と監督はオーストリア人のディーター・ベルナー(Dieter Berner)。エゴン・シーレ役を務めたノア・サーベトラ(Noah Saavedra)の端正な顔立ちもあいまって、映画全体が耽美的な雰囲気に満ちています。

幕開けは第一次世界大戦末期の1918年。ウィーンの住宅の一室にエゴン・シーレの妹、ゲルティが駆けつけるシーンから始まります。この年に大流行したスペイン風邪で、エゴン・シーレは妻ともども病に倒れ、妹に助けを求めたのです。妻の名はエーディト(Edith)。以前、住居の向かいに住んでいたハルムス家の次女です。

その場面に織り込まれるように現れるのが証書を炎にくべる男の映像。これはエゴン・シーレの父親アドルフで、彼が12歳のときに梅毒で脳に異常をきたして没しています。狂った父親が有価証券を燃やしたせいでかなりの財産を失い、それが彼の考え方に影響を与えたことを示唆する映像です。

そこから映画は時代を遡り1910年のウィーン。エゴン・シーレは16歳のとき(1906年)史上最年少でウィーン美術アカデミーに入学し、その翌年にはウィーンにアトリエを構えましたが、19歳でアカデミーを退学して新芸術家集団(Neukunstgruppe)を結成し、画家としてデビューしています。

1910年というのはその翌年でエゴン・シーレは20歳。4つ歳下の妹ゲルトルート(Gertrude)通称ゲルティをモデルにした裸体画など売って暮らしていました。

妹との関係は複雑で、褐色の肌をもつヌードモデルのモア(Moa Mandu)をアトリエに泊めたエゴン・シーレをゲルティが非難したり、彼女を旅行に連れてきたことに嫉妬して仲間と関係を持ったゲルティをエゴン・シーレが非難したり、いずれにしても互いに強い感情で結びついています。

そして1911年。グスタフ・クリムトのアトリエを訪ねた際、モデルのヴァリ(Wally Neuzil)を紹介され、一緒に暮らし始めます。最初に住んだのが(上に記した旅行先も)母方の故郷であるチェコのクルムロフ(Český Krumlov)という街なのですが、本当に美しいところですね。エゴン・シーレの作品にも描かれているので(たとえばKrumauer Landschaft)ご存知の方も多いかと思います。

ヴァリとは相思相愛で彼女をモデルにした作品も評判が良かったようですが、最終的にエゴン・シーレはヴァリを捨て、1915年にハルムス家の姉妹、エーディトとアデーレ(Adéle Harms)を天秤にかけてエーディトを選びます。というのは、その前年に第一次世界大戦が勃発し、不穏な時代が始まっていましたので、画家として描き続けていくには、錠前師の父親を持ち、中産階級とはいえ収入も資産もあるハルムス家の方が好都合だったのです。

案の定、エーディトと結婚した直後に徴兵され、軍に入隊することになります。もちろん絵を描き続けるわけですが、使う画材はエーディトが揃えたもの。その後、1918年に第49回ウィーン分離派展に出品して一躍、有名になるまで、エーディトが支え続けたわけです。

そこに出品された代表作が、映画のタイトルでもある「死と乙女(Tod und Mädchen)」。乙女というのはヴァリのことで、従軍看護婦としてクロアチアに派遣され、そこで病死したことが作品名に反映されています。

ノア・サーベトラの美形が際立つ作品です。エゴン・シーレというのは、どう考えても許し難い男なのですが、彼の顔立ちで納得させられてしまうような気がします。

ちなみにエゴン・シーレが二股というか三股をかけていたエーディトの姉のアデーレは、クリムトが描いた「黄金のアデーレ」のアデーレ・ブロッホ=バウアーとは違います。あちらはユダヤ系の銀行家の娘です。

公式サイト

エゴン・シーレ 死と乙女(Egon Schiele: Tod und Mädchen)

[仕入れ担当]