昨日のブログでご紹介した映画「黒衣の刺客」には遣唐使船でやってきた日本人の鏡磨きの青年が登場しますが、遣唐使と言えば、留学生として中国を訪れ、真言密教のすべてを受け継いで帰国した弘法大師 空海が有名ですよね。今年は、空海が真言密教の道場として高野山を開創して1200年だそうで、ちょっと前のお話になりますが、初夏のころ、お参りに行ってきました。

大阪の南海鉄道なんば駅から特急に乗って極楽橋駅へ(写真左の朱塗りの橋が極楽橋)。そこから、急勾配の高野山ケーブル(写真右)に乗り継いで、標高900メートルの天空のまち、高野山に到達します。今回はじめて訪れたのですが、喧噪の大阪から2時間ちょっとで、こんな自然に囲まれた聖地があることにとても驚きました。

まずは高野山真言宗の総本山 金剛峯寺(こんごうぶじ)へ。

お天気に恵まれたこの日は、新緑と苔が青々として眩しいほどでした。

庭に樽状に積まれた薪があったのですが、これは、参拝者が東北復興への祈りを記した護摩木を、美術家の崔石鎬(チェ・ ソクホ)が積み上げて供養塔にしたアート作品だそう。

高野山のキャラクター「こうやくん」が迎える金剛峯寺の主殿。中に入って見学できます。

2000年の年輪が刻まれた高野杉が飾られていたり、ふすま絵が美しい広間があります。

一番の見所、主殿の奥にある蟠龍庭(ばんりゅうてい)は、国内最大の石庭といわれています。雲海を表す白川砂は京都、龍を表す花崗岩は四国と、弘法大師 空海のゆかりの地のものだそう。

他にも面白かったのは、お台所。写真右は七斗の大釜が三基で、一度に2,000人分が炊けるそうです。

金剛峯寺のあとは、蛇腹路を通って、壇上伽藍(だんじょうがらん)へ。

朱塗りのお堂が大迫力の根本大塔(こんぽんだいとう)。塔内の大日如来を中心とした立体曼荼羅は圧巻でした。

空海は、栄華を極めた唐の時代に留学生として2年弱を過ごした長安の都を、ここに再現したかったようです。

この金堂(こんどう)も外観からは想像できないくらい、堂内は色彩豊かです。最初に建立された建物で、当時は講堂と呼ばれていたそう。

こちらは空海の持仏堂だった御影堂(みえどう)。

高野山開創1200年を記念して172年ぶりに再建された中門は四天王像が守っています。下の写真は、胸にトンボをつけた増長天(前にしか飛ばないトンボで退却しない意志を象徴)と、セミをつけた広目天(どこまでも声が届くセミが広く見渡す役割を象徴)。翌日に最古の木造博物館「霊宝館」を訪れ、たくさんの仏像をみましたが、仏像の魅力にはまる人の気持ちが少しわかったような気がしました。

その日は宿坊で一泊。生麩や精進揚げなどの、美味しい精進料理に舌鼓をうち・・・。

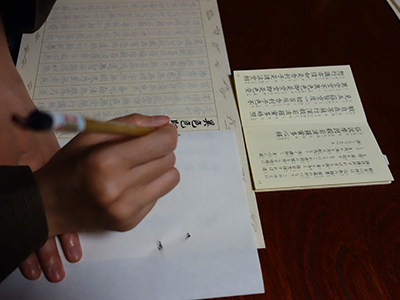

写経にもチャレンジ。般若心経を書き写すのですが、1時間程度で終わるかと思いきや、2時間半もかかってしまいました。。。

翌日は朝早くから、弘法大師 空海が入定された場所、奥之院へ。

一の橋を渡ると、奥之院に続く参道が始まります。

約2キロの参道は樹齢千年以上の杉の大木に囲まれ、戦国武将たちの供養塔など無数の墓石が並びます。

この日は曇りがちな空模様でしたが、かえって幻想的な雰囲気を醸し出していたように思います。

ところどころで、仲良し地蔵(左)や化粧地蔵(右)など、ほっこりするお地蔵さんにも出会えます。

そして、最後の御廟橋を渡ると、今も弘法大師が瞑想しているといわれている御廟です。ここでは毎日2回、生身供(しょうじんぐ)と呼ばれる食事を弘法大師に届ける儀式が行われます。

伊勢神宮(ブログはこちら)でも、毎日のお食事は大事な儀式だったことを思い出しました。

行きは特急「こうや」でしたが、帰りは予約必須の特別列車「天空」で。おやつに食べた麩まんじゅうは、もっちりした食感とほどよく炊かれた粒あんが絶品でした。

高野山駅から眺めた雲海。

これからは紅葉が美しい季節になりますね。私は、近いうちに熊野古道から歩いて再訪したいと思っているところです。

[仕入れ担当]