今年のアカデミー賞は名作ぞろいでしたが、作品賞/監督賞を受賞した話題作より先にこちらをご紹介。

今年のアカデミー賞は名作ぞろいでしたが、作品賞/監督賞を受賞した話題作より先にこちらをご紹介。

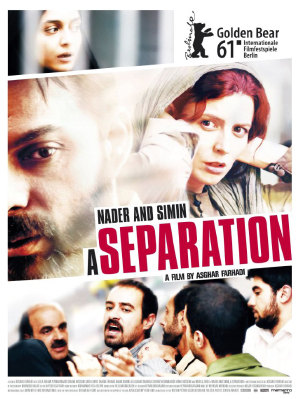

去年の「未来を生きる君たちへ」のときも記したように、ここ最近、外国語映画賞はハズレがありません。ベルリン映画祭の金熊賞にも輝いているこの「別離」も、派手さはありませんが、印象に残る作品です。

監督・脚本はイラン人のアスガル・ファルハーディー(Asghar Farhadi)。日本でも「彼女が消えた浜辺」が公開され、高く評価されている監督です。

イラン映画というと、宗教的・政治的な批判に溢れた映画をイメージしがちですが、この「別離」のテーマは、イラン政府の特殊性と、ほとんど関係ありません。舞台を東京に移しても成り立つような普遍性の高い主題だと思います。

テヘランで都会的な生活をしているナデルとシミンは、離婚協議中の夫婦。教師である妻のシミンが、娘のテルメーに外国で教育を受けさせたいと移住の手続きを進めていたところ、銀行員である夫のナデルが、アルツハイマーの父親を置いていけないと反対したことで離婚に発展してしまったようです。

映画の冒頭は、一人娘の親権をめぐって裁判所で協議しているシーンなのですが、身分証を次々とコピーしていく導入部分の映像を観た瞬間、これは良い映画だろうと予感させられるうまい仕掛けです。

実家に戻ったシミンの代わりに、シミンの姉の紹介で父親の世話をする家政婦を雇うことになります。小さな娘を連れて現れたラジエーという女性は、失業中の夫に内緒で家政婦の仕事を始めます。ところが、父親の世話に関するトラブルが発生し、それが思わぬ方向に連鎖して大きな諍いに拡っていきます。

結局、裁判所で争うことになるのですが、ラジエーもナデルも家族のために小さなウソをついています。そしてそのウソが軸になって対立を深めていき、大勢の人を巻き込み傷つけながら、真実に迫っていくという、一種のミステリー映画です。

この対立の本質にあるのは、もちろん宗教的な対立などではなく、社会階層の対立、要するに経済的な格差です。

ナデルとシミンのような知識階級の共稼ぎ夫婦と、ラジエーの家庭のような失業者の夫と収入源を持たない専業主婦の夫婦。アルツハイマーでありながら、何かというと新聞を読みたがる父親。外出するときには、息子のナデルがネクタイを結んであげます。

夫婦それぞれクルマを持つナデルとシミンに対して、幼い娘と一緒にバスを乗り継いで通って来るラジエー。軽いヒジャブで頭を覆うだけのシミンとは対照的に、常に黒いチャドルを被っているラジエーの信仰の篤さも、ある種の階層を示唆していると思われます。

家族を守るためにウソをついて周囲を傷つけ、大切にしたいものがあるゆえに心が揺らぎ、真実を語ってまた人々を傷つける。そんなジレンマと家族が抱える危うさを丁寧に描いていく映画です。

手持ちカメラの効果か、それぞれ問題を抱えた家族の元で暮らす娘たちの不安げな表情がリアルです。特にエンディングの長回しのシーンは素晴らしいの一言に尽きると思います。

公式サイト

別離(Nader and Simin, A Separation)facebook

[仕入れ担当]