4月に観た「親愛なる同志たちへ」に続いて今年2本目のロシア映画になります。第二次世界大戦終戦直後のレニングラードで再会した二人の女性の物語ですが、戦闘シーンを描かなくても戦争の悲惨さは十分に伝えられるという種類の作品です。

4月に観た「親愛なる同志たちへ」に続いて今年2本目のロシア映画になります。第二次世界大戦終戦直後のレニングラードで再会した二人の女性の物語ですが、戦闘シーンを描かなくても戦争の悲惨さは十分に伝えられるという種類の作品です。

主人公のイーヤは女性兵士として前線で戦っていましたが、頭部を負傷して前線から外れ、今はその後遺症を抱えたままレニングラードの病院で看護婦として働いています。原題のDylda(Дылда)はノッポという意味のロシア語とのこと(英題のbeanpoleも同様)だそうで、イーヤは他の女性たちより頭ひとつ分ほど長身です。

映画の始まりは耳鳴りのような音が響く中、イーヤが立ち尽くしている場面。病院の洗濯場なのでしょう。周囲の人から声をかけられますがイーヤはまったく反応しません。これが彼女の後遺症で、意識が遠のき、身体が硬直したような状態になるようです。

意識が戻った彼女は、ニコライ・イワノヴィッチ院長が呼んでいると同僚から言われ、院長のところに行きます。彼の用件は、入院患者が死んで食事に余りが出るので、息子のために持ち帰って良いということ。なぜイーヤを特別扱いするのかというと、戦争で自分の息子を失った院長が、一人で男の子を育てているイーヤに同情しているということもあるのですが、他にも理由があることが後々わかります。

イーヤは息子のパーシュカを大切に育てています。しかしある晩、パーシュカとふざけている最中に後遺症の発作が起こり、パーシュカの上に覆い被さったまま意識が遠のき、彼を圧死させてしまいます。

その少し後、前線で戦友だったマーシャが帰還してきます。そこで観客は、パーシュカがイーヤの子どもではなかったことを知ります。パーシュカはマーシャが戦死した兵士との間にもうけた子どもで、危険な戦地から息子を逃そうと、レニングラードに戻るイーヤに託したのです。

そのパーシュカも死んでしまいました。その割に取り乱す様子を見せないマーシャですが、前線で多くの屍をみてきた兵士の死生観というのはそんなものなのかも知れません。

マーシャは新たに子どもを得ようとしているようで、イーヤと出かけた晩、路上で声をかけてきた二人組の男の誘いに乗り、片方をイーヤに押しつけて一人と関係を持ちます。その相手がサーシャで、マーシャは一時的な関係のつもりだったようですが、たまたま再会してマーシャに言い寄るようになります。

彼は共産党の有力者の息子で、マーシャに会いに来るときは食糧など生活物資を持ってきてくれます。その恵まれた環境が、子どもの父親として好都合だと思ったのか、単に便利だと思っただけなのか、マーシャも彼を受け入れ始めます。

イーヤの紹介を受けて病院で働き始めたマーシャでしたが、何の予兆もなく鼻血を出し、倒れてしまいます。院長の診察では、戦地での過労と栄養不足がたたっているとのこと。それと同時に子どもを産めない身体であることを告げられるのですが、実はマーシャ自身もそれを知っていて、それでも子どもを産むことに執着してしまうという、ある種のPTSDなのです。ただ、その原因になったと思われる、生き延びるために彼女が選択せざるを得なかった事柄については終盤まで明かされませんので、ここでは彼女も闇を抱えているということを匂わせるだけになります。

あるとき、立ちくらんだマーシャが病室のベッドの脇で休んでいると、薄暗い病室にイーヤが入ってきます。実は彼女、院長の命を受け、彼らが“手助け”と呼ぶ極秘の仕事をしていたのです。

院長とイーヤの秘密を知ったマーシャは二人を脅し、自分の代わりに子どもを産むように強制します。もちろん二人とも嫌がりますが、結局は応じることになります。その理由はそれぞれ異なり、院長は“手助け”が明かされることを恐れてですが、イーヤはパーシュカを死なせた責任とマーシャへの愛情を感じていたから。子どもを産んで、マーシャと二人で育てていきたいと思ったのです。

イーヤがマーシャを思う気持ちと、ボンボンのサーシャを手なずけて生き延びようとするマーシャの気持ちのズレが二人の関係を難しくします。そこにまったく違った立場の院長ニコライが巻き込まれ、彼の人生を複雑にしていきます。

物語としてはこのような流れなのですが、重要なのは特権階級であるサーシャの一家を除くすべての人が戦争で傷ついていること。イーヤもマーシャも後遺症を抱えていますし、もちろん入院中の傷痍兵たちも五体満足ではありません。ニコライはじめ多くの人が家族をなくし、家族の今後のために“手助け”を求める負傷兵も多々いるのです。

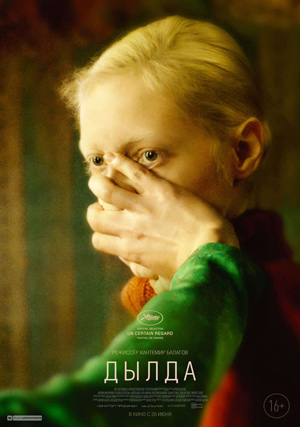

本作でカンヌのある視点部門で最優秀監督賞を受賞したカンテミール・バラーゴフ(Kantemir Balagov)監督。ロシアの陰鬱な世界を、イーヤとマーシャの赤と緑を際立たせて描いていきます。特にマーシャが緑のワンピースを着て回転するシーン、サーシャの家でくすんだ緑色の服を着た彼の母親と対峙する場面は印象に残りました。脚本を書くにあたって、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ(Svetlana Alexievich)のインタビュー集「戦争は女の顔をしていない」を参照したそうです。

プロデューサーは「裁かれるは善人のみ」「ラブレス」のアレクサンドル・ロドニャンスキー(Alexander Rodnyansky)。終盤のキーとなるシーンを撮るために、600メートルのセットを用意して博物館から借りだしたアンティ−クの路面電車を走らせたり、アパートの壁紙を何層も重ねて当時の部屋を再現するなど、長編3作目の監督にしては凝った作りになっているのは彼の力なのかも知れません。

不思議なのは、こういう映画を創れるのに何故いまだにああいう国なんだろうかということ。表面的には見えにくくても、戦争の傷跡は確実に残り、多くの人々を苦しめ続けます。ロシア人に限らず、多くの人に観て貰いたい作品です。

[仕入れ担当]