ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争中に起きたボシュニャク人(ムスリム人)に対するセルビア人によるジェノサイド、スレブレニツァの虐殺をテーマにした劇映画です。こう紹介した時点で物語の結末がわかってしまいますが、たかだか四半世紀前に、このような前近代的な事件が起こったことを広く知らしめるという点で意義ある作品だと思います。特に日本のようにTVで海外ニュースをほとんど報じない国では尚更でしょう。

ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争中に起きたボシュニャク人(ムスリム人)に対するセルビア人によるジェノサイド、スレブレニツァの虐殺をテーマにした劇映画です。こう紹介した時点で物語の結末がわかってしまいますが、たかだか四半世紀前に、このような前近代的な事件が起こったことを広く知らしめるという点で意義ある作品だと思います。特に日本のようにTVで海外ニュースをほとんど報じない国では尚更でしょう。

劇映画ですので、史実を下敷きにしたドラマが展開するわけですが、本作は一人の女性が夫と息子たちを守ろうと奮闘する物語です。主役アイダの強さと脆さをヤスナ・ジュリチッチ(Jasna Djuricic)が巧みに表現し、紛争地域で暮らす人々の心のありようをリアルに伝えていきます。今年のアカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされただけのことはあると思います(受賞作は「アナザーラウンド」)。

8年前に観た「最愛の大地」は紛争前に恋人同士だったセルビア人の警官とボシュニャク人の絵描きが敵味方に分かれる物語、同じ年に観た「ある愛へと続く旅」は紛争中に行われた民族浄化が後になってある夫婦の関係に陰を落とすという物語でしたが、本作は紛争の渦中の短い期間を背景に作られた物語です。

時代は1995年7月。映画の始まりは、国連平和維持軍のポトチャリ基地で通訳として働くアイダが、オランダ軍の指揮官トム・カレマンス大佐、補佐役のロブ・フランケン少佐と、スレブレニツァの村長の会談に同席している場面。スルプスカ共和国軍(領内のセルビア人勢力)に包囲されているので軍を動かして救出して欲しいと訴える村長と、スレブレニツァに攻め込んだら空爆すると通告したので危険はないと言い張るカレマンス大佐の溝は埋まりません。

そうこうしているうちにスルプスカ共和国軍は国連との協定を破って侵攻を始め、真っ先に村長は処刑され、村人たちが基地に避難してきます。もちろん25,000人もの村人を収容できる施設ではありませんので、大多数の村人はゲートの外です。アイダの夫と息子も基地内に入ることはできません。

そんな中、スルプスカ共和国軍の司令官であるラトコ・ムラディッチ将軍は住民代表との交渉を求めてきます。既に村長はいませんので志願者を募りますが、なかなか手が上がりません。一計を案じたアイダは“自分の夫は高校の校長でインテリなので交渉役として適任だ”と主張し、家族を基地内に連れ込むことに成功します。

ムラディッチの交渉というのは、話し合ったという既成事実を作ることが目的ですので、実体としては一方的な命令です。要は、村人も国連もスレブレニツァから出て行けということ。クラダニ行きの移送車両を用意するので村人はそれに乗り、平和維持軍も自主的に撤収しろというわけです。

地図をみるとわかりますが、スレブレニツァはボスニア・ヘルツェゴビナの東端にあり、隣国セルビア共和国に向かって半島のように突き出した部分でセルビア人が比較的多い地域。クラダニはそこから西に80Kmほど入った町で、ボシュニャク人が多数派を占めています。カラジッチの言い分は、村人たちをボシュニャク人の居住地に帰すだけなので国連は口を出すなということです。

そうして移送が始まるのですが、運び出された病人が先方の病院に収容されていないことを医師から知らされたアイダは、この移送計画が茶番だと気付きます。バスに乗ったら最後、生きて目的地にたどり着けないのです。

アイダは国連スタッフとしてオランダ軍の車両に同乗できますが、夫と息子はスルプスカ共和国軍のバスに乗るしかありませんので、彼女は家族の安全確保のために、国連IDの偽造を画策したり、国連の車両に紛れ込ませようとしたり奔走します。しかし軍も不正行為を認めるわけにはいきません。結果的に夫と息子たちはバスに乗ることになり、成人男性を中心に8,373人のボシュニャク人が虐殺されるジェノサイドに巻き込まれることになります。

この映画では血が流れるような凄惨な場面を見せることはありません。例えばこの歴史的なジェノサイドについては、子どもたちが遊んでいる砂利道にトラックが停まり、その傍らにある体育館にボシュニャク人たちが押し込まれるシーンで説明します。生々しい映像を見せるより、日常生活のすぐそばにある虐殺を描く方が人間の怖さがより際立つということなのでしょう。

ムラディッチ率いるセルビア人勢力の横暴さに対し、逃げ惑うばかりのボシュニャク人の弱さと、それを保護できないカレマンス率いる国連平和維持軍の無能さに焦点を絞った映画ですが、実際はそれほど単純な話ではありません。この少し前、ナセル・オリッチ率いるイスラム系武装勢力(ARBiH)が当地で多数のセルビア人を虐殺したという背景があり、だからこそ村長は即時処刑されているわけです。そのオリッチもセルビア人勢力に対するレジスタンスとして頭角を現した人ですから、それ以前に抑圧があったわけで、映画で描かれている史実は報復合戦が続く中での一つの局面に過ぎないのです。

またカレマンスも指揮官として自国軍から犠牲を出さないことが肝心ですので、少数の部隊で無謀な戦闘をするわけにはいきません。実際、スルプスカ共和国軍に武器を奪われたりしていたようですので、映画で描かれていたようにオランダ軍の士気が低かったのかも知れませんが、アフガニスタンで見るように、どこの国の軍隊も正義感だけで命を賭して闘うことは困難です。やはり自分の命は自分で守るしかないということなのでしょう。

映画のエンディングはデイトン合意後と思われる場面で、アイダが元々暮らしていた住居に帰り、教職に復職します。域内でボシュニャク人とセルビア人が共生する、ユーゴスラビア時代の暮らしに戻るわけですが、このような過酷な経験の後に、わだかまりなく相手方と接することができるものなのでしょうか。

主演のヤスナ・ジュリチッチは、セルビア人なのにボシュニャク人の役を演じたこと、ボシュニャク人の側から描かれた映画に出たことで非難されたといいます。もう25年も経っているのですが・・・。ちなみに、ムラディッチを演じたボリス・イサコビッチ(Boris Isakovic)は実生活で彼女の夫であるセルビア人、監督のヤスミラ・ジュバニッチ(Jasmila Zbanic)はボシュニャク人です。

公式サイト

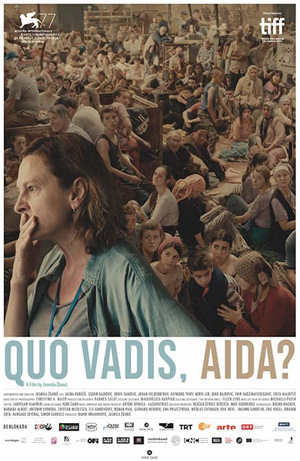

アイダよ、何処へ?

[仕入れ担当]