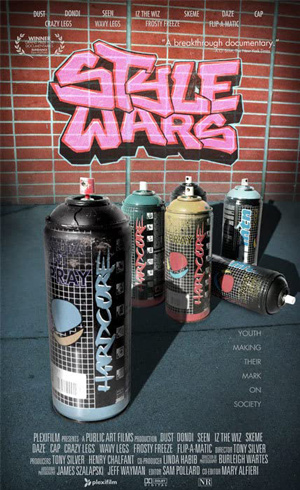

ヒップホップの3要素は、ラップ(言語表現)、ブレイクダンス(身体表現)、グラフィティ(視覚表現)ですが、本作はグラフィティの黎明期を記録したドキュメンタリー映画です。

ヒップホップの3要素は、ラップ(言語表現)、ブレイクダンス(身体表現)、グラフィティ(視覚表現)ですが、本作はグラフィティの黎明期を記録したドキュメンタリー映画です。

1983年に製作されたこの映画、これまで日本では劇場未公開の伝説的作品でした。監督のトニー・シルバー(Tony Silver)は2008年に72歳で亡くなっていますが、プロデューサーで写真家のヘンリー・シャルファント(Henry Chalfant)が2015年にクラウドファンディングを行い、HDリマスター版を完成させたことで40年遅れで日の目をみることになりました。このときはブラッド・ピットやジェームズ・フランコも寄付したそうです。

ここでいうグラフィティとは、壁などにスプレー塗料で描くスプレーアートのこと。当時も現在も大半は落書きとして扱われるものですが、ここ数年は、バンクシーやミスター・ブレインウォッシュが評価され、欧州でも写真のペースティングで知られる「顔たち、ところどころ」のJRが注目を集めたことで、次第に受け入れられ始めているともいえます。

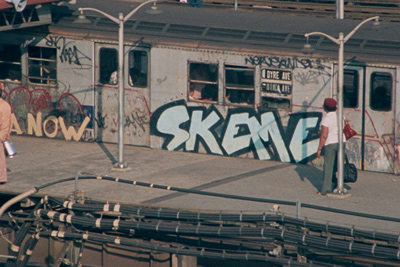

映画の舞台は貧困と犯罪が蔓延していた1982年のブロンクス地区。行き場のない閉塞感を抱えた街の少年たちは、NY中を行き交う地下鉄に自らのタグ(署名のようなロゴ)を記すことで、自身の存在を知らしめることに喜びを見出していました。

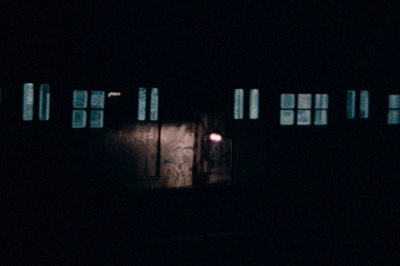

夜中に地下鉄のヤード(操車場)に忍び込み、独自の3D(bubble letter)を取り入れたサブウェイアートを描いていた少年たちは、自分たちをライターと称し、グラフィティを描くことをボム(爆撃)と呼んでいたそうです。

映画の始まりは、闇の中から地下鉄が現れるシーン。ところどころで街灯に照らされ、色とりどりのスプレーアートで埋め尽くされた車体が映ります。外壁全体を覆うことをホールカー(Wholecar)というそうですが、これぞニューヨークといった映像です。

当然、市や地下鉄(MTA)の職員からは妨害されます。またサードレール(第三軌条)方式の地下鉄ですから、線路の間に給電用のレールがあり、高圧電流が流れているので感電の危険があります。さらに、ライター同士のせめぎ合い、誰がいちばん目立つかといった競争もあります。

この映画では、当時の有名ライターだったSeen、IztheWiz、Dez、kase2たちの活動を追いながら、彼らと抗争を起こしていたCapやPJたちの言い分を聞き、彼らを規制する側である市長のエド・コッチ(Edward Koch)やMTA会長のリチャード・ラヴィッチ(Richard Ravitch)の対策を掘り起こしていきます。

ライターたちが149丁目駅のベンチを集会場のように使って車両の割り当てなどを話し合っていたこと、kase2は10歳のときの地下鉄の事故で右腕を切断しているにもかかわらずスプレーアートを描き続け、King of Styleと呼ばれたことなど興味深い話が盛りだくさんですが、個人的に面白かったのは、ライターのSkemeとその母親のインタビュー。

おそらく低所得者用の共同住宅でしょう。狭いキッチンのテーブルに着いた母親と、その背後でシンクに寄りかかったSkemeから話を聞いていくのですが、そのたたずまいだけで彼らの生活環境が見えてきます。そしてSkemeがグラフィティの目的として、キャンバスに描きたいのではない、ただ地下鉄をボムしたいだけだ、と主張すると、呆れかえった母親が、あなたがやっているのは惨めなサブカルチャー、とあっさり切り捨てます。

夜中にヤードに忍び込んでグラフィティを描いている少年というと、家庭崩壊していそうなイメージですが、意見は違いながらもそれなりに仲良く暮らしているところに好感が持てます。その後、Skemeがどうなったかというと、母親に強制されて軍隊に入ったそう。やはりしっかりしたお母さんだったのですね。

公式サイト

Style Wars(英語版)

[仕入れ担当]