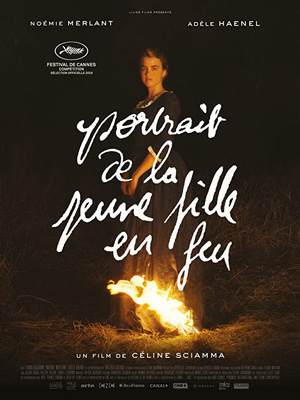

年末公開の洋画ではいちばんの注目作でしょう。セリーヌ・シアマ(Céline Sciamma)監督の最新作は、18世紀のブルターニュを舞台にした女性同士の愛の物語。去年のカンヌ映画祭で脚本賞とクィアパルム賞を受賞していますが、どちらかというとリュミエール賞とセザール賞に輝いた撮影監督クレア・マトン(Claire Mathon)の美しい映像が印象的な作品です。

年末公開の洋画ではいちばんの注目作でしょう。セリーヌ・シアマ(Céline Sciamma)監督の最新作は、18世紀のブルターニュを舞台にした女性同士の愛の物語。去年のカンヌ映画祭で脚本賞とクィアパルム賞を受賞していますが、どちらかというとリュミエール賞とセザール賞に輝いた撮影監督クレア・マトン(Claire Mathon)の美しい映像が印象的な作品です。

極限まで無駄を削ぎ落とした思われるミニマルな作品で、ほとんどの場面がブルターニュ(Saint-Pierre-Quiberon)の海岸と、セーヌ=エ=マルヌ県ラ・シャペル=ゴチエ(La Chapelle-Gauthier)の古い屋敷でロケしたという室内で完結します。劇中で使われる音楽もたった2曲。役名のある登場人物も、古い邸宅で暮らす母娘とメイド、そこに滞在することになる女性画家の4人しか出てきません。

幕開けは絵画教室での会話。教師であるマリアンヌが写生中の生徒たちの後ろに絵画が立てかけられていることに気付きます。宵闇に立つ炎を帯びた女性を描いた作品で、それは彼女の秘められた思い出の一場面なのです。

場面は変わって、寒空の下、荒れる海を渡っていく手漕ぎ船。中央に乗り込んでいる女性がマリアンヌで、キャンバスの包みが海に落ちると躊躇なく飛び込んで取り戻すことから、画材が彼女にとっていかに重要かが伝わってきます。

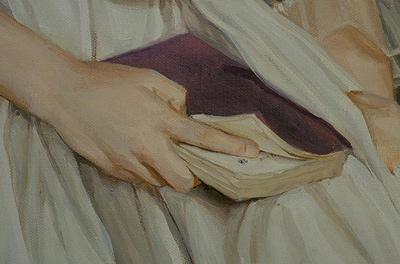

マリアンヌが向かうブルターニュの古い邸宅に暮らしているのはイタリアの伯爵夫人で、その娘にミラノから縁談があり、当家に送る肖像画を描いて欲しいという注文です。ただし、娘のエロイーズは縁談に乗り気ではなく、描かれることを拒んでいるため、画家としてではなく、散歩の相手として接して欲しいとのこと。顔を描けずに去った前任者の未完の作品を見せられます。

なぜ散歩の相手が必要かというと、少し前にエロイーズの姉に縁談があり、それを嫌った姉が散歩中に崖から身を投げてしまったから。その結果、修道院で暮らしていた妹が代わりに縁談を承けることになり、この屋敷に移ってきたので、マリアンヌの監視つきでなければ散歩に出られないのです。

マリアンヌは散歩の際、エロイーズを観察して記憶にとどめます。それを元に肖像を描くわけですが、さりげなく見ようと思いつつも凝視してしまいます。エロイーズも自分に向けられた熱い視線を意識し始め、彼女もマリアンヌを観察するようになります。そうして2人の視線と思いが交差し、関係が変化していくというのが大枠の粗筋です。

この2人と伯爵夫人の他に物語に絡んでくるのがメイドのソフィで、伯爵夫人の留守中に3人は親交を深めることになります。かたや伯爵家の令嬢、かたやパリから来た画家ですから、空き時間に花瓶のアルストロメリアを刺繍をしているような田舎娘のソフィにしてみれば身分を超えた交流です。

3人はカードゲームに興じ、マリアンヌが持ちこんだギリシャ神話の一節をエロイーズが読みあげて感想を語り合います。その一節というのが、オルフェウス伝説で、議論の的は“もう少しで妻を救い出せるというのに、なぜオルフェは禁を破って振り返ったのか”ということ。

エロイーズはすべてを失うと知って振り返るのは身勝手だと断罪しますが、ソフィは愛するが故の行いだと言い、それに対してマリアンヌは、オルフェは詩人なので妻を記憶に刻むことを選んだのだと自説を述べます。そしてエロイーズは、もしかすると妻が“振り返って”と囁いたのかも知れないと受け止めるのですが、この考え方の相違はこの映画の重要な伏線の一つになってきます。

そしてもう一つの重要な伏線は、劇中でたった2曲しか使われない音楽。その1曲は村の女性が薪を囲んで歌うFugere Non Possum。伝承民謡のようですが、セリーヌ・シアマ監督がニーチェの詩にインスパイアされてラテン語で書き起こしたオリジナル曲だそうです。しばらくFugere Non Possum(≒ I can not flee)という歌詞のチャントが続きますが、画面が切り替わると一瞬静まりかえり、締めのnos resurgemus(≒ we fly)という一節が響き渡ります。

もう1曲はヴィヴァルディの協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」で、マリアンヌが好きな曲だと言って屋敷の居間のクラヴィコードでつま弾く曲です。これがクライマックスで再び登場し、まなざしを感じながら決して振り返らないことで二人の関係を昇華させ、すべての伏線をきれいに回収してみせます。この長回しこそ監督自身が最も撮りたかった場面だと語っている部分であり、本作が高く評価されている理由でしょう。

まなざしはこの映画を観る際の重要なキーワードで、画家がモデルを見つめる視線、オルフェが振り返って妻を見る視線という物語の要素だけでなく、監督の視線にもいわゆるフィメール・ゲイズ(Female gaze)をいたるところで感じます。

画家のマリアンヌを演じたのはノエミ・メルラン(Noémie Merlant)。本来は左利きだそうですが、描き手の役割を担ったエレーヌ・デルメア(Hélène Delmaire)が右利きであることから、右手で絵筆を持つ訓練をして撮影に臨んだそうで、そのおかげか、リュミエール賞で主演女優賞を獲得しています。

エロイーズを演じたのはアデル・エネル(Adèle Haenel)で、本作を撮る直前まで監督のパートナーであり、監督は彼女を想定してこの役を書いたそうです。「ビート・パー・ミニット」でAct Upのファシリテーターを演じていた彼女ですが、実生活でもMeTooムーブメントの旗印であり、今年のセザール賞でロマン・ポランスキーが最優秀監督賞に選ばれたことに抗議して会場から出て行った際は、セリーヌ・シアマ監督やノエミ・メルランも後に続いていました。

個人的には、主役2人の醸し出す雰囲気とソフィに関するエピソードにやや違和感があり、あまり入り込めませんでしたが、評判に違わず完成度の高い映画だと思います。機会があればご覧になってみてください。

公式サイト

燃ゆる女の肖像(Portrait of a lady on fire)

[仕入れ担当]