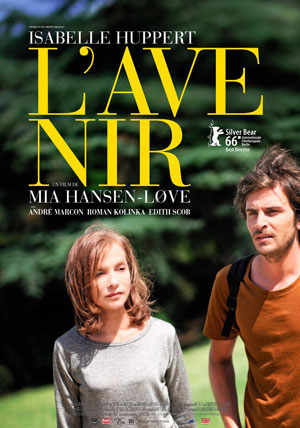

今年のベルリン国際映画祭で銀熊賞(監督賞)に輝いた作品が、現在、渋谷 Bunkamura のル・シネマで公開中です。

今年のベルリン国際映画祭で銀熊賞(監督賞)に輝いた作品が、現在、渋谷 Bunkamura のル・シネマで公開中です。

主演は「愛、アムール」「アスファルト」のイザベル・ユペール(Isabelle Huppert)。フランス映画によくある、その女優に演じさせることを目的に作られたというタイプの映画で、まさにイザベル・ユペールのための映画だと思います。

監督を務めたミア・ハンセン=ラヴ(Mia Hansen-Løve)は「あの夏の子供たち」「EDEN エデン」などを撮った女性監督。オリヴィエ・アサイヤスの作品でデビューした元女優で、その後、彼と結婚しています。エリック・ロメールの後継者と称されているそうですが、本作を観た限り、それらしい印象は受けませんでした。ただ、イザベル・ユペールの佇まいやペダンティックな会話、あまりストーリー性を求めない作りなど、とてもフランス映画らしい作品だと思います。

イザベル・ユペール演じる主人公のナタリーは高校の哲学教師。結婚25年を迎える夫ハインツも同じく哲学教師で、息子と娘は既に独立しています。

オープニングは、家族でサン・マロ沖のグラン・ベ島(Le Grand Bé)に出掛け、シャトーブリアンの墓まで散歩するシーン。この偉大なフランス人作家は、波の音、風の音を聞くためだけにここを墓所に選んだという逸話が語られ、成熟した人間が何を求めるべきかという本作の命題にさらっと触れます。

ナタリーもハインツも自立した人間ですので、ある意味、悠々自適の生活なのですが、厄介なのは若いころにモデルだったという老母。頻繁に電話をかけてきてはナタリーを呼びつけ、身の回りの些事に対する文句を並べる上に、無闇やたら買物をして娘を呆れさせます。

また、サルコジ政権の福祉切り捨てに反対し、学校を封鎖する生徒たちも厄介です。ナタリー自身も五月革命の時代には思想を行動で示すことを是としていましたので、彼らを全否定できる立場ではありません。とはいえ、学生の学ぶ権利や、教師の教える権利も譲れない部分です。

そんな感じで、年齢相応(おそらく50台後半という設定)の悩みを抱えつつも、それなりに安定した暮らしをしていたのですが、ある日、夫が離婚を切り出します。好きな女性ができたので別れたいというわけです。ここでナタリーがつぶやく“ずっと一緒だと思ってた”というセリフが切なくていい感じです。

仕事の面でも、出版社から、彼女の著作が時代にそぐわないと言い渡され、母は母で、病に倒れて施設に入ってしまい、さまざまな問題が一気に噴出してきます。気がついてみたら、身近な人間がすべて離れていってしまい、一人だけの生活になってしまっています。

その昔、ナタリーのお気に入りの生徒だったファビアンは、彼女の影響を受け、彼女の勧めで教職についた若者。その彼が教師を辞め、著作に打ち込みたいと集団生活をしているヴェルコール山脈(Massif du Vercors)に、バケーションのあてのないナタリーが訪ねていきます。彼女が知る頃とは異なり、書棚にユナボマーの著作まで並ぶアナーキストになっているファビアン。サルコジ政権下で暮らしながら、何も行動を起こさないナタリーに否定的な言葉をぶつけます。

ファビアンに幻滅し、コミューンで暮らす若者たちに違和感を感じて、一人でパリに帰るナタリー。いまや、母の飼い猫だったパンドラだけが仲間です。そんな生活の変化と、彼女の受け止め方を静かに描いていく映画です。

ちょっとネタばれになりますが、子どもたち家族にクリスマスの食事を振る舞おうと買い物から帰宅すると、出て行ったハインツが部屋にいる場面があります。

新しいパートナーがスペインに帰っているからと、ちょっと寂しそうなのですが、決して夕食に誘おうとしないナタリー。彼女のあっさりした対応にはとても共感できました。あなたも孤独に慣れなさい、というわけですね。欲望や期待がなくても生きていけるという達観を感じます。

その夫ハインツを演じているのはアンドレ・マルコン(André Marcon)。厄介な老母を演じているのが「ホーリー・モーターズ」のエディット・スコブ(Edith Scob)。そして昔の教え子ファビアンを演じているのがロマン・コリンカ(Roman Kolinka)。マリー・トランティニャンと、ミュージシャンのリシャール・コリンカを両親に持つ若手俳優です。

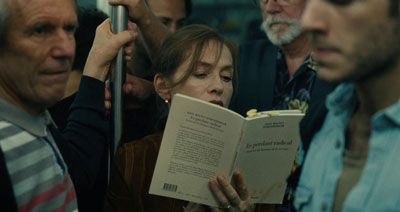

主人公が哲学教師ですから小難しい術語や引用が頻出しますが(写真はエンツェンスベルガーの著書)、その類のことに疎くても十分に楽しめる映画です。どっぷりフランス映画の世界に浸り、イザベル・ユペールの醸し出す風情を堪能したいという方にお勧めです。

公式サイト

未来よ こんにちは(Things to come)

[仕入れ担当]