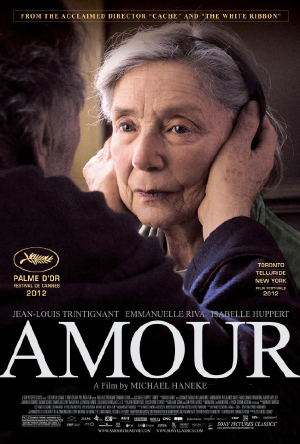

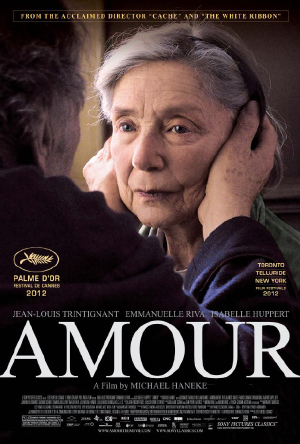

ミヒャエル・ハネケ(Michael Haneke)監督が「白いリボン」に続いて2作連続のパルムドールに輝いて話題になった作品です。フランス語の映画ながら、米国アカデミー賞でも、受賞した外国語映画賞の他、作品賞や監督賞など多くの部門にノミネートされて注目を集めていました。

ミヒャエル・ハネケ(Michael Haneke)監督が「白いリボン」に続いて2作連続のパルムドールに輝いて話題になった作品です。フランス語の映画ながら、米国アカデミー賞でも、受賞した外国語映画賞の他、作品賞や監督賞など多くの部門にノミネートされて注目を集めていました。

この監督らしい几帳面な映像で老老介護を描いていきますので、決して明るい作品ではありませんが、だからといってネガティブな感覚に満ちたものではありません。どちらかというと、観賞中より、観た後にジワジワと効いてくるタイプの映画です。

パリの瀟洒なアパルトマンで静かに暮らすジョルジュとアンヌの老夫婦。ピアノ教師だったアンヌは80歳を過ぎた今も凛とした雰囲気を失わない女性です。スターとなった教え子のコンサートから帰った翌朝、食事中に意識を失い、ジョルジュに説得されて嫌々ながら病院で検査を受けることに。

ところが簡単だといわれた手術が失敗に終わり、右半身が不自由になってしまいます。病院にいるのは嫌だというアンヌの強い希望で、ジョルジュは自宅に連れ帰って介護することを決心。最初は、電動車いすで動き回れる程度でしたが、次第に悪化して認知症の症状も出始めます。それとともに自尊心を失っていくアンヌ。彼女にどこまでも寄り添うジョルジュ。

まるでドキュメンタリーを観ているようなリアリズムに溢れた映画です。ミヒャエル・ハネケ監督ですから、普通は見て見ぬふりをしてしまうような老いの現実も、きちんと描写していきます。固定カメラの長回しで切り取った無音の世界は、その場の重々しい空気までリアルに伝えてくるようです。

これが駆け出しの監督なら、老後の貧困や、地域コミュニティの崩壊、過疎の問題などを織り込んで社会派を気取ってしまいそうなところですが、さすがミヒャエル・ハネケ、徹底的に夾雑物を排除し、純粋に2人のプライベートな関係性だけを描いていきます。この老夫婦の、娘にも教え子にも干渉させないという姿勢を描き切っているからこそ、介護の映画ではなく、愛(Amour)の映画なのでしょう。

配役も、選ばれた役者の演技力も抜群です。ジョルジュ役には当初からジャン=ルイ・トランティニャン(Jean-Louis Trintignant)を想定していたそうですが、アンヌ役を熱演してアカデミー賞にノミネートされたエマニュエル・リバ(Emmanuelle Riva)はもちろん、その娘のエヴァを演じたイザベル・ユペール(Isabelle Huppert)も素晴らしかったと思います。

特にジャン=ルイ・トランティニャンの慈愛に満ちた表情には心に強く訴えるものがあり、それがこの作品を紛いもないラブストーリーに仕立て上げているのだと思います。

ちなみに教え子のピアニスト、アレクサンドルを演じたアレクサンドル・タロー(Alexandre Tharaud)は来日公演もしている本物のピアニストです。

自立した女性の老いを描いていくという面で、去年公開されたメキシコ映画「グッド・ハーブ」と似ています。いずれにしても重いテーマですが、とても深いものを感じる良い映画だと思いました。

[仕入れ担当]