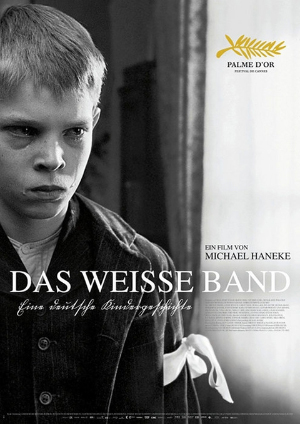

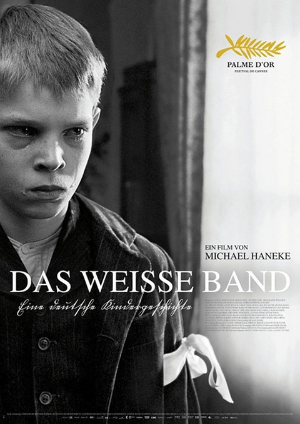

昨年のカンヌ映画祭(Festival de Cannes)でパルム・ドールを獲った作品です。監督は「ファニーゲーム(Funny Games)」や「ピアニスト(La Pianiste)」のミヒャエル・ハネケ(Michael Haneke)。

昨年のカンヌ映画祭(Festival de Cannes)でパルム・ドールを獲った作品です。監督は「ファニーゲーム(Funny Games)」や「ピアニスト(La Pianiste)」のミヒャエル・ハネケ(Michael Haneke)。

個人的には、この監督が作る、心をえぐるような映画は苦手なのですが、パルム・ドールはともかく、ゴールデングローブ賞の外国語映画賞まで獲っているので、やっぱり映画館で観ておくべきかな?と銀座まで出掛けてきました。

舞台は第一次大戦前のドイツの片田舎。冒頭、馬で帰宅したしたドクターが、敷地の柵に張られた針金に引っかかって落馬し、大怪我を負うシーンで幕開け。続いて、小作人の妻が納屋の床を踏み抜いて転落死。さらに男爵家の子息が行方不明になり、といった具合に静かな村に不可解な事件が続きます。

アウグスト・ザンダー(August Sander)の写真を思わせる全編モノクロの端正な映像。BGMもなく、固定カメラの長回しで淡々と映画が進んでいきます。最後にわかりやすいオチが用意されているわけでもありません。それで退屈するかといえば、そんなことはなく、じわじわと引き込まれていってしまいます。不思議な映画です。

白いリボンというのは、牧師が自分の子供たちの腕に、規則を破った戒めとして巻く純真さの象徴。子どもにしてみれば、純真であることを強要された証し。原題では「白いリボン」の後に「ドイツの子どもの歴史」という副題が付くのですが、この抑圧された村で暮らす子どもたちの表情に、ハネケ独特の恐ろしさが見え隠れする作品です。

さまざまな解釈ができると思います。宗教や階級に支えられた権威主義と、視野の狭い正義感。権力と倫理。富の偏在。閉塞的な社会から出口を求める無秩序な個。この時代のドイツ北部だけでなく、どの国にも、どの時代にも普遍化できるテーマが重層的に取り込まれています。

また映画の語り手、つまり最も真相に近づく登場人物が、大人と子どもの間に存在し、外部の視点を持つ、他の村から来ている教師(下の写真の楽しげな男性)という設定にも説得力があると思いました。

以前、このブログで書いた「クリスマス・ストーリー」と同じく、終映後、いろいろと語り合うことができる映画です。恐い映画ですが、グロテスクなシーンはありませんので、映画好きのお友達と出掛けると良いと思います。

そういえば「クリスマス・ストーリー」を上映中の恵比寿ガーデンシネマが来月閉館するそうですね。最後の作品がウディ・アレンの「人生万歳!」だとか。シネカノン有楽町1丁目も閉館してしまったし、Bunkamura ル・シネマも建て替えになってしまうし、単館系の映画館が減って寂しい限りです。

公式サイト

白いリボン(Das Weiße Band – Eine deutsche Kindergeschichte)

[仕入れ担当]