とても美しい映画です。なにより絵画のような映像に心うばわれますが、もちろんそれだけではありません。マイク・リー(Mike Leigh)監督らしい人間ドラマが心に染みいり、鑑賞後まで心地良い余韻を残してくれる作品です。

とても美しい映画です。なにより絵画のような映像に心うばわれますが、もちろんそれだけではありません。マイク・リー(Mike Leigh)監督らしい人間ドラマが心に染みいり、鑑賞後まで心地良い余韻を残してくれる作品です。

わたし自身、これまでターナー(Joseph Mallord William Turner)にはほとんど関心がなくて、せいぜいテート・ギャラリーなどで目にしていた程度。映画「博士と彼女のセオリー」でジェーンが初めてホーキング家に招かれたとき、ターナーの絵が好きだと言ったら、博士の父親に「私には雨で流されたようにしか見えないが」と揶揄されていましたが、私もそんな印象しかありませんでした。

ですから、この映画を観てターナーの人物像を知り、彼を取り巻く同時代の人々、批評家のジョン・ラスキンや、科学者のメアリー・サマヴィルを知って、何となく英国的な教養が身についたような気分になったことも個人的な満足感に繋がっているかも知れません。

マイク・リー監督ですから、ターナーのような歴史的人物を主人公にしていても、やはり中心になるのは家族の姿。父親、家政婦、愛人など、私生活で密接だった人々を丁寧に描くことで、ターナーの人間性を浮かび上がらせていく映画です。

とはいえ、伝記的要素がなおざりにされているわけではなく、よく知られたエピソードもしっかり取り込まれています。

たとえば、コンスタブルとの一騎打ち。1832年のロイヤル・アカデミーの展覧会で、当時、ターナーのライバルとされていジョン・コンスタブルの作品(The Opening of Waterloo Bridge)が隣に飾られているのを見つけたターナーは、自らの作品(Helvoetsluys; the City of Utrecht, 64, Going to Sea)に赤いブイを描き加えて立ち去ります。作品名をテートギャラリーの画像にリンクしましたので、見比べてみてください。確かに、赤い橋が際立つコンスタブルの作品に比べ、ターナーの作品は茫洋とした印象です。

また、作品「吹雪:港の沖合の蒸気船(Snow Storm – Steam-Boat off a Harbour’s Mouth)」を描くため、実際に船のマストに身体を縛り付けて嵐の海に出たというエピソードや、さまざまなものをスケッチして記録していた几帳面さなども描かれます。

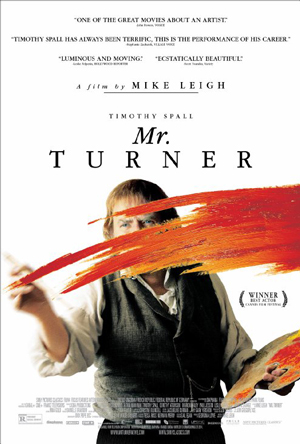

そのターナーを演じたのがティモシー・スポール(Timothy Spall)。まさにはまり役です。若くして世に出て以来、さまざまな批判にさらされ続け、他人に心を閉ざしながらも晩年まで新たな表現を求めた稀代の画家。その大らかさと狷介さを併せ持つ特異な人物になりきった演技が世界中で絶賛され、カンヌ映画祭では最優秀男優賞を受賞しました。

そして、子どもをもうけた後に別れた愛人サラ・ダンビーを演じたのが「家族の庭」で妻ジェリーを演じていたルース・シーン(Ruth Sheen)、科学者メアリー・サマヴィルを演じたのが同作でジェリーの同僚メアリーを演じていたレスリー・マンヴィル(Lesley Manville)。

他にも、ターナーが唯一、全幅の信頼を置いていた父親を演じたポール・ジェッソン(Paul Jesson)も、晩年の心の拠りどころとなる愛人ソフィアを演じたマリオン・ベイリー(Marion Bailey)も、「ヴェラ・ドレイク」をはじめ、マイク・リー作品は4作目という常連俳優が出ています。

また本作でカンヌ映画祭の芸術貢献賞を受賞した撮影監督のディック・ポープ(Dick Pope)も、マイク・リー監督2作目の「柔らかい殻」以来、11作でタッグを組んでいるという常連スタッフ。

このような気心の知れたチームだからこそ、このような繊細な作品が創れるのかも知れませんね。

公式サイト

ターナー、光に愛を求めて(Mr. Turner)

[仕入れ担当]