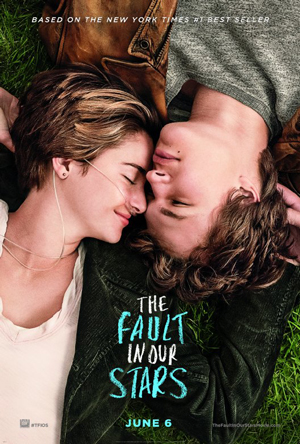

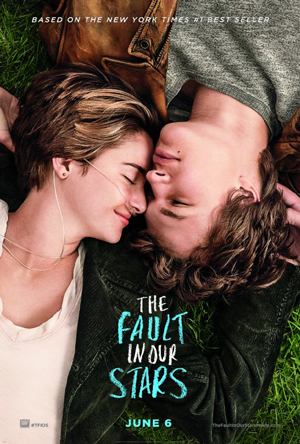

ジョシュ・グリーン(John Green)のベストセラー小説「さよならを待つふたりのために」の映画化です。

ジョシュ・グリーン(John Green)のベストセラー小説「さよならを待つふたりのために」の映画化です。

小児がんのティーンエイジャーを主人公にした恋愛ものにもかかわらず、ウィットに富んだ会話と軽快な語り口のおかげで、単純なお涙頂戴ではないところがポイント(翻訳小説の冒頭部分はここで読めます)。映画も全体的に明るい雰囲気で仕上げられています。

監督のジョシュ・ブーン(Josh Boone)はこれが2作目という新鋭ですが、脚本に「(500)日のサマー」のスコット・ノイスタッター(Scott Neustadter)とマイケル・H・ウェバー(Michael H. Weber)のコンビが参加してサポート。その他、「バスタブ島の少女」のベン・リチャードソンが撮影監督、「キッズオールライト」のメアリー・クレア・ハンナンが衣装デザインを担当しています。

主役の少女、ヘイゼル・グレース・ランカスターを演じたのは「ファミリー・ツリー」でジョージ・クルーニーの娘役だったシャイリーン・ウッドリー(Shailene Woodley)。その相手役の少年、オーガスタス・ウォーターズを演じたのはアンセル・エルゴート(Ansel Elgort)。2人が会いに行く小説家の役でウィレム・デフォー(Willem Dafoe)、ヘイゼルの母親フラニー役でローラ・ダーン(Laura Dern)が出ているのですが、彼らの名前を見て「ワイルド・アット・ハート」を思い出したと書くと年齢がバレますね。

ストーリーは概ね原作小説と同じで、がん患者のサポートグループで出会った少女と少年が恋をして、それぞれお気に入りの本を交換します。ヘイゼルのお気に入りはピーター・ヴァン・ホーテンの小説「至高の痛み(An Imperial Affliction:字幕では"大いなる痛み")」、オーガスタス、通称ガスが手渡す本はロールプレイングゲームのノベライズ。「至高の痛み」には結末がないことから、2人とも小説の先が知りたくてたまりません。

ヘイゼルは何度手紙を送っても梨の礫なので諦めていましたが、ガスが作家の秘書にメールして返信を貰います。結末を書くことはできないが、もしアムステルダムに来ることがあれば会って話すことは可能とのこと。それを聞いて狂喜乱舞するヘイゼルですが、何しろ甲状腺がんが肺に転移して3年の少女です。常に酸素ボンベをミニカートに載せて持ち歩き、そこに繋がったカニューレを通して呼吸している状態ですから海外旅行は容易ではありません。費用もかかります。

ところが、ガスが末期がんの子どもを支援している基金から協力を取り付けることに成功。ガスは、今は元気に見えますが、1年半前に骨肉腫で片足を失っているので支援対象なのです。ヘイゼルの病状が悪化したりいろいろあった後、母のフラニーを含む3人で旅立ち、アムステルダムでひとつの山場を迎え、帰国後に感動の物語が展開していきます。

よくある悲恋ものとは一線を画す面白さなのですが、映画で残念だったのがガス役のアンセル・エルゴート。小説の設定では、バスケットでいくつもトロフィーを獲得しているアスリートでありながら、含みのある会話ができる知性を備えた少年で、ちょっと斜に構えていて、声がセクシーで、落ち込んでいたヘイゼルが一目惚れしてしまうカッコ良さなのです。クラスの人気者レベルではなく、義足を除けばパーフェクト、という圧倒的な存在でなければいけません。シャイリーン・ウッドリーが適役だっただけに、ちょっと惜しいところでした。

また、この小説の特徴は、SNSが普及した現代感覚を反映させているところ。映画にもiOSのmessageが頻繁に登場しますが、小説ではさらに効果的に使われていて、たとえば、ガスの元カノのFacebookページを見てヘイゼルが落ち込むシーンがあります。そこにはガスとのやりとりの他、彼女の死後に書き込まれた友人たちのメッセージがあって、彼女の死をネット上で追体験することで、自分とガスの未来も予見できてしまうわけです。このような今っぽいリアリティがベストセラー小説になった理由だと思うのですが、映画ではあまり重視されていなかったような気がします。

ヘイゼルのモデルとなったエスター・アール(Esther Grace Earl)という小児がんの少女もCatitudeというSkypeチャットのグループで積極的に活動していたそう。

ちなみにエスターというのはペルシャ語の星を意味する言葉が語源だそうで、彼女を記念する財団もThis Star Won’t Go Out Foundation(TSWGO)という名称です。原題の "The Fault in Our Stars" は、小説にあるように「ジュリアス・シーザー」でキャシアスがブルータスに言う"The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves…"(我らを導く星に罪はない、罪は我ら自身にある)をもじっているのですが、原題にStar(星)を絡めた理由がここにあります。

このシェイクスピアの戯曲以外にも、さまざまな引用や隠喩を織り込んでいるのもこの小説の特徴で、たとえば小説内の架空の小説「至高の痛み」の題はエミリー・ディキンソン(Emily Dickinson)の詩 "There’s a certain slant of light" の一節ですし、ゲームのノベライズ本にもリチャード・ヒューゴ(Richard Hugo)の詩が引用されていたりします。

またピーター・ヴァン・ホーテンは、ココアで有名な一族の末裔なので働かなくても生活していけるという設定の作家ですが、ヘイゼルたちとの会話で哲学者のパルメニデスやゼノンとヒップホップ・グループのアファスィ&フィルスィを並べて語ったり、突然、アントニエッタ(Antonietta Meo)の列福を持ち出したりする鼻持ちならないインテリです。

そんなわけで、映画では小説に散りばめられた知的な味付けが薄められていますが、そのかわり、「(500)日のサマー」に通じる音楽へのこだわりが濃厚になっています。Ed Sheeranの"All of the Stars"やJake Buggの"Simple as This"、Tom Odellの"Long Way Down"といった英国系から、Lykke Liの"No One Ever Loved"、M83の"Wait"といった欧州系まで今っぽいラインナップ。そういえばLykke Li、別の曲ですが「アデル」でも使われてましたね。映画向きなのでしょうか、Gucci2015年春夏のショートフィルムでも使われてます。

公式サイト

きっと、星のせいじゃない。(The Fault in Our Stars) facebook

[仕入れ担当]