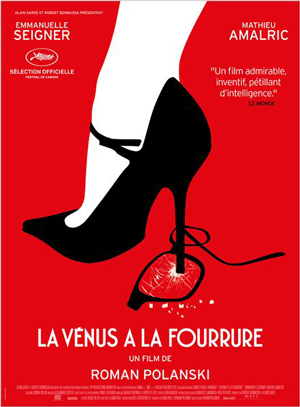

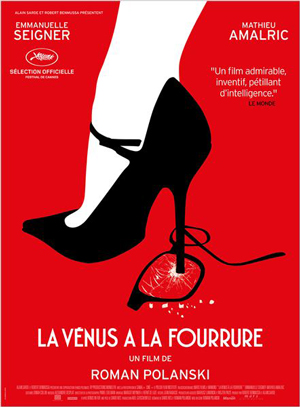

ロマン・ポランスキー(Roman Polanski)監督が、前作「おとなのけんか」に続いて、舞台劇を映画化した作品です。

ロマン・ポランスキー(Roman Polanski)監督が、前作「おとなのけんか」に続いて、舞台劇を映画化した作品です。

原作はシカゴ生まれの劇作家デヴィッド・アイヴス(David Ives)の戯曲で、2010年にオフブロードウェイで初演され、2011年からブロードウェイで上演されているVenus in Fur。2012年には主演のニーナ・アリアンダ(Nina Arianda)がトニー賞の演劇主演女優賞を獲得して話題になったらしく、検索してみたら、日本でも去年、稲垣吾郎×中越典子で上演されているようです。

「おとなのけんか」は2組の夫婦、計4人が登場するお話でしたが、本作の登場人物はさらに少なくて、たったの2人。舞台のオーディションに訪れた女優と、女優をキャスティングする役割の脚色家のみで演じられる作品です。

その女優ワンダを演じたのが、監督のパートナーであり、「危険なプロット」に出ていたエマニュエル・セニエ(Emmanuelle Seigner)。脚色家トマを演じたのは「さすらいの女神たち」「チキンとプラム」のマチュー・アマルリック(Mathieu Amalric)。最近では「グランド・ブダペスト・ホテル」で執事のセルジュXを怪演していましたが、本作のようなインテリ役も結構しっくりくる感じです。

物語の舞台はパリの劇場。マゾッホ「毛皮を着たヴィーナス」を翻案した舞台劇のオーディションを終え、満足できる女優がいなくて落胆している脚色家トマのもとに、遅刻したといって女性が駆け込んできます。彼女の名前は、劇の役名と同じワンダ。はすっぱな印象の彼女は、トマの要望とは大きくかけ離れていたのですが、成り行き上、台詞の読み合わせをすることになります。

ところが、持参した衣装を身につけた彼女の姿を見てトマはびっくり。粗野な雰囲気は消え、妖艶さと高貴さを醸し出しています。そのうえ、台詞を完璧に理解し、原作について語る知性も持ち合わせていて、次第にトマは彼女に魅了されていきます。そして、女優と脚色家という関係と、劇で演じられる役の関係が曖昧になっていき、トマが次第にワンダの世界に引き込まれていくというお話です。

舞台劇の映画化ですので、見どころは登場人物2人の会話。その軸となるのが、古いタイプのインテリであるトマと、地に足が付いた知性を発揮するワンダの対立です。

たとえば、劇の主人公が被虐趣味に目覚めたきっかけが、少年時代に受けた伯母のおしおきだという設定に対して、ワンダは「児童虐待の話を上演するのか」という本質的な問いを発します。それに対し、これは古典なんだ名作なんだと強弁するトマの論の脆弱さ。

また、トマの婚約者の話題では、その家族のブルジョワぶりが俎上に上げられ、飼い犬をデリダと名付けていることなど、その俗物根性が喝破されます。つまり、このコメディの根底にあるのは、言葉を並べるだけの浅薄な知を笑う視点です。

それを象徴するのが、本作を通して何度も登場する次の応酬。それって二律背反(ambivalente)なの?と尋ねるワンダに、いや曖昧(ambigu)なんだ、とトマは応じます。あえてポストモダンな術語を使って、トマをバカにしているとしか思えないワンダですが、その娼婦風の外見とは裏腹に、強硬なフェミニストであるあたりも館内の笑いを誘っていました。

そういえば、ワンダを演じたエマニュエル・セニエ、映画と実生活の境界も曖昧になっているようで、カンヌ映画祭にもの凄いドレスで登場してメディアを賑わせていましたね。

ということで、映画館で観ておくべき映画か、といわれると、正直いってよくわかりませんが(ポランスキーも80歳を超えていますので、こういう作品しか撮れないのかも知れませんね)、舞台劇を観ると割り切ってしまえば、役者も良いし、けっこう面白い作品です。ご自宅や機内でご覧になっても十分に楽しめる一本だと思います。

公式サイト

毛皮のヴィーナス(La Vénus à la fourrure)

[仕入れ担当]