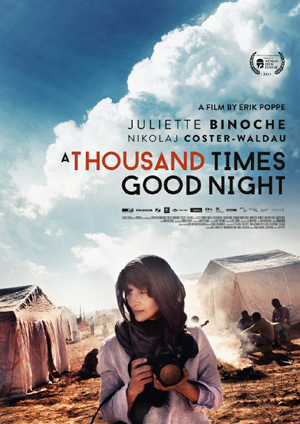

ノルウェーのエーリク・ポッペ(Erik Poppe)監督が、ジュリエット・ビノシュ(Juliette Binoche)を主演に迎えて撮った、ちょっと重たい映画です。"Tusen ganger god natt"というノルウェー語のタイトルもあるようですが、アイルランドに暮らす家族の物語という設定ですので、英語で語られる作品となっています。

ノルウェーのエーリク・ポッペ(Erik Poppe)監督が、ジュリエット・ビノシュ(Juliette Binoche)を主演に迎えて撮った、ちょっと重たい映画です。"Tusen ganger god natt"というノルウェー語のタイトルもあるようですが、アイルランドに暮らす家族の物語という設定ですので、英語で語られる作品となっています。

ジュリエット・ビノシュが演じるのは、戦場カメラマンとして紛争地で仕事をしながら、2人の娘の母として、妻としての生活との両立で葛藤する女性レベッカ。

さまざまな映画に出演している彼女ですが、本作のような、苦悩を抱えながら前向きに生きる女性の役がとても似合ってますね。ときおり見せる表情に、ぐっとくるものがあります。このブログでは「ポンヌフの恋人」と「ゴジラ」しか取りあげていませんが、とても共感できる女優さんです。

映画のタイトルバックは、細い光線が埃っぽい空間に差し込んできる様子。黒布で髪を覆ったレベッカが貨物トラックの荷台から降りてきて、それは彼女がトラック内で見ていた光だとわかります。

レベッカがそこで撮影し始めるのは、地面に掘られた穴の中に横たわる現地の女性で、一見、亡くなった方を埋葬しているようですが、その女性はやがて目を開き、周りの女性たちに助けられながら地上に出てきます。

続くシーンは粗末な土壁の家の中。その女性の身体を清め、爆薬の束を巻き付けていきます。

そこで初めて、その女性がこれから亡くなる人=自爆テロに向かう人なのだとわかります。

それを冷徹に写真におさめ、さらに、自爆に向かう車に同乗させてもらうレベッカ。検問をくぐり抜けた後で、兵士に見とがめられ、レベッカは車から降ろされるのですが、運転手が逃げ出したことで、女性がそこで自爆することが観客にもわかります。

そして爆発。車外から撮影を続けていたレベッカも爆風に吹き飛ばされます。

ドバイの病院で目を覚ますと、そこにはアイルランドから駆けつけた夫マーカスの姿があります。肺に穴があくほどの大怪我を負いながら九死に一生を得たレベッカ。しかしマーカスの心中は穏やかでありません。娘たちが常に母親の死に怯える、今の生活を変える必要があると内心で思っているのです。

アイルランドに戻ったレベッカは、療養の過程で、娘たちの母親として生きる決心を固めます。つまり二度と戦場に向かわないと誓うのです。それに反して、カメラマンとしてのキャリアを捨てる必要はないと思う友人や周りの人たち。

アフリカに興味を持つ長女ステフのために訪ねた友人から、ケニアの難民キャンプの現状を撮ってきて欲しいと頼まれます。国連の管理下にある場所なので絶対に安全だと言われ、母親が戦場に赴くことには反対していたステフですが、ぜひ母親と一緒にケニアに訪れてみたいと思い始めます。

もちろんマーカスは反対しますし、レベッカも逡巡するのですが、娘ステフの強い情熱に押され、母娘でアフリカに行くことになります。しかし、安全なはずのカクマ難民キャンプで想定外の事件が起こり、レベッカは誓いを破ってしまいます。それに衝撃を受けるステフ。

ダブリンに戻ってからも、母娘の間の溝は埋まりません。その上、カブールで撮った自爆テロの写真に関する問題が発生し、レベッカは精神的に疲弊していきます。マーカスとの関係も最悪です。

そんな状況の中で、どのように自分のキャリアや欲望と、家族の幸せの間でバランスをとっていくか苦悶するレベッカ。ジュリエット・ビノシュの演技が冴えわたる瞬間です。彼女が演じているのは戦場カメラマンという特殊な職業ですが、大なり小なり、似たような悩みを抱える女性は多いと思います。

エーリク・ポッペ監督は、報道カメラマン出身ということで、紛争地での撮影経験も多いとのこと。この作品も、自分と家族との関係や苦悩を、女性カメラマンに置き換えて創り上げたものだそうで、撮影前にリンジー・アダリオ(Lynsey Addario)など女性カメラマンからも話を聞いたそうです。そのおかげで、危機的状況の中でカメラマンが何を考え、どう行動するか、かなりリアルに描かれているのではないでしょうか。

また、長女ステフを演じたローリン・キャニー(Lauryn Canny)の思春期の少女ならではの表情もリアルだったと思います。彼女とジュリエット・ビノシュの真に迫った演技が、この映画の感動の大部分を支えているといっても過言ではありません。

その他、なぜかU2のドラマー、ラリー・マレン・ジュニア(Larry Mullen Jr.)がレベッカの友人役で出ていますし、その妻の役で「アルバート氏の人生」のマリア・ドイル・ケネディ(Maria Doyle Kennedy)も出ています。

テーマが重くて、あまり一般受けしないかも知れませんが、いろいろと考えさせられる映画です。特にエンディングのシーンには深いものがあります。中学生ぐらいのお子さまにも見ておいて欲しい作品だと思いました。

公式サイト

おやすみなさいを言いたくて

[仕入れ担当]