原作はヤン・マーテル(Yann Martel)の2001年の小説「パイの物語」。監督は「グリーン・デスティニー」や「ハルク」といったアクションものを撮ったかと思えば、「ブロークバック・マウンテン」 や「ラスト、コーション」で賞を総ざらいし、続いてインディース風の「ウッドストックがやってくる!」を発表したアン・リー(李安)。

この器用な監督が初めて3Dに挑むというだけでも話題性抜群ですが、原作は、英国でブッカー賞を獲得し、700万部以上売れているベストセラー小説ですから、否が応でも注目されます。私が観た回も8割以上埋まっていました。

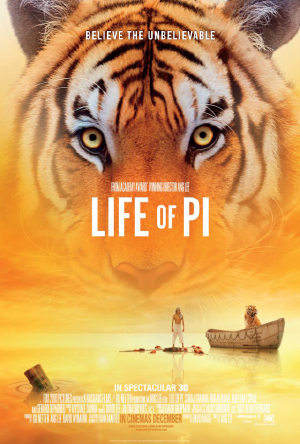

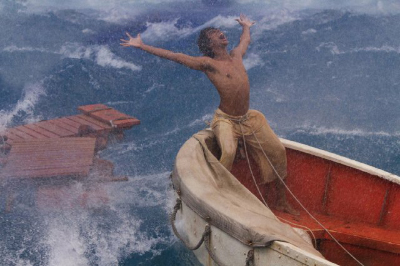

フィリピン沖で貨物船が沈没し、救命ボートに乗り移ったインド人のパイ少年が、ベンガルタイガーと一緒に227日にわたって漂流する物語。3Dを駆使した美しく幻想的な海上のシーンが魅力です。

映画も、原作小説と同様に、大人になったパイ・パテルが、カナダ人の小説家に漂流の話を語るスタイルを取っていて、パイと呼ばれるようになった理由など、少年時代の思い出を語るシーンからスタートします。

この少年の本名、Piscine Molitorのピシンの部分を、学校でPissinとからかわれるのが嫌で、自らパイと呼ばれるように仕向ける逸話です。Piscine Molitorというのはフランスの公営プール(Piscine=プール)だそうですが、ここで語られる水泳の話題は、物語の伏線のひとつになっています。

そして、父が経営する動物園でのベンガルタイガーとの出会い。これもまた、このトラの名前であるリチャード・パーカーの由来が説明され、肉食獣であるトラの恐さが伏線として描かれます。

ちなみにリチャード・パーカーという名前が、エドガー・アラン・ポーの海洋冒険小説やミニョネット号事件の登場人物を連想させ、それが小説では重要な仕掛けになっているのですが、映画ではそれほど重要視されていないようです。

その後いよいよ、インディラ・ガンジーの政治に愛想を尽かした父が、動物園を売却し、動物と一緒に貨物船に乗り込んで、家族がカナダに移住する話に展開します。

この映画は、インド人の俳優が中心で、有名人は出てきませんが、貨物船のコックという、地味なチョイ役でジェラール・ドパルデュー(Gérard Depardieu)が出ています。最近、ロシア国籍になるとかで話題になったフランスを代表する俳優ですが、若いころ不良だっただけあって、このヤクザなコック役がぴったりです。上に書いた小説の重要な仕掛けとして、コックのキャラクターが大切ですので、きっとそれを意識した配役なのでしょう。

フィリピン沖で貨物船が沈没し、パイ少年とリチャード・パーカーの漂流が始まるわけですが、ここから先は映画を観てのお楽しみ。海は台灣に作った巨大な水槽、リチャード・パーカーはCGだそうですが、さすがアン・リーだけあって、とても素晴らしい映像に仕上がっていて、3Dメガネの鬱陶しさも我慢できます。

ついでながら、ちょっとネタばれになってしまいますが、小説を読んでいないとわからないだろうと思われる部分を、いくつか記しておきます。

まず、初めに救命ボートに乗り込んでくる灰色の動物はブチハイエナ。オオカミに似ていますが、ハイエナはネコ科の動物で、また巷で言われているように屍肉だけを漁るわけではなく、生きている小動物を食べる肉食獣だそうです。

また、漂流中、イカダのそばに三角形の妙なものが浮いていますが、これは太陽蒸留器というものだそうで、要するに太陽光で蒸発させた海水を集めて、蒸留水を得る装置です。小説では、救命ボートにこれが12個積まれていて、溜まった水をバケツに移してリチャード・パーカーにあげたりするのですが、映画では邪魔だったのか、1個だけになっています。

これと若干関係あるのですが、小説では、飲料水を得られないとき、ウミガメを捕まえて血をすすります。どうやらサバイバルの基本らしいのですが、視覚的に難があるせいか、映画にそういうシーンはありません。というか、ベジタリアンのパイが、飢えに耐えかねて生魚にむしゃぶりつく場面も、ブチハイエナが動物の内臓を引っぱり出す場面も、映画ではきれいに割愛されていて、そういう意味で、安心して見ることができます。

それから、最後の語りのシーン。この小説を映画化するにあたって、おそらく最大の問題だったと思われる点は、この小説がメタフィクションになっていることなのですが、そこにピンとこないと、前半の神の話を含め、エンディングの意味がわかりにくいと思います。

日本版の訳者は“本書のナラティブは、徹頭徹尾「信頼の置けない語り手」の伝統に連なっている”と後書きに記していますが、パイ・パテルの語りも、それを記録しているという小説家の姿勢も、どちらも虚構に満ちているのです。この奇跡の話には神話を想起させる要素があり、そのあたりが文学的な企みなのかも知れませんが、映画の中で表現するのは難しそうです。

というわけで、映画だけ観ると、ロビンソン・クルーソーのようなシンプルな冒険譚ですが、小説を併せて読むと、また違った感想を抱くと思います。そんな映画です。

公式サイト

ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日(Life of Pi)facebook

[仕入れ担当]