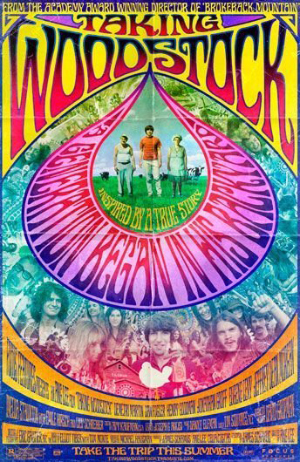

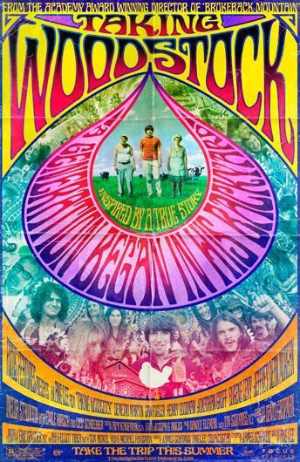

こんなに良い映画が、こんなにひっそり上映されているなんて……、という作品がときどきありますが、この「ウッドストックがやってくる(Taking Woodstock)」はまさにそういう映画です。監督は91年の「推手(Pushing Hands)」以来、多くの名作を撮り続けているアン・リー(Ang Lee)。

こんなに良い映画が、こんなにひっそり上映されているなんて……、という作品がときどきありますが、この「ウッドストックがやってくる(Taking Woodstock)」はまさにそういう映画です。監督は91年の「推手(Pushing Hands)」以来、多くの名作を撮り続けているアン・リー(Ang Lee)。

初期3部作のような中華系の人間ドラマから、「グリーン・デスティニー(Crouching Tiger, Hidden Dragon)」のようなアクションもの、「ラスト、コーション(Lust, Caution)」のようなR指定の恋愛ものまで幅広く撮っている監督ですが、今回の作品はウッドストック・フェスティバルの裏話という、ヒッピームーブメントを題材にした映画です。

「ブロークバック・マウンテン(Brokeback Mountain)」のときも、台湾出身の監督がなぜ?と思いながら観て、どうしてゲイの気持ちをこんなに繊細に描けるのだろうと驚いた覚えがあります。今回の映画も同じ。その世界の空気感や、家族や友人の間の人情の機微を描いていくのが本当に巧みな監督です。

映画の舞台は1969年夏のニューヨーク州ホワイトレイク。両親が営む"El Monaco"という冴えないモーテルのマネージャー、エリオット(Elliot Teichberg、後にElliot Tiber)は、地元ベセル(Bethel)の商工会会長を務めながら街おこしに懸命です。モーテルにプールを作ったり、音楽イベントを仕掛けたりしていますが、ぱっとしません。銀行に両親と共に返済期限の延長を頼みに行くところから映画はスタート。

そんなとき、隣町のウッドストック(Woodstock)で開催予定だった音楽イベントが町の反対で頓挫していることを新聞で知り、事務局に掛け合ってベセルへの誘致を試みます。ヘリコプターで視察に現れた若干24歳の主催者、マイケル・ラング(Michael Lang)と意気投合し、近所の牧場主、マックス・ヤスガー(Max Yasgur)と交渉して牧草地を借り切り、この巨大な屋外イベントの準備に取りかかります。

映画は、イベントの準備段階から、それが全米を巻き込む大きなムーブメントとなり、3日間のウッドストック・フェスティバルが終了するところまで、エリオットの両親や友人、マイケルや主催者側スタッフを中心に描いていきます。60年代から70年代にかけての音楽や風俗が随所に挿入され、この時代のvibeがリアルに伝わってきます。

驚いたのは、コンサートのステージ映像が一つも使われていないこと。こういう映画でありがちな、当時の資料映像さえ出てきません。厳密にいえば、旧式のテレビにアポロ計画やベトナム戦争のニュース映像が映ったりしますが、ウッドストック・フェスティバルに関する過去の映像は一切出てこないのです。

道路に延々と続く車列や、会場を埋め尽くす群衆も、すべてこの映画のために撮ったものだそう。それらの映像を4分割や6分割のマルチ画面で流すことで、準備の慌ただしさや、さまざまなことが同時に発生し、世界が一つになっていく感覚を伝えています。

撮影は「キングス&クイーン(Rois et reine)」や「イントゥ・ザ・ワイルド(Into the Wild)」のエリック・ゴーティエ(Eric Gautier)。レオス・カラックス(Leos Carax)の「ポーラX(Pola X)」等も撮っている実力派です。

ちなみに「イントゥ・ザ・ワイルド」のエミール・ハーシュ(Emile Hirsch)が、エリオットの親友でベトナム帰還兵のビリー役で出演しています。また、女装のセキュリティ、ヴィルマ役のリーヴ・シュレイバー(Liev Schreiber)は舞台でも活躍する演技派ですが、「愛する人(Mother and Child)」のナオミ・ワッツ(Naomi Watts)のパートナーとしても有名な人です。

この映画のテーマをあえて一つ挙げれば「フリーダム」だと思います。自由とは何かを問う映画。後半に「家族に縛られている、どこかに行ってしまいたい」と語るエリオットに対し、マイケル・ラングのアシスタントのティーシャが「そういう自分だけの見方が世界を悪くする」と諌めるシーンがあります。そして映画の終盤、なぜこの強欲な母親とずっと一緒にいるのかと問うエリオットに、父親は「愛しているからだ」と答えるシーンが出てきます。いかにもアン・リーらしい価値観、家族の絆の描き方だと思いました。

いずれにしても、巧みな構成ときめ細かな演出、素晴らしい映像と編集で、最初から最後までアン・リーの凄さを思い知らされる映画です。

公式サイト

ウッドストックがやってくる(Taking Woodstock)

[仕入れ担当]