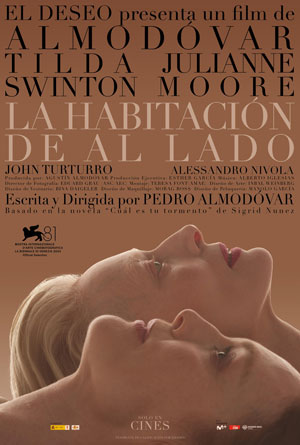

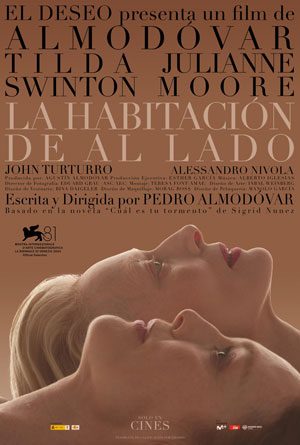

ペドロ・アルモドバル(Pedro Almodóvar)監督が初めて手がけた全編英語の長編映画です。主な登場人物は2人で、その1人であるマーサを同監督初の英語による短編映画「ヒューマン・ボイス」で一人芝居していたティルダ・スウィントン(Tilda Swinton)、もう1人であるイングリッドを「アリスのままで」のジュリアン・ムーア(Julianne Moore)が演じています。ベネチア映画祭で金獅子賞を獲得しました。

ペドロ・アルモドバル(Pedro Almodóvar)監督が初めて手がけた全編英語の長編映画です。主な登場人物は2人で、その1人であるマーサを同監督初の英語による短編映画「ヒューマン・ボイス」で一人芝居していたティルダ・スウィントン(Tilda Swinton)、もう1人であるイングリッドを「アリスのままで」のジュリアン・ムーア(Julianne Moore)が演じています。ベネチア映画祭で金獅子賞を獲得しました。

物語は、作家であるイングリッドが、若い頃の同僚で親しくしていたマーサが末期癌で入院していることを知り、見舞いに行って再会するところからスタート。久しぶりに長く語り合い、マーサのこれまでの生き方や闘病姿勢に共感を持ったイングリッドでしたが、ある日、マーサから、安楽死を望んでいることを伝えられ、その日に隣の部屋(The Room Next Door)にいて欲しいと頼まれます。イングリッドは悩み抜いた末、その願いを叶えるために共に静かな山荘に向かい、マーサの最期の数日間を一緒に過ごすというお話です。

最大の見どころは名優2人の競演と色彩感覚あふれる独特の映像ですが、アルモドバル作品の常として細部までこだわり抜いた作りも見逃せません。特にモナドとしては、ジュリアン・ムーアが着けていたアクセサリーがヘレナ・ローナー(Helena Rohner)だったばかりでなく、スティーブ・モノ(Steve Mono)のレザーアイテムが使われていたことにも注目です。

まず冒頭のサイン会のシーン。著書にサインするイングリッドの手もとを見ると、ひと目でヘレナ・ローナーだとわかるリングとブレスレット、髪をかきあげた耳元にはヘレナのピアスが光ります。

リングはいくつかのコレクションを入れ替わり着けるものの、ピアスとブレスレットはずっと同じものを着けていますので、彼女の愛用品という設定なのでしょう。

アップで映らなかったので確信はありませんが、スティーブ・モノはサンダルだと思います。いずれにしてもモナドと縁のあるブランドが二つも採用されていて嬉しい限りです。

もちろんアルモドバルのこだわりは着るものやインテリア、アートまで抜かりありません。たとえば山荘の壁にはルイーズ・ブルジョワ(Louise Bourgeois)の I Have Been to Hell and Back の刺繍入りハンカチ、クリスティーナ・ガルシア・ロデロ(Cristina García Rodero)による写真、長年にわたるパートナーであるサンドロ・コップ(Sandro Kopp)が描いたティルダ・スウィントンの肖像画が飾られています。

またロケ地となった山荘はマドリード郊外サン・ロレンソ・デ・エル・エスコリアルにあるCasa Szoke(Szoke House)で、物語の舞台であるニューヨーク近郊に合わせて周辺の植生に手を加えたとのこと。

山荘に移ってからの和やかなようで緊張感のある二人の暮らしがこの映画の山場になるのですが、彼女たちの会話の向こう側にあるのは、マーサと一人娘ミシェルとの折り合えない関係で、アルモドバルらしい母娘の葛藤を描きながら、米国ならではの物語を展開させます。

ミシェルの父親フレッドは、マーサの学生時代の交際相手。彼がベトナム戦争から帰還したとき再会して妊娠しますが、マーサはPTSDを患う彼に精神的負荷をかけたくないとシングルマザーの道を選びます。その後、フレッドは他の土地に移って別の女性と結婚し、安定していたようですが、たまたま通りかかった火事で幻覚を見て自滅してしまいます。ミシェルは、父の死の遠因がマーサにあると思い込み、マーサを遠ざけるようになるのです。

こういった具合に、アルモドバルの視点で切り取った米国の姿が映画のところどころに織り込まれていて、たとえばマーサの元恋人で、後にイングリッドの恋人になった作家のダミアンは強烈な環境保護主義者。リベラルな彼と対照的なのが、マーサ亡き後にイングリッドを尋問するフラナリー刑事で、生命は神から与えられたもので自らコントロールすべきではないと説き、pro-life vs pro-choiceの議論を彷彿させます。

つまり、従軍によるPTSD、環境保護と終末論、生命の選択を巡る対立など現在の米国の問題を幅広く描いているのですが、こういった米国の象徴的事項を表現する登場人物がすべて男性であることもアルモドバルらしさでしょう。

そのダミアン役はリメイク版の「グロリア 永遠の青春」でジュリアン・ムーアと共演していたジョン・タトゥーロ(John Turturro)、フラナリー刑事役はアレッサンドロ・ニボラ(Alessandro Nivola)が演じています。また終盤で登場するマーサの娘ミシェル役は、「エターナル・ドーター」に続いてティルダ・スウィントンが母娘を演じ分けた一人二役です。

原作はシーグリッド・ヌーネス(Sigrid Nunez)の小説「What Are You Going Through」ですが、小説のタイトルはシモーヌ・ヴェイユ(Simone Weil)の著書「神を待ちのぞむ(Attente de Dieu)」収録のエッセイ「Quel est ton tourment?(≒あなたの苦しみは何ですか?)」から取られたものだそう。映画のタイトルは直截ですが、原作の背景を知ると映画の内容との関連性に気付きます。

ちなみにアルモドバル監督による初の英語の長編映画として、ケイト・ブランシェット主演でルシア・ベルリンの短編小説「掃除婦のための手引き書(A Manual for Cleaning Women)」を原作に撮る予定でしたが、2022年に監督の降板が伝えられ、本作に変更されたという経緯があります。ルシア・ベルリンもなかなか興味深い作家ですし、ケイト・ブランシェットをアルモドバルが撮るという趣向も面白そうで、そちらも観てみたかったと思います。