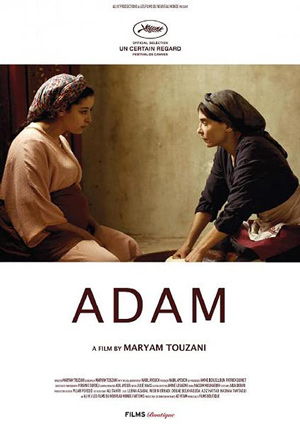

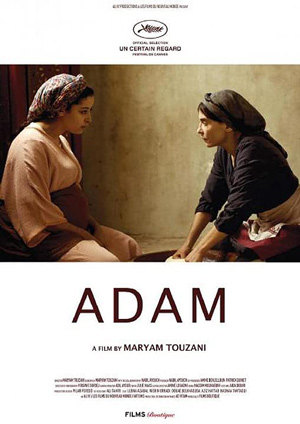

アカデミー賞の国際長編映画賞にモロッコ代表として出品され、カンヌ映画祭のある視点部門でも上映された作品です。監督はこれが長編第一作目というタンジェ出身のマリヤム・トゥザニ(Maryam Touzani)。イスラム教国の中では割と世俗的とはいえ、いまだ女性の映画監督が珍しいモロッコで、国を代表する作品としてフェミニズム的な視点を打ち出した本作が選ばれたことは注目に値すると思います。

アカデミー賞の国際長編映画賞にモロッコ代表として出品され、カンヌ映画祭のある視点部門でも上映された作品です。監督はこれが長編第一作目というタンジェ出身のマリヤム・トゥザニ(Maryam Touzani)。イスラム教国の中では割と世俗的とはいえ、いまだ女性の映画監督が珍しいモロッコで、国を代表する作品としてフェミニズム的な視点を打ち出した本作が選ばれたことは注目に値すると思います。

映画はカサブランカのメディナ(旧市街)を舞台に、一人でパン屋を営みながら娘を育てている寡婦アブラルと、望まぬ妊娠をして路頭に迷うサミアが出会い、それぞれが少しずつ変化していく様子を描いていきます。

男性中心の社会にあって、どちらも辛い立場に置かれた女性と言えますが、アブラルは自分を厳しく律することでそれなりの安定を得ています。対するサミアは、世間から非難の目にさらされ、美容師としての収入も絶たれ、現状にも、これから訪れる出産とその後にも不安を抱えて街を彷徨っています。

サミアは各戸のドアを叩き、家政婦も介護もできる、仕事をさせて欲しいと頼み込みますが、なかなか雇って貰えません。その一軒がアブラルの店で、もちろん断るのですが、夜になっても路傍に座り込んでいる彼女を見かね、一夜の寝床として居間のソファを与えます。

夫を事故で失ってから、誰にも心を開かず暮らしているアブラル。サミアとも打ち解けませんが、幼い娘のワルダが媒介役となって僅かながら交流が生まれます。そのきっかけになるのが、サミアが焼き上げたルジザ(Rziza)。小さなターバンを意味する名称をもつ鳥の巣状のパンケーキです。

祖母から教えて貰ったという彼女は、アブラルが手間を厭って作ることをやめていたルジザを丁寧に手作りし、ワルダを喜ばせます。多めに焼いた分を店で売ったところ評判も良く、彼女に店を手伝って貰うことにします。

アブラルは、元々、パン屋だったのではなく、夫の死後、生計を立てるためにこの商売を始めたようです。クレープに似たムスンメン(M’semen)をメインに売っていますが、これはパンそのものより挟む具材がポイントになりますので、あまりパン焼きの技術を必要としません。だからこそ田舎育ちで自家製のパンで育ったサミアの方が経験値が高く、プロのアブラルが教えられる立場になるのでしょう。

パン屋が舞台の映画ですから、この地の主食である薄パンのホブズ(khubz)、イングリッシュマフィンに似たハルシャ(Harcha)、犠牲祭(Eid ul-Adha)に売る焼き菓子のフッカス(Feqqas)などさまざまなパンが登場します。モロッコはパンをはじめ粉もののレベルが非常に高くて、多くの人が旅行中にやみつきになります。行ったことがある方は映画を観ながらいろいろ思い出すのではないでしょうか。

それはさておき、この映画の核となるのは、婚外子を妊娠してしまったサミアの身の振り方です。2004年まで婚外子は出生届を出すことさえできなかったモロッコ。監督が英国留学していた時期に、モロッコの両親が未婚の妊婦を自宅に匿ったことが着想源だそうですが、その当時は未婚の女性が病院で出産すると警察に通報されたそうです。監督は1980年生まれですから、おそらく2000年前後の出来事でしょう。

法律が改正されたとはいえ、未婚のままシングルマザーになることは現実的ではありません。中絶も違法ですので、隠れて出産し、養子に出すか、孤児院の前に捨てるか、さもなければ欺されて人身売買に荷担するかしかないのです。

そんな難しい状況に置かれたサミアが、どう考え、どう進むか見守るアブラルですが、彼女が狷介な性格になった理由も男性中心社会の問題です。それは亡くなった人が夫だろうが父だろうが兄弟だろうが、女性は葬儀にも埋葬にも参列できないというモロッコの伝統。このような女性であるために制約を受ける社会に声を上げたいという監督の思いがこの映画の根底にあります。

サミアを演じたニスリン・エラディ(Nisrin Erradi)は1989年ラバト生まれの女優で、これまでもモロッコのTV番組や映画で活躍してきたそうです。アブラルを演じたのは「灼熱の魂」のルブナ・アザバル(Lubna Azabal)。今回もまた深みのある演技を見せてくれます。

メディナの入り組んだ路地の喧噪も、それを絵画的に撮ったヴィルジニー・スルデー(Virginie Surdej)の映像も魅力的です。どこにも海外旅行に行けない今、束の間のモロッコ旅行を楽しみましょう。

公式サイト

モロッコ、彼女たちの朝(Adam)

[仕入れ担当]